产品历程

跟着一款产品从0到1,为了做好一款产品,跑了1000公里。

这个历程要从16年的夏天说起,5月份正式加入团队开始做App,团队是刚组建的。又通过2个月的完善,产品团队达到20人左右,开始是PM-UE-UI-RD,后来测试和用研也陆续加入。

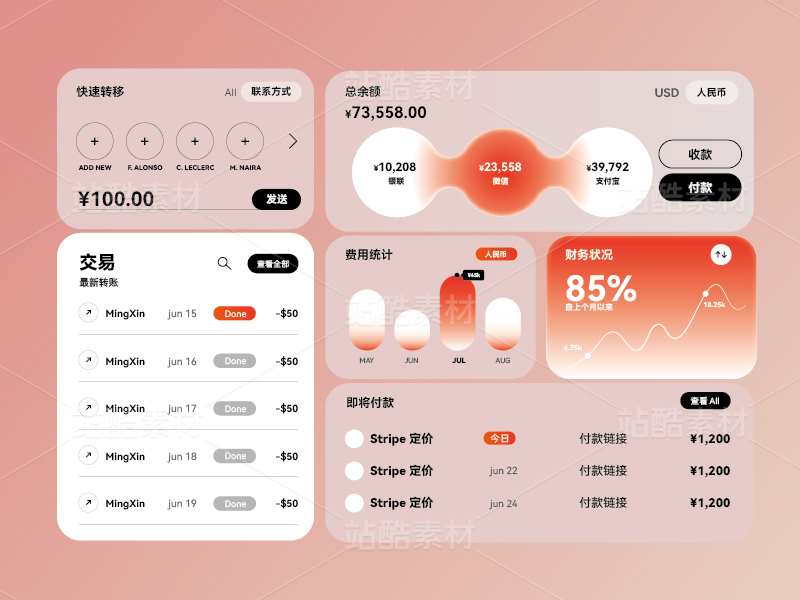

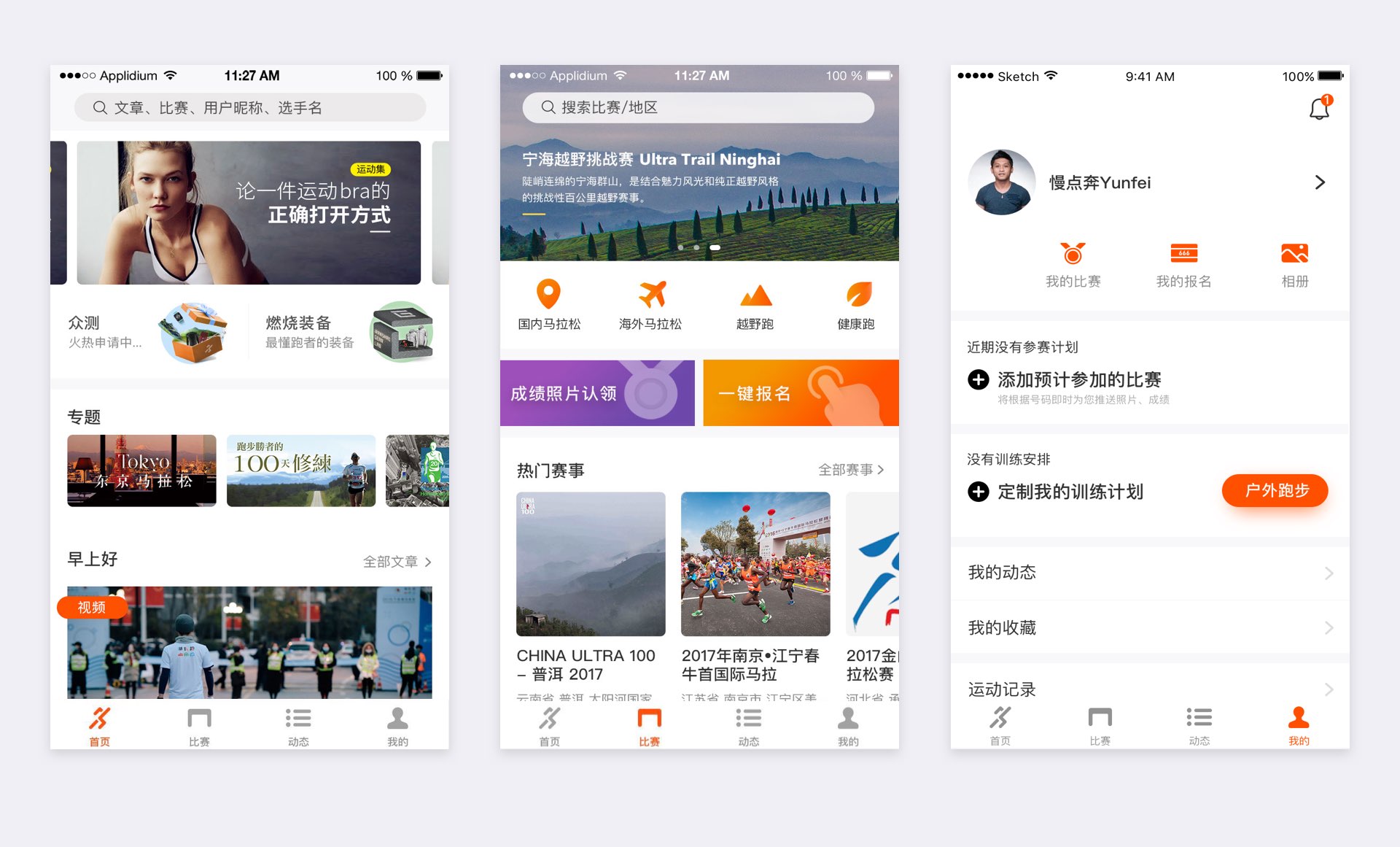

产品的规划和方向已经确定:全程服务马拉松和越野赛事;专业的个性化马拉松训练计划;丰富的跑步、马拉松赛事资讯;保存完整的比赛和训练记录的个人主页;精确的GPS运动轨迹记录。

在一年的时间里不断的去增加和完善这些功能,还有一些新的功能不断加入。采用敏捷开发模式,基本上2~3周一个版本的节奏。经历了从高速迭代到平稳发展的整个历程,不光是产品,整个团队也一起磨合成长,有一些感悟分享一下,这也可能是大多数初创团队共同存在的问题和经历。

那就以UI的视角,产品迭代的历程为线索来回顾一下吧:

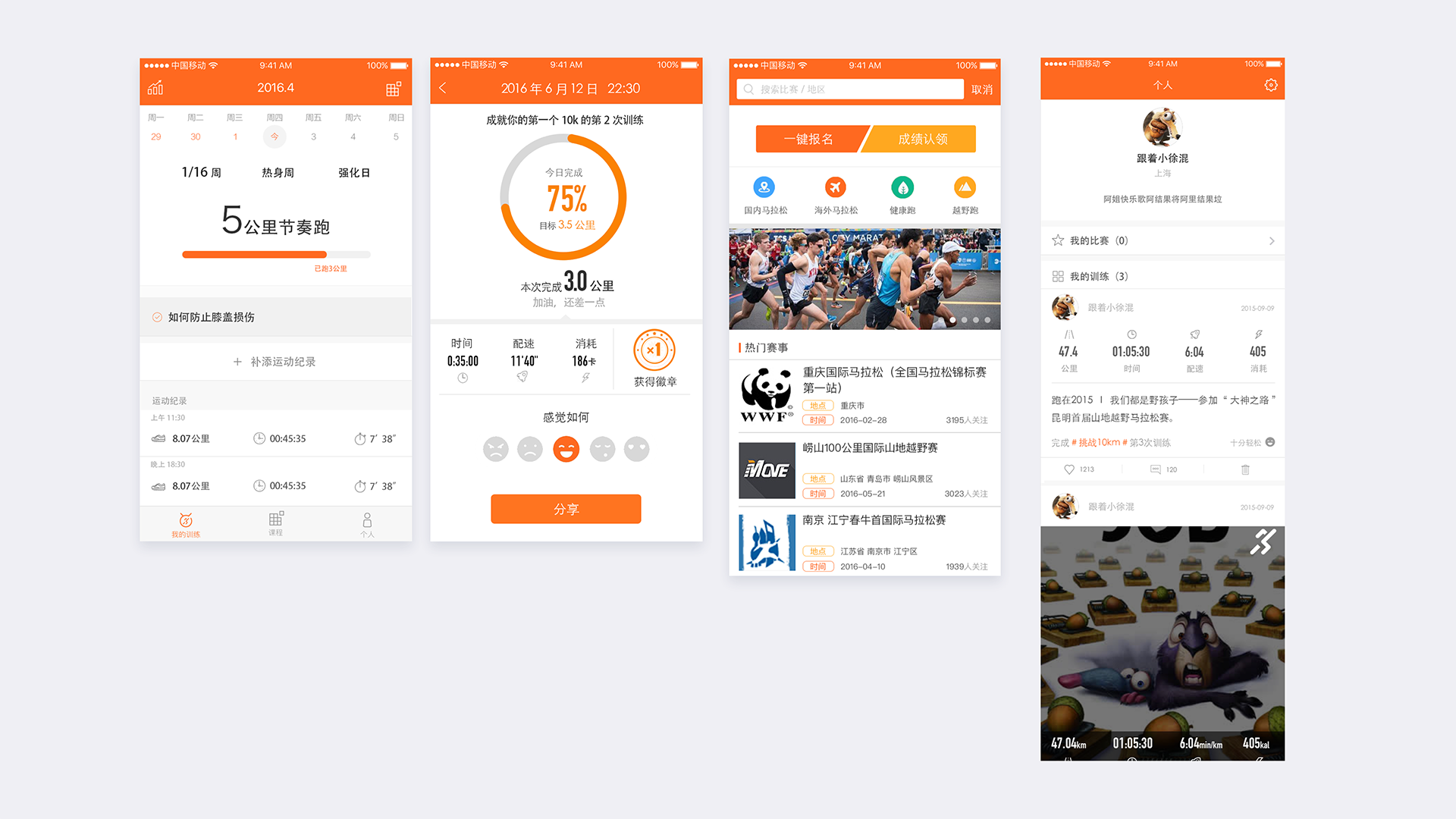

刚开始产品有三个板块:训练/比赛/个人中心,已经在开发测试阶段,UI界面是外包做的,和市场上的App差距还是很大的。训练模块暂时只支持手动打卡,比赛页面是网页嵌入的,个人页面只有我的比赛和训练动态。

V1.0

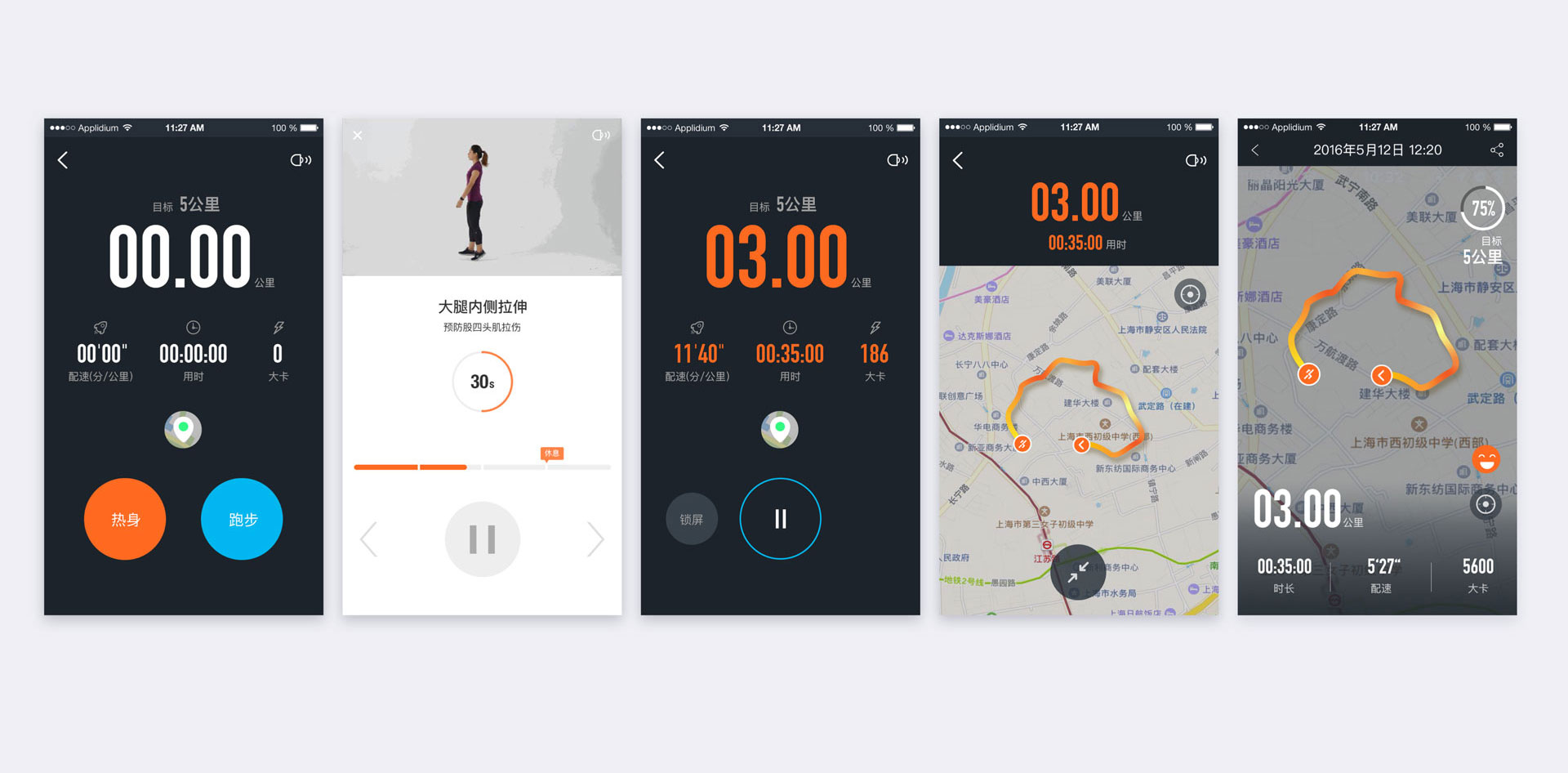

在对公司业务和产品还不是很了解的情况下,第一个切入的项目是跑步界面,相对来说比较独立,不到一周的时间,对市场上的轨迹App做了调研,有nike+、咕咚、悦跑圈、Runkeeper等等,由于轨迹的开发在技术上是有挑战的,对界面的设计也有一定的限制,能够快速开发原型并稳定运行为目的,界面风格简约为主,能让用户沉浸在跑步中。

跑步界面

其它板块也在完善中,沿用之前定好的排期,主要是训练板块,想通过专业的马拉松训练来吸引用户使用App,而不是报完名就走了。还开发了跑力计算等比较方便实用的小工具。在做UI的同时,刚好公司在做品牌升级,还需要同时兼顾VI的设计和输出。差不多在7月的时候才全心投入到App的设计中,开始做改版。

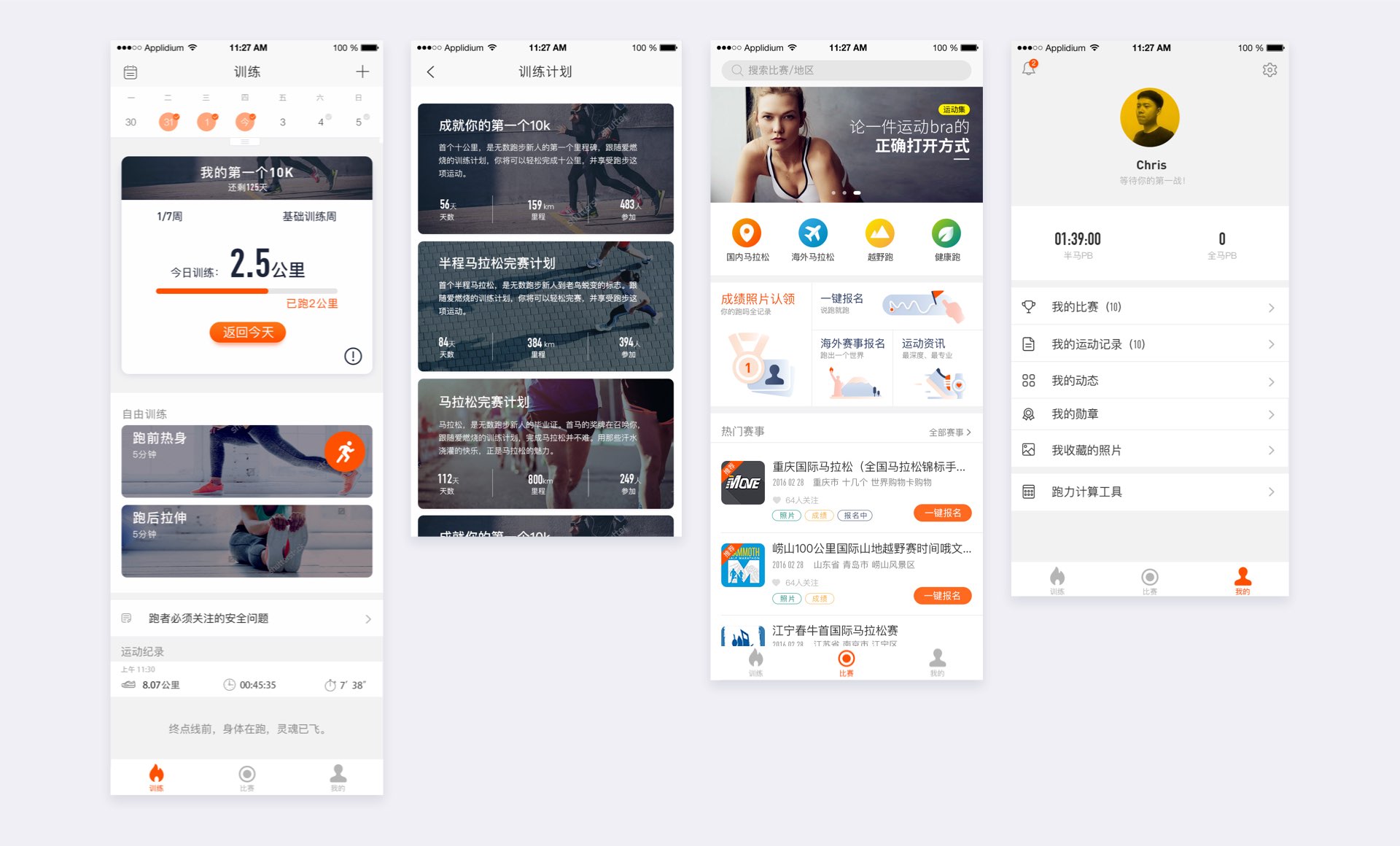

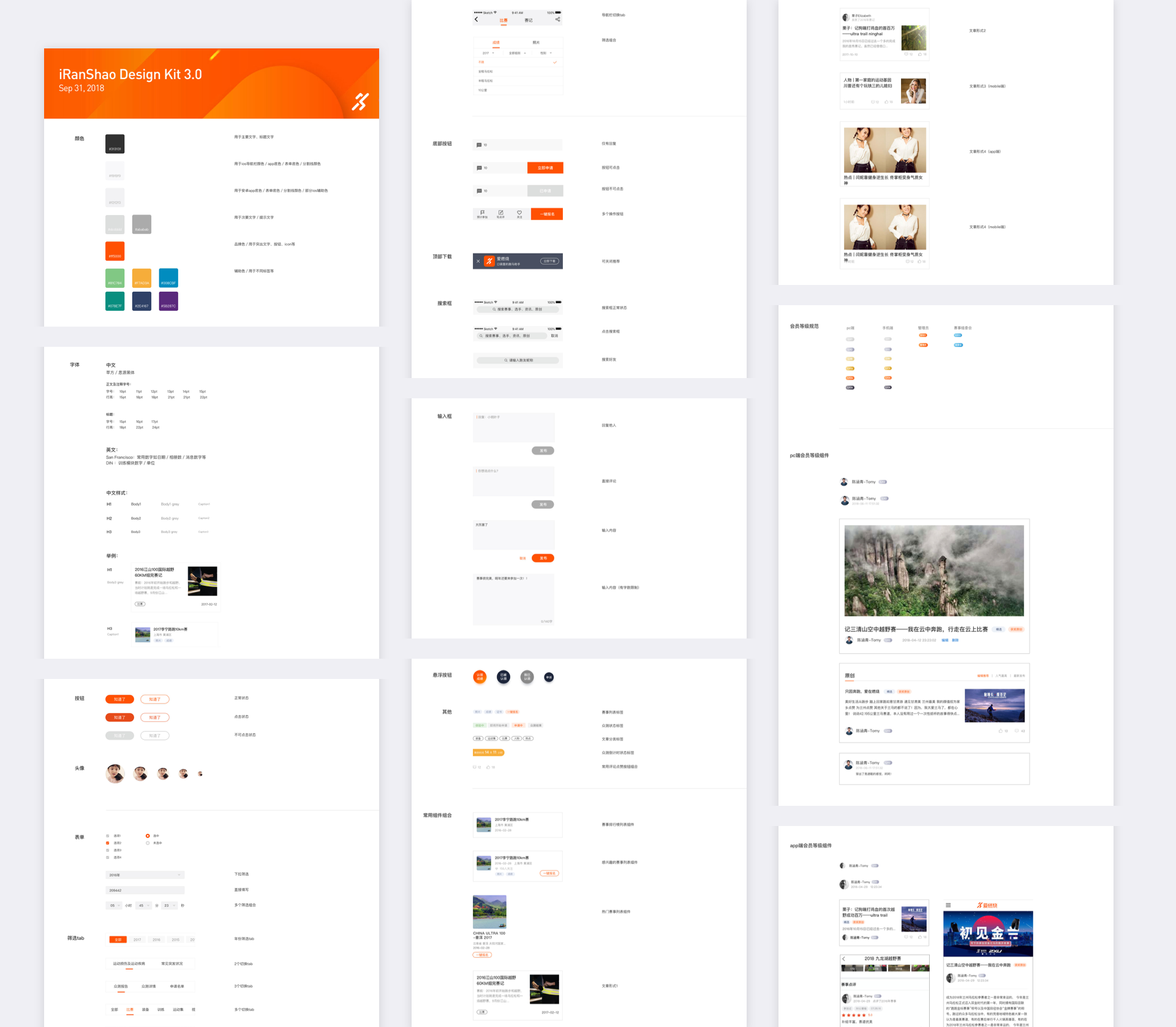

V1.5的改版对主要页面进行了设计,包括icon/插画的风格,按钮/标签形状的统一,组件的间距和样式,整体的色彩、字号等等,并建立了设计视觉规范。在ios10之前,尝试了新的设计趋势,在必要的地方采用卡片式设计、弱化线条/色块的分割,边角更圆润,tab bar上的线描icon用成色块样式的等等。用留白来减轻页面给用户的负担,最简单自然的表达方式减少页面的元素以及杂乱的色彩,让用户可以快速聚焦到内容本身。没有特意的追求趋势和流行,形式还是由功能决定。更符合产品的行业属性,充分考虑用户群体和核心用户场景,提升产品的品质感和专业性才是最终目的。

引导页

引导页

V1.5

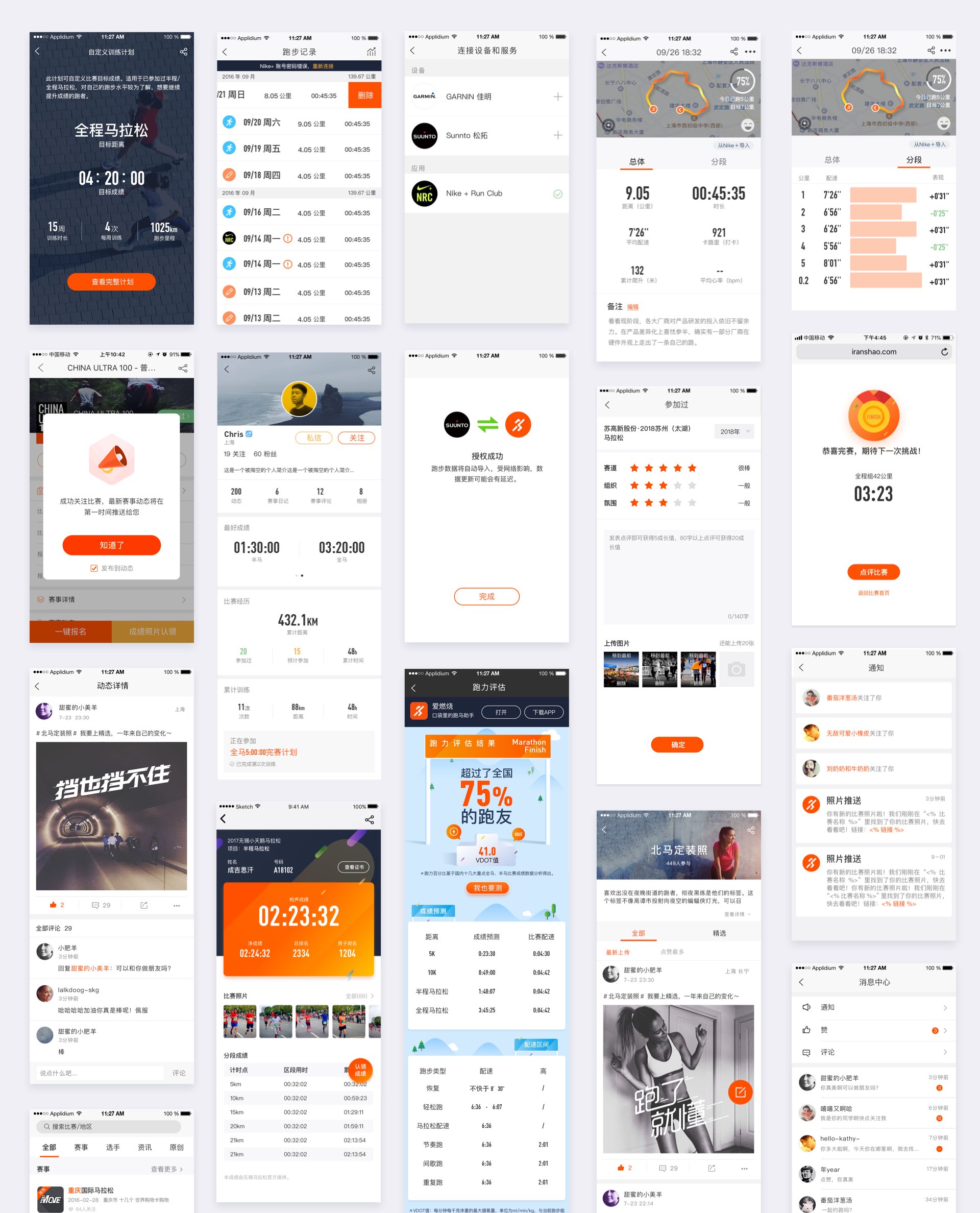

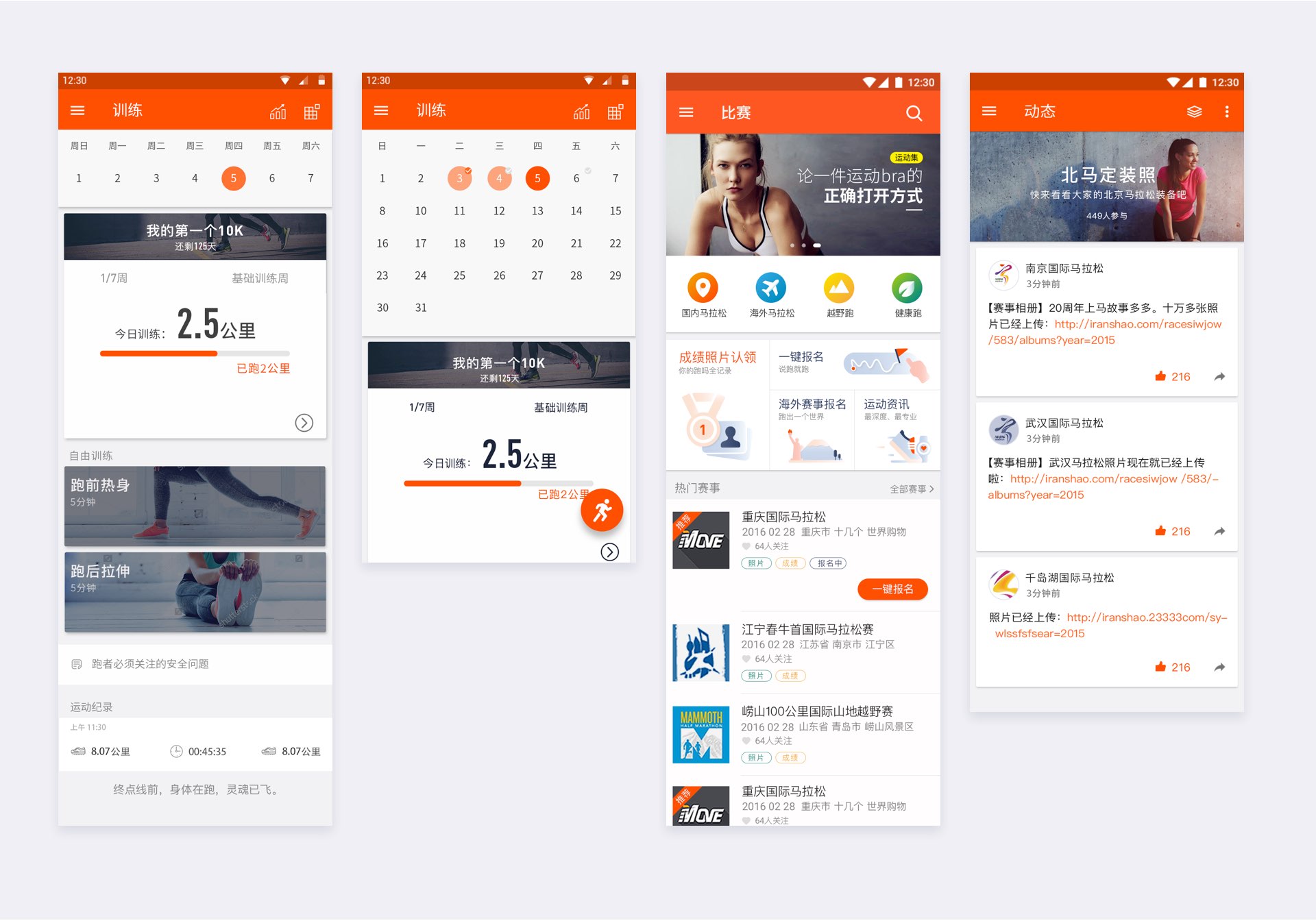

V1.6-V2.0App在下半年不断完善,个人主页/照片展示/自定义训练计划/社区活动及社交功能/打卡贴纸分享/iWatch控制轨迹/比赛报名支付...。在V1.8的时候针对安卓用户还做了一次MD的改版。不过这次针对安卓的改版有点囿于规范,很多地方没有结合品牌特性,在更灵活的MD2.0中可以看到我们踩过的一些坑。

V1.6-2.0

V1.6-2.0

MD安卓改版

MD安卓改版

iwatch跑步界面

从V1.5后产品的管理开始采用新的工具(JIRA),半年多磨合下来,团队上下游配合的默契度已经非常高了,不能用眼神确认过来形容,至少在沟通的过程中很快能达成共识。从刚开始的开会一开就是半天,各种会议,到后来会议频率和时间都减少很多。

产品流程总结:

1.需求&设计

细化需求,不在一个版本做很多事情。

将大功能拆分为小的迭代周期,持续优化。

在需求确定初期,就引入各方同事,交互、开发、测试等角色共同确定需求的估时和优先级。

产品经理和交互设计师将最终确定的素材提供给开发同事。

产品经理和交互设计师充分考虑边缘情况。

交互设计对功能的优先级需要进行判断,设计时有取舍。

交互和UI设计同事即时反馈,最终需要确定设计稿是否对应。

UI设计师可在需求确认时就开始调研工作,尽早和产品交互同事沟通。

2. 开发&测试

开发同事对新技术的采用进行简要的介绍,协助产品和设计同事的工作。

开发同事更细致的看交互设计做评估。

分拆功能开发减少团队依赖的问题。

iOS和Android的功能同一套代码实现,但视觉效果分开实现。

测试中发现问题直接找负责该功能的同事。

开发人员保证代码输出质量,完成基本测试。

3. 团队合作流程

任何团队成员发现当前开发版本有遗漏的功能和bug当天汇报。

在开发过程中发现估时不准,尽快提出,供团队参考。

暂定时间节点如下:当前开发周期进行到一半时,不再修改交互和UI,按照定稿确定开发最终实现的功能。

注意事项:

1.需求文档写清楚需求背景和目的(数据指标等)。

2.评审之前,需要至少提前一小时把设计稿发给大家。

3.交互和UI评审会直接提出问题,会前相关人员必须认真审阅设计稿。

4.每周一、周三发布正式的测试版本,发布时开发人员须说明更新内容。

5.对于正式的测试版本,UI/UE的同事须提供测试报告给测试负责人。

6.产品同事对正式测试版本进行埋点检查,将检查结果提供给开发负责人。

7.测试完毕后测试人员须将bug提交在jira上(标记label是哪个测试版本的bug),在confluence的各版本日志中记录每个测试版本的bug数及相关情况,并与产品人员共同确认bug是否需要在当前开发版本中修复。

8.按照版本评估测试和UI/UE调试的时间,版本估时时考虑到这部分耗时。

9.演示前参与本版本开发的同事都必须测试过演示版本,并认可已达到演示标准。如没有达到标准,推迟演示。

10.演示或上线时间有延迟时,明确延迟的原因,责任到人。

在经过半年多的高速迭代后,有了一些数据的沉淀,开始重新思考产品的定位,当时大家对产品都提出了一些自己的看法。

尽量跳出自我,站在用户的角度,针对App的主要功能、框架结构、用户体验做了详细的分析和总结,主要分析了这几个板块:成绩照片/比赛/训练/媒体资讯/社交。

细节就不多说了,diss了成绩照片和训练,成绩照片在搜索、排列、上传、查找上存在很多体验的问题。训练除了基本的轨迹记录,在训练计划中也存在着很多体验的问题。甚至怀疑它存在的价值,半马以下用户是不会用我们的训练和轨迹的,有nike+,悦跑圈刷个10公里装逼就可以了。对于初级跑者参加半马和全马会用,公里数和配速有参考价值。训练有就可以了毕竟它是个工具,其他产品做得也足够优秀。不指望它能吸引多少小白用户来跑步记录,能提供给初中级跑者训练完赛就可以了。除非做得又专业又有差异化,目前成本比较高。

比较认同的是比赛和媒体资讯,比赛页面有评论和日记可以参考和互动,这是价值沉淀,相比其他平台只有报名会好很多,比赛比较全,赛事有参考价值,把功能补全应该还是很有优势的。媒体资讯的文章很专业&深度,用户原创这些都是内容产出,这也是价值沉淀。社交的话也是需要做很多规划的,这里存在一定的战略层的问题,怎么提高用户活跃度,需要运营资源的大力支持。

收集大家的反馈以及数据的分析后,17年2月份V2.1App开始改版,产品从战略层到框架层都做出了改变。首页从原来的训练改版为资讯,弱化训练模块,完善比赛/报名相关页面的流程和用户体验,在个人页面更好的服务好跑者的整个参赛流程。

v2.1改版

v2.1改版

之后的版本基本上就比较平稳了,陆续加入众测模块、优化搜索功能、建立用户等级体系等等,不断的完善设计规范,用iconfont来管理图标库,创建组件库,开始考虑产品的情感化设计,将品牌基因渗透到更多的页面中。在赛事页面的改版中,从立项开始就全程参与,还参与了用户调研,感受不同级别用户在参赛中的不同体验和需求。团队在产品推进中的配合和共识又上了一个台阶。

空白页

设计规范

产品初始阶段可能存在的问题:

1.被限制在产品中,一直在填坑,用户到底喜不喜欢这个功能,需不需要这个功能,发现需求而不是创造需求。

2.每一阶段有点草率,一直在追赶时间,感觉还不够透彻,花半年做了10个功能,5个功能用户不会用、不好用,不如做5个想用又好用的,别人有的我们不一定也要有,别人没有的我们可以把它做好做精。

3.风格和规范是基础,定制化和创新探索是要必须去尝试的,虽然比较和模仿是必经之路,最终目的是还是超越竞品。

4.光有骨架和经络是不够的,还要有血有肉皮肤白嫩滑弹,运营设计质量要上来。

最后做一些总结:

跳出自我和界面来做UI设计,试图站在用户的角度和使用场景去思考,反思需求和交互的问题,尽力用视觉来解决,不能解决的一定要及时沟通达成共识。反思需求和交互的问题是设计过程的一部分,与开发跟进细节,很好的还原设计也是设计过程的一部分。

UI就像经络和骨架,骨架即布局,经络即用户达到目的的视觉流程,怎么让这个流程更清晰、布局更合理,这是基础。然后再去考虑更深层次的问题,交互体验、情感共鸣等等。

设计要符合原则,又不能只符合原则,不管原则、方法、流程都是没有统一标准的,要学会变通。

数据是设计师的工具,它是被设计师使用的,而不是反过来把设计师变成奴隶。

设计被用户接受,产品推向市场前没有人能做判断,只能说一个设计顺应潮流或者风格很有自己的特色,但我们不知道用户会不会喜欢,只有推向市场之后,才会有一些反馈,一些声音,一些数据,慢慢得知人们对设计的评价。

存在是为了不存在,视觉(UI)设计所做的一切,只为了更好的服务于流程(UX)。