小宫山博史的活字百宝箱(十)

明体汉字活字的开发 (连载系列第十篇)

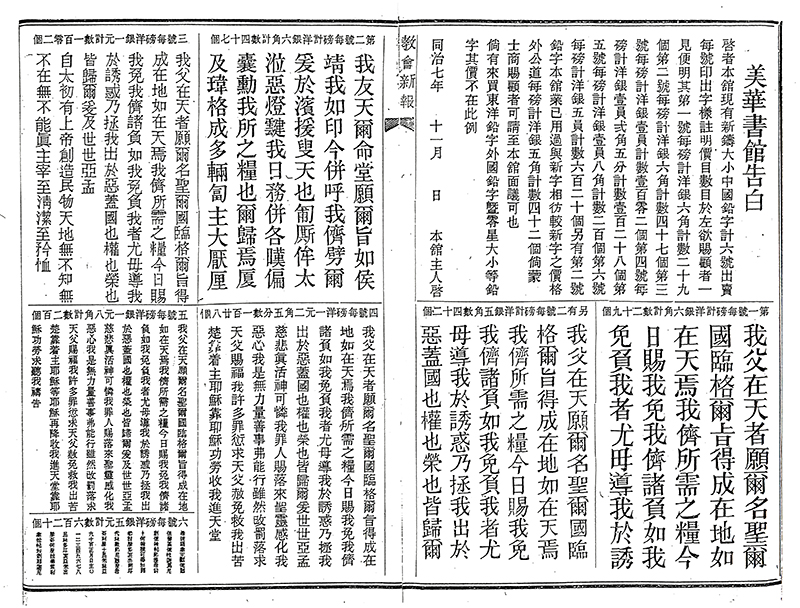

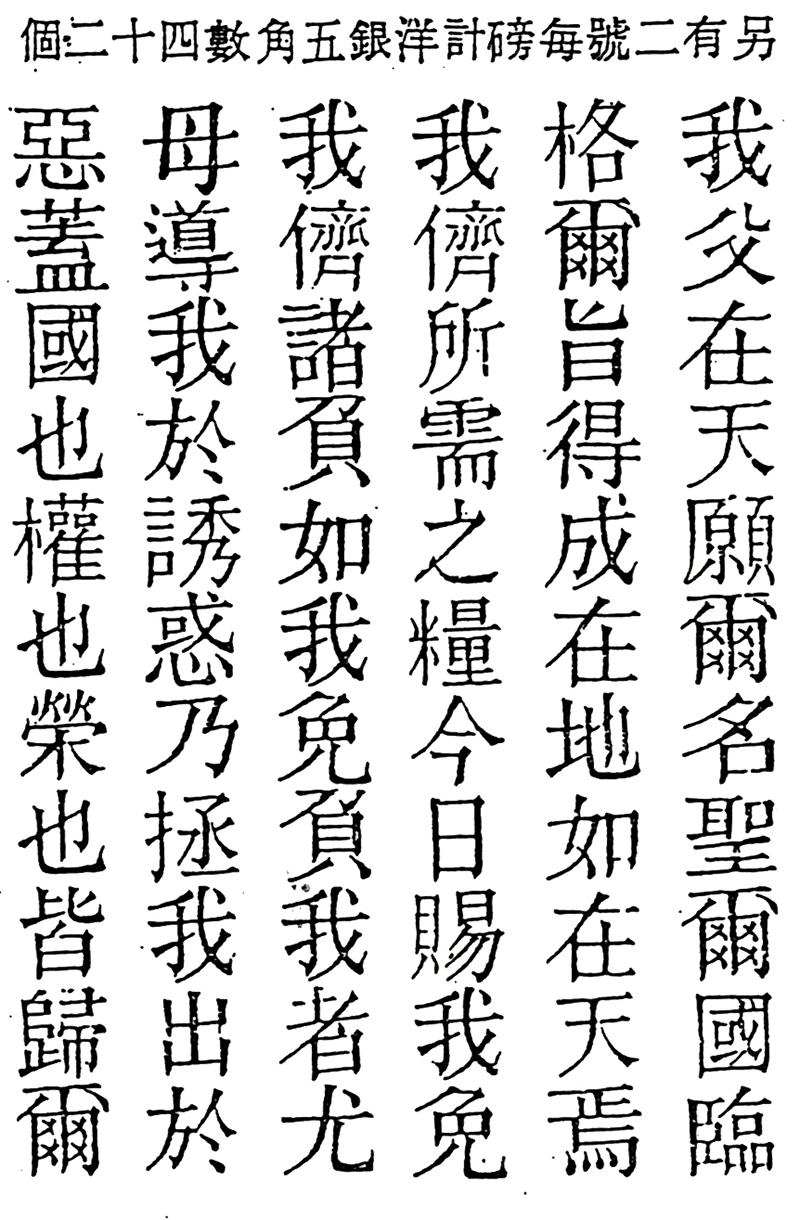

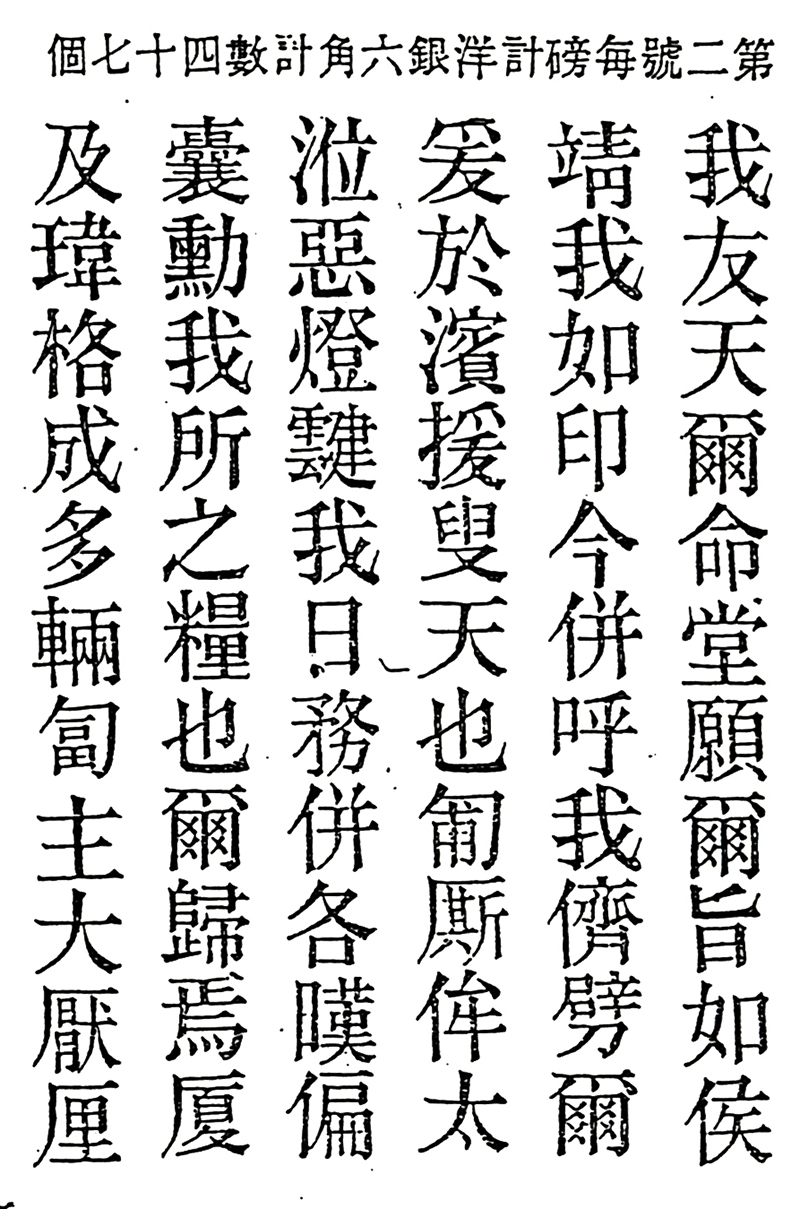

我们来看看美华书馆刊登于《教会新报》上的活字售卖广告中的汉字。

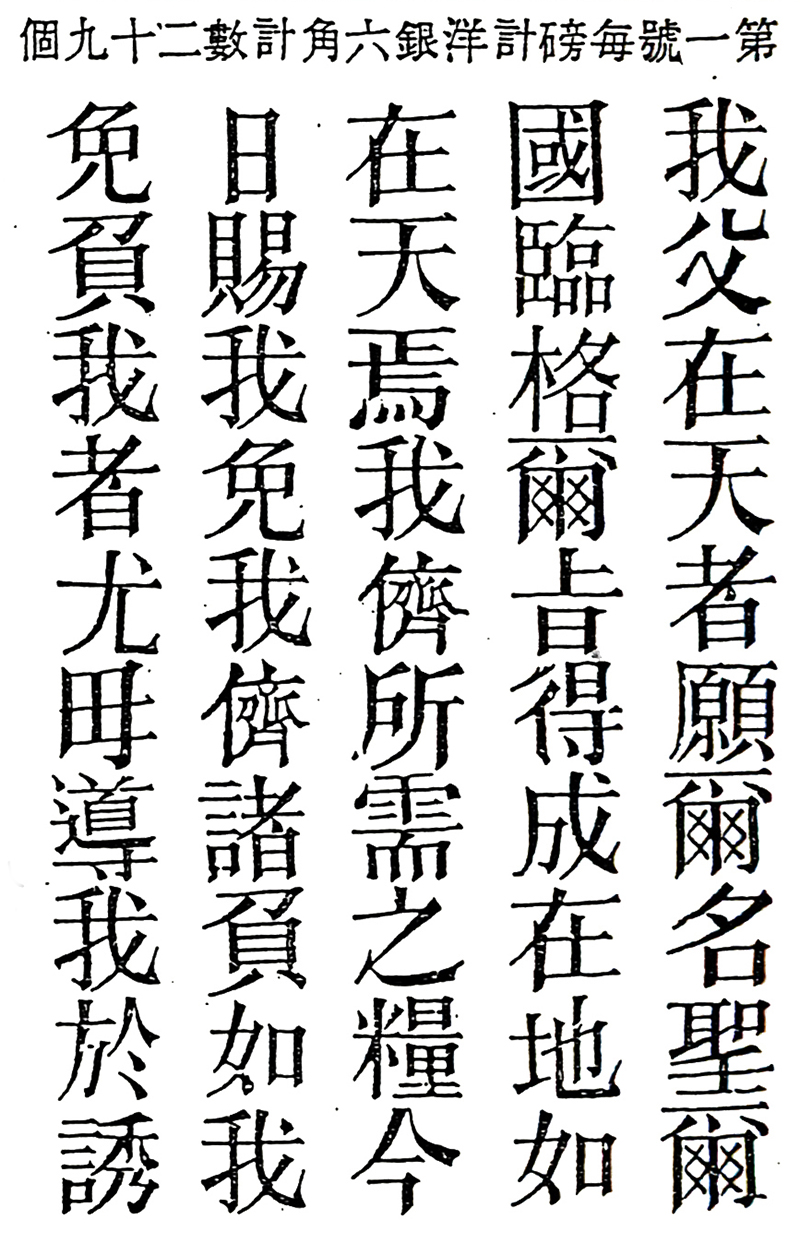

● 一号(24 Point)明体活字

尺寸最大的是右下角的一号活字。

此活字由伦敦传道会台约尔(Samuel Dyer)所开发。台约尔本身并非印刷技工,其制作字模的方法,是先在软铁上雕刻凸字,再经过炼造使其坚硬,制作出钢质字范。据说制作上非常耗时费力。至于他何时开始制作活字,众说纷纭,未有定论。唯一能确定的是,自1833年左右台约尔即展开活字制作研究。起初,为了确认必要汉字的数量,他取14种书籍调查各汉字的使用频率,总结出书中一共出现了3,240个汉字。1834年,他出版了重要汉字3,000字列表《重校几书作印集字》(A SELECTION OF THREE THOUSAND CHARACTERS BEING THE MOST IMPORTANT IN THE CHINESE LANGUAGE)。

这份资料完成时,雕刻字范的准备应该也告一段落了。我推测,他应该是在1835年将据点从槟城移至马六甲,正式展开汉字活字的开发。

这本小型活字范本册上用钢笔写着 “Metal type from Rev S Dyer Malacca 1837”,字迹不知出自何人之手。对比其中重复的 “本、布、污、法”四个字,可以看出此为铸造活字,而非雕刻活字。我不清楚“1837”究竟是这活字范本的印刷年份或收到年份,又或是这款活字开始制作的时间点,但可以肯定的是,至少在1837年已经能够开发出此品质的活字范本。

这本小型活字范本册上用钢笔写着 “Metal type from Rev S Dyer Malacca 1837”,字迹不知出自何人之手。对比其中重复的 “本、布、污、法”四个字,可以看出此为铸造活字,而非雕刻活字。我不清楚“1837”究竟是这活字范本的印刷年份或收到年份,又或是这款活字开始制作的时间点,但可以肯定的是,至少在1837年已经能够开发出此品质的活字范本。

1843年,台约尔于出差归途病逝于澳门,壮志未酬身先死。当时制作完成的字范据说共计1,845个字,自开始制作以来已进入第九载。台约尔的遗志由同僚施敦力(Alexander Stronach)所继承。

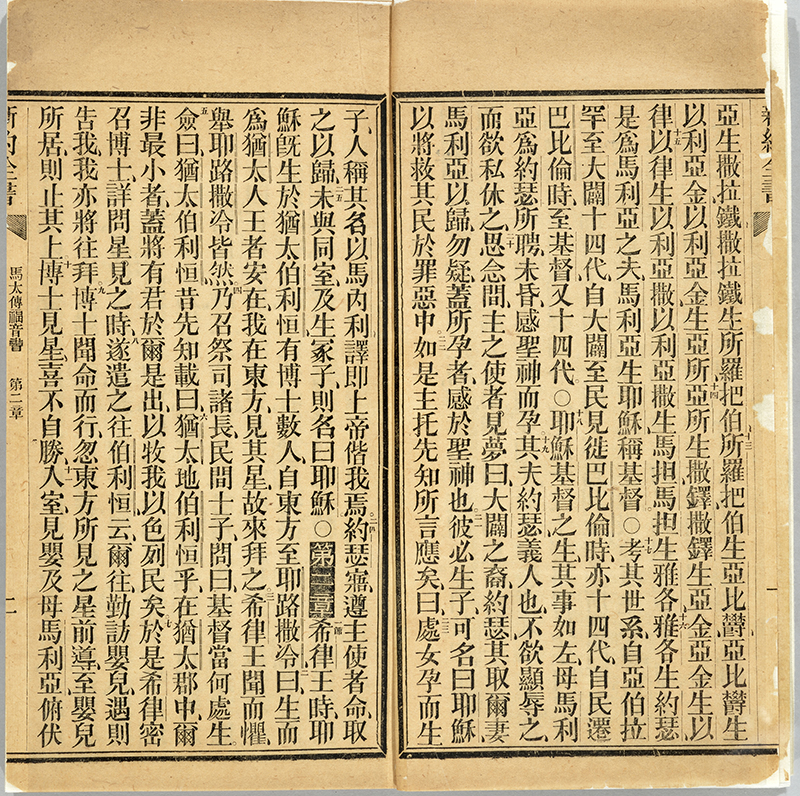

1842年,伦敦传道会将英华书院(Anglo-Chinese College)迁至鸦片战争后清廷割让出的香港,1846年又将放于马六甲的印刷机器移至同地。1847年,在宁波发展印刷业务的北美长老会印刷所“华花圣经书房”(The Chinese and American Holy Classic Book Establishment)负责人理查・科尔(Richard Cole)辞去现职,加入香港英华书院,继承了字范雕刻工作。后来,伦敦传道会希望到上海发展,1843年麦都思(Walter Henry Medhurst)和雒魏林(William Lockhart)便在上海县城小北门外,设立了墨海书馆。墨海书馆曾于1850年发行《马太传福音书》,但似乎因24 Point活字的文字不齐全,有几个字采用了雕刻活字填补。

隔年1851年,在科尔的努力下,24 Point字范的数量来到4,700字,得以满足一定程度的中文排版需求。

这一年,墨海书馆搬迁至福州路、山东路西南角,也就是现今仁济医院的内部区域。根据后世一些文献记载,当时墨海书馆的印刷机采用“牛”为动力,上海仕绅间蔚为奇观。如清末外交官郭嵩焘当时拜访墨海书馆后,他在1856年2月9日(国历3月15日)当日日记的旁注写下此次见闻。(《郭嵩焘日记》第一卷,湖南人民出版社,1981年)。也由于当时的上海,尚未整备供电系统,由此段文献亦可得知,手动以外的轮转印刷机是如何运作,可谓相当宝贵的资料。

原文:

刷书用牛车,范钟*为轮,大小八九事。书板置车箱平处,而出入以机推动之。其车前外方小轮,则机之所从发也,以皮条套之。而屋后一柱转于旁设机架。牛拽之以行,则皮条自转,小轮随之以动,以激转大轮。纸片随轮递转,则全板刷印无遗矣。皮条从墙隙中拽出,安车处不见牛也。西人举动,务为巧妙如此。

*“钟”字疑为 “铜”字之误。

注解:

书籍印刷采用牛车为力,印刷机上转动的轮子大大小小共八、九个。将印刷版置于机台中央平坦处,以机器控制其进出。前方外侧的小轮即动力轮,在此处套上皮条,并将屋后柱子转向旁边的机架。以牛拉动皮条,小轮、大轮随之转动。印刷用纸也随之递转。整面的印刷版都能毫无遗漏地印刷。皮条从墙壁缝隙拉出,放置印刷机的地方看不见牛。西洋人之举,真是相当巧妙。

在墨海书馆担任编辑的王韬,于咸丰八年(1858年)10月22日(国历11月27日)的日记(《王韬日记》,中华书局,1987年)上,记下了朋友孙次公见此印刷机后所创作的七言绝句:

车翻墨海转轮圆,百种奇编宇内传。怔煞老牛浑不解*,不耕禾陇种书田。

*另有版本为“忙煞老牛浑未解”。

注解:

机器将印墨如海翻来转去,全力运转,让许多奇书广传于世界。精疲力竭的老牛浑然不知,耕耘的不是稻田,而是书田。

王韬在《瀛儒杂志》(上海古籍出版社,1989年)卷六中再次介绍了孙次公的这首诗。从此,以牛为力印刷成籍成为上海的特色,据说有许多市民特地前往墨海书馆参观此景。

测量一号(24 Point)活字印制的印刷品,一个字的大小约为8.65mm。

8.65mm相当于24.9富尼耶点(Fournier's point)、23迪多点(Didot's point)和24.6美式点(American point)。

● 二号(22 Point)明体活字

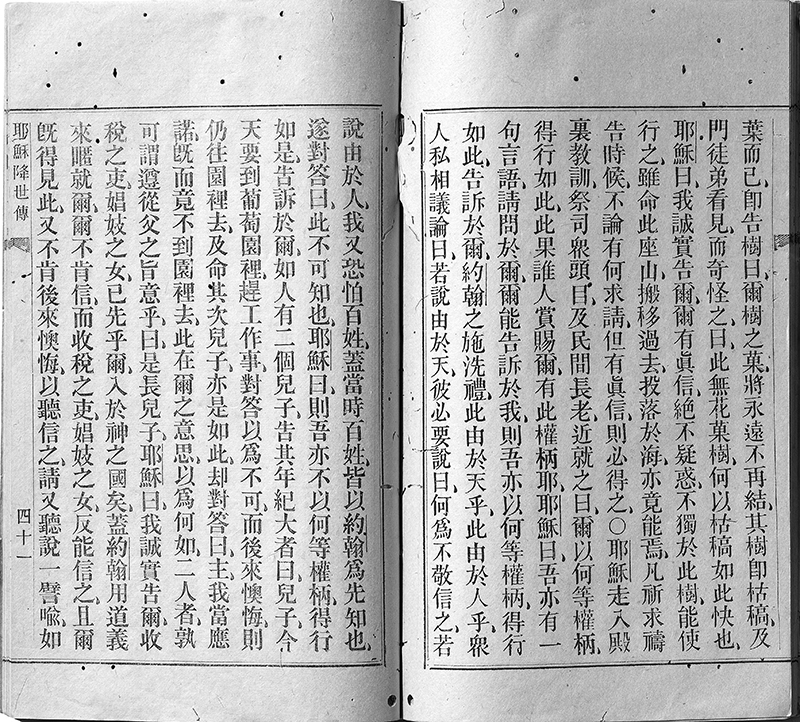

美华书馆的活字售卖广告中刊登了两种二号活字:广告第一页左下角以及第二页右上角的明体活字。尽管同为明体,字体风格却大不相同。美华书馆将两套二号活字彻底区分使用,这点在《耶稣降世传》中即可看出。

《耶稣降世传》由美华书馆印刷刊行于1870年。一册书中使用了两种二号活字印刷,实属罕见,除此之外未见他例。这本书是折页线装书,共60帖(120页)。从第1~40帖所使用的明体,字体架构向右上偏斜,风格较接近宋代以后自楷书演变而来的书体。台约尔除开发24 Point活字之外,也同时开发13.5 Point的尺寸,但1843年他去世后,活字的完成便遥遥无期。此时,柏林的活字铸造业者贝尔豪斯(Auguste Beyerhaus)伸出援手,向美国公理会差会(American Board)提议,以分合活字的系统制作活字,尺寸介于台约尔制作中断者的尺寸之间。其雕刻的钢质字范约3,500字。

刊载66字的活字范本中也出现了分合活字,分别是“愿、格、侪、粮、赐、诱、拯、权”这八个字。“愿”以外的七个字偏旁间空隙过大,可判断是分合活字,我们可以很清楚看出字体的变形;而“愿”字的情况是,一般来说,“页”的宽度通常会做得和“原”差不多宽,或是比“原”更宽,但这里的“愿”字却是刚好相反,显见字体的造型并不漂亮。

这款柏林字型的开发工作一再延迟,铜质字模迟至1859年才送至宁波的北美长老会印刷所华花圣经书房。这篇广告使用的分合活字仅有左右偏旁的组合,并无上下部首组成者。这一年,华花圣经书房立刻使用送达的铜质字模铸造活字,印刷了《三要录》。

关于贝尔豪斯的详细资讯我并不清楚。不过,1840年德国的Heinrich Meyer编辑发行了《古腾堡集》(GUTENBERGS ALBUM),当中即出现了由贝尔豪斯制作的楷书体活字的排版范本。由此可以得知,贝尔豪斯开始制作汉字活字的时期相当早。排版范本中,倒数第三行第三个字的“石”横倒着,不难看出这则范本是用活字印刷所制成。

《教会新报》活字售卖广告左页右上角刊载的同样是22 Point活字。这套活字的架构,并非贝尔豪斯制作的那套向右上偏斜的字体,而是日后成为明体基本风格的水平垂直架构。它彻底统一了过去明体活字未定型的笔划元素,设计品质远远超越过去所见的各式明体活字。制造这套活字的字模并非钢质字范,而是在北美长老会印刷所美华书馆馆长姜别利(William Gamble)的指导下,以木雕字模制造电镀铜模后铸造而成的活字。1860年,宁波华花圣经书房至上海发展,更名为“美华书馆”。关于姜别利的功绩,容后再为各位介绍。

1870年发行的《耶稣降世传》从第41帖开始使用此活字。一本书之中为何要使用相同尺寸的两种字体排版,其原因并不清楚。若发挥一下想象力,我猜测或许是以下情节:使用贝尔豪斯的活字印至第40帖时,恰逢姜别利新刻铸的二号(22 Point)活字制作完成,已可正式采用。因此,自第41帖起索性全面替换为新活字印刷。第41帖以后的内容并未混用贝尔豪斯的活字,可以判断新旧活字的替换作业应相当严谨。

不过,这段猜测中有一点让我难以释怀。《教会新报》首次刊载活字售卖广告是在第16期,发行于1868年12月19日。广告上刊载了姜别利的二号新活字,可以推断当时二号新活字应已是可供印刷、售卖的完备状态。刊登活字售卖广告的目的,除了公告美华书馆备有的活字产品阵容外,应亦是通知各界二号新活字已开发完成。《耶稣降世传》的发行月份不明,但至少是首篇广告刊登后一年以上才刊行。我很怀疑其余20帖的印刷是否需要这么久的时间。而且,二号新活字曾使用在1869年发行的《天路历程》书序上,因此也很难解释为,广告是为宣传新活字提前在活字制作完成前公告大众。

《耶稣降世传》扉页中央以木版楷书印著书名,以二号新活字于右边印“耶稣降世一千八百七十年”,于左边印“岁次庚午”和“上海美华书馆刊”,皆为单行排版。我想这面扉页应是最后才印刷的。

测量二号(22 Point)活字印制的印刷品,一个字的大小约为7.61mm。

7.61mm相当于21.9富尼耶点(Fournier's point)、20.2迪多点(Didot's point)和21.7美式点(American point)。

连载系列第十一篇待续

〈注〉:本篇连载文章中未注明来源的图片,皆取自横滨市历史博物馆收藏本。

● 小宫山博史

从国学院大学文学系毕业后,便进入佐藤字体设计研究所。而后担任佐藤敬之辅的助手,学习字体史、字体设计等知识。于佐藤去世后,便继承该研究所,活跃于字体设计、活字字体史研究、书写体设计教育等三大领域。

从国学院大学文学系毕业后,便进入佐藤字体设计研究所。而后担任佐藤敬之辅的助手,学习字体史、字体设计等知识。于佐藤去世后,便继承该研究所,活跃于字体设计、活字字体史研究、书写体设计教育等三大领域。

经手的字体设计有RYOBI印刷机贩卖的照相排版书体、文字字体开发‧普及中心的平成明朝体、台湾自然科学博物馆中国科学厅标示用的特太平体明朝体、大日本SCREEN制造的“日本活字字体名作精选"、韩国的三星电子字体计画等。

曾任教于武藏野美术大学、桑沢设计研究所,现任阿佐谷美术专门学院的外聘讲师、印刷史研究会会员。佐藤字体设计研究所代表。着有《书籍与活字的历史事典》、《明朝体活字字形一覧》、《日文活字物语──草创期之人与书体》。

![AIGC助力电商视觉×头盔系列AI生成 [动态化探索实践]](https://img.zcool.cn/community/68e8da720067cv09d9quve1777.png?x-oss-process=image/resize,m_fill,w_520,h_390,limit_1/auto-orient,1/sharpen,100/quality,q_80)