在杉本博司的作品里,我却发现了最让霍金感动的东西

设计的极致是艺术,艺术的极致是哲学。

有人曾问霍金:

这世界最让你感动的是什么?

霍金认真思考后回答:

是「遥远的相似性」

“遥远的相似性”听起来抽象且难以理解

在杉本博司的作品里

我却看到了,能让霍金感动的东西

在我们印象中

杉本博司是一位赫赫有名的“摄影大师”

他的作品怎么看都有点...奇...奇...怪...怪...

他拍剧院,却留下一片空白

他拍建筑,却拍得极其模糊

(真不是我找的图虚)

他拍大海,却拍得千篇一律

看到这你可能会想:

“咦,这就是传说中的大师作品吗?

“焦距都没对准...”

“海景构图的照片我也拍过,我怎么没成大师”

“这和遥远的相似性有什么关系呢?”

( ᵒᴥᵒ )

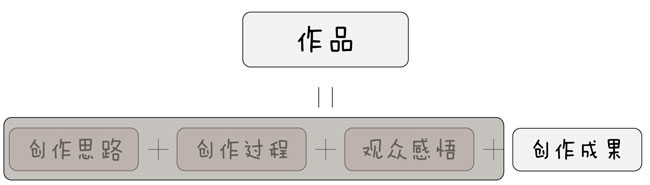

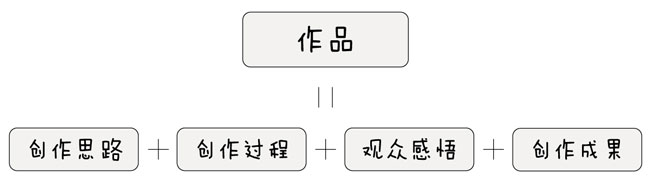

我们通常认为「创作的成果」

就代表了艺术家的作品本身

但对于观念艺术家来说

作品不止是创作成果

「创作思路」「创作过程」「观众的感悟」

更是作品的一部分

说到当代艺术,还要从杜尚的《泉》说起

1917年一个艺术展本着“包容”的原则

决定接受所有投稿的作品

(〜 ̄▽ ̄)〜

“艺术家们快来投稿哦”

评委之一的杜尚买了一个小便池,

给小便池签了名,命名为《泉》

匿名参展以讽刺当时的艺术圈

却被艺术展评委会拒绝了

<(`^´)>

“商店里买的小便池怎么能称得上是艺术呢”

( 瞬间打了“包容”的脸 )

万万没想到,它成为了

艺术史上最大的革命

( ⸝⸝⸝°_°⸝⸝⸝ )

小便池本身不是作品

「购买小便池—签名命名—参展—被评委会拒绝—大众的议论」

这一系列行为才是他的作品

他成为了当代艺术的鼻祖,影响了无数的艺术家

杉本博司便是其中之一

杉本博司曾说

自己受「杜尚」和「极简主义」影响最大

杜尚—>作品背后的观念与行为)—>观念

极简—>对世界万物的简化与提取)—>表现

那么是什么能让他的「观念」与「表现」

能够连接起来?

我发现,那就是让霍金最感动的东西:

在浩瀚宇宙中,在漫长时空中的

「 遥 远 的 相 似 性 」

来看看杉本博司的作品:

《剧 场》

1978 年拍摄于纽约无线电城音乐厅

1993 年拍摄于沃克剧院

1993 年拍摄于联合城市汽车城

「 时空的相似性 」

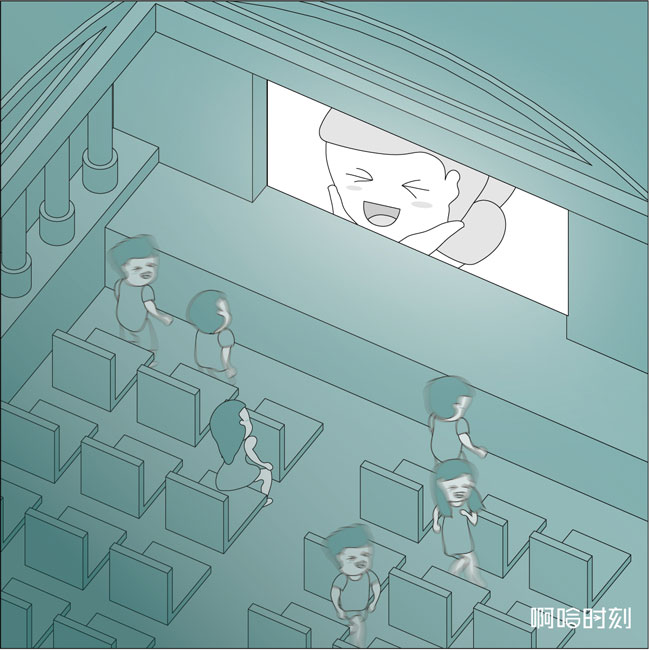

看着《剧场》,我想象到了这样的画面

在不同时间,世界各地的影院里

人群缓缓入场,等待电影开始

电影开始后,人们纷纷逃离现实

进入了声色光影的世界

而时间,在空间里一层一层叠加着

人和相机在看电影

而时间看得到一切

彩虹的颜色累积起来是一片白光

那么,意识累积到最后也是一片空白吗?

据说人离开这个世界时

一生的画面会回闪过眼前

人的一生在历史长河里,浩瀚宇宙里

也仅仅是一片白光吗?

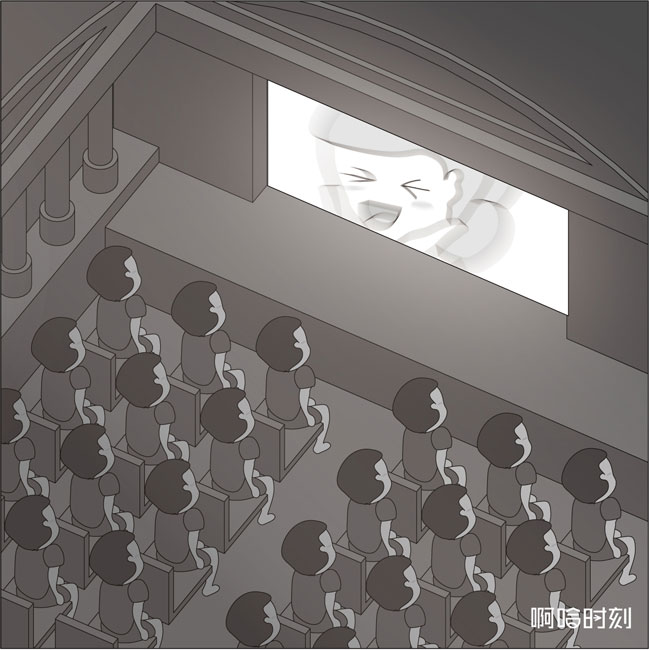

不同的电影院里

极尽繁华的声色光影,熙熙攘攘的人群

在时间面前,不过苍白一片

纵使人生百态

渺小如人类终究还是逃不出宇宙的规律

在《剧场》上

我看到了时空的相似性

就只有这么一次”

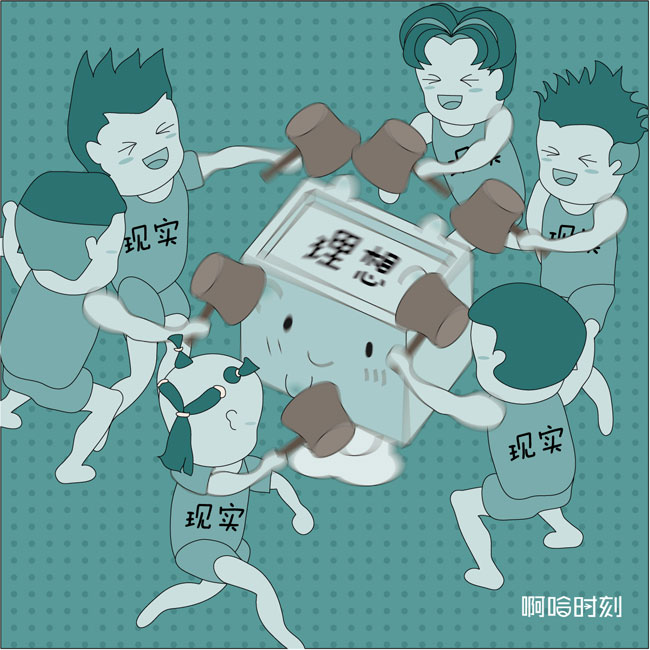

《 建 筑 》

1998 年拍摄于萨伏依别墅

2009 年拍摄于光之教堂

这一次,杉本博司把相机焦距放在无限远

拍摄了世界各地的多个知名建筑

「 精神的相似性 」

优秀建筑的诞生不止需要建筑师

还需要考虑甲方,规划,造价等等因素

“对于一流的建筑家存在的最好证明

便是他能去抵抗多大程度的与现实的妥协”

从另一角度来说

“建筑物其实就是建筑的墓地”

我们在画素描时,常常喜欢眯着眼睛

因为眯着眼才能看到被画对象的明暗关系

(= ̄ω ̄=)

如果眯着眼看“建筑的墓地”呢?

我们便能看到建筑最初所被设想的体块关系

透过在相机无限远的焦距里

看到坟墓上似乎刻着

即将消逝的建筑的灵魂

(0,+∞)

在《建筑》上

我看到了精神的相似性

理想与现实之间相妥协的产物”

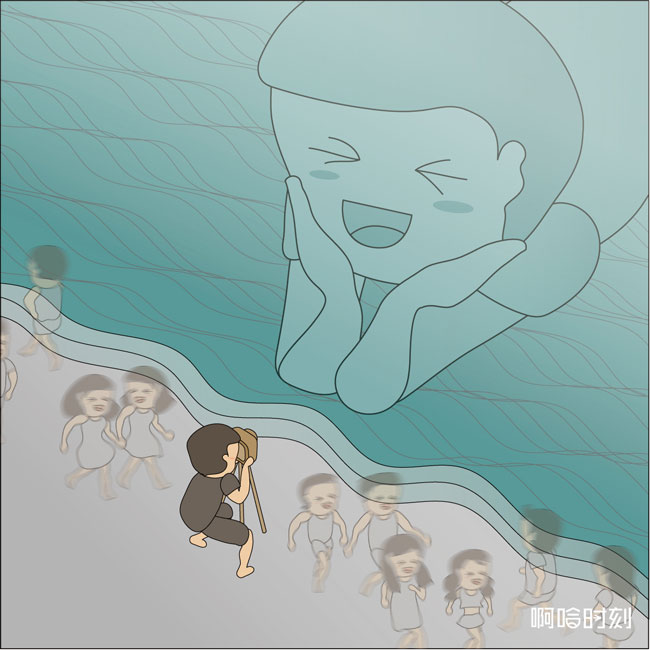

《 海 景 》

1993 年拍摄于波登海

1996 年拍摄于北大西洋

1997 年拍摄于热海

从 1980 年到 2000 的几十年里,

杉本博司在全世界各个角落,拍摄了大量的海景照片。

完美的曝光与暗房显影,使这简单的拍摄最终在呈现上变得不同寻常,

海面上的灰阶极其丰富,观看时内心只剩下一片宁静。

这些海景拍摄时间不同,地点不同,他却故意等风浪云都散去,

构图简单且完全一致。

让观者根本无法辨别拍摄时间的先后与地点,这是为什么呢?

「 时空的相似性 」

这都起源于他在 1980 年的一次思考:

“今人看到的一切是否与史前人类一样?”

千百年来,唯一没变的只有大海

人的生命孕育于母胎的羊水之中

万物的生命则起源于海洋

海洋,像是一个久远的梦境

也可能是人类最初的记忆

世界在瞬息万变

每过一秒,我们所看到的

与前一秒都不是一个相同的世界

万物都不是之前的那个万物

只有海洋是同一个画面

大海像是时间的使者

它也许是地球最初与最终的景象

它会见证人类一切文明的诞生,繁衍与灭亡

时间改变了万物,却没有改变海景

人在大海面前就如同在时间面前一样的渺小

摄影师通常用相机捕捉瞬间

他却用相机来探寻永恒

在《海景》上

我看到了时空的相似性

是可以通过时间考验的东西”

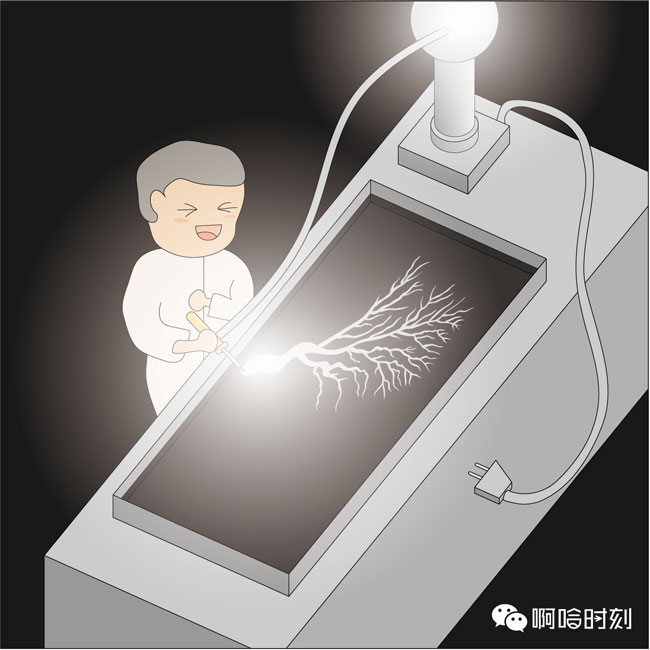

《 闪 电 原 野 》

1996 年拍摄于杉本博司工作室

看到这张照片,你是不是也和小哈一样,

以为这是杉本博司在雷雨天守株待兔所拍摄到的天空中的闪电?

然而,这组照片并没有用相机!

是用充电后的金属球对着水中的相机底片放电完成的。

「 材料的相似性 」

纽约的空气非常干燥,工作室屡屡出现静电

杉本博司想了许多方式都无法去除静电

“既然无法战胜,那就化敌为友吧”

他萌生了用放电场来进行创作的想法

这可谓史无先例

虽然创作方式不同,但和用相机拍照一样

都是在处理水,光,和空气

而它们,也刚好都是世间恒久不变的元素

「 生命的相似性 」

放电场捕捉了放电那一刹那巨大的生命力,光电,河流,树木,血管,受精卵,山脉,

这些构成世界的不同元素,竟有着相似的形状,都流淌着生命力无限的能量。

陆地上的水如何流向大海,血液如何从心脏流向指尖?

对于看似不相干的问题,大自然却给出了相似的模版。

我们看到的不仅仅是电

更像是看到了生命迸发出的火花

那种力量让人战栗

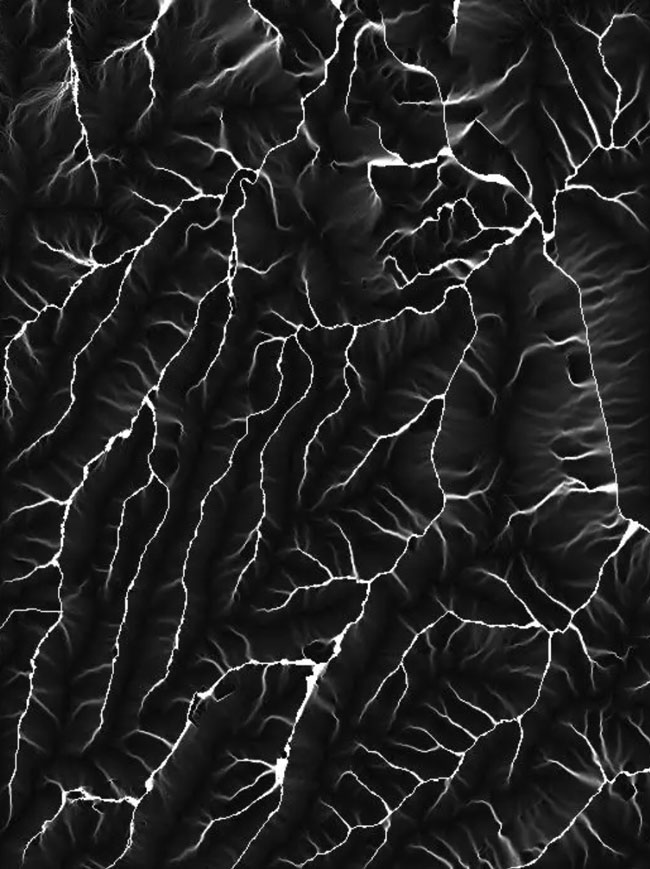

「 自我的相似性 」

大自然是艺术与科学最好的老师

一棵树,一条河自有它的哲学与规律

数学家将树,树枝,叶脉,一步步的放大

竟发现结构彼此相似

从而诞生了「分形几何」

在杉本博司的放电场里

我们也能发现这个自相似的系统

不断放大闪电的局部

可能会在发现前人未曾见到过的图案

我们的出生是否也如某个分叉般随机偶然?

从浩瀚广阔的宇宙到微尘,从人类到原子

原来都可以用数学结构来描述

在《闪电》上

我看到了材料,生命,自我的相似性

二生三,三生万物”

遥 远 的 相 似 性

极简主义在杉本博司这里,

不止是形式上的极简,不是空白

而是对世界的提炼

提炼后的画面纯粹,单纯

更容易让观者发现“遥远的相似性”

空旷的画面反而营造出了无尽的思考空间

让我们在数学,哲学,艺术,时间,空间上

都发现了不同尺度的“遥远的相似性”

因此,“少”转变为了“多”

不是普遍意义的摄影师

不是普通的平面作品

杉本博司,他用摄影简化了时空

这或许是

「极简主义」和「观念艺术」

所结合的

最 高 境 界

艺术的极致是哲学”

不同的人,在不同时空看到了我的这篇漫画,

这是否也是一种带有“遥远相似性”的浪漫?