《设计师要懂心理学》读后联想——第九章:人会犯错

100 Things Every Designer Needs to Know About People

人会犯错

—— 人总会犯错,没有完全的容错产品 ——

- 假设错误发生了,你需要告知用户修正方案,确保错误提示内容包括以下几点:

a) 告诉用户做了什么;

b) 解释出现了什么问题;

c) 指导用户如何去修正;

d) 信息要简单直白,使用主动语态而不是被动语态;

e) 举例。

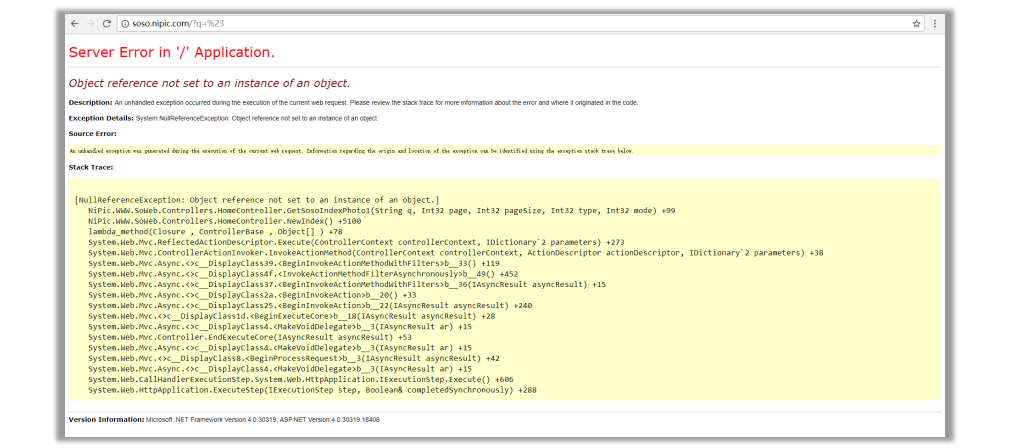

案例一:敢不敢输入“!@#/*-”试试你产品的搜索功能?下图是【昵图网】输入#后的页面。

这个页面估计是最不能容忍的错误反馈了,但是这些异常的监测交给技术来处理吧。

案例二:一些友好的提示语。

—— 人在压力下会犯错 ——

- 少许压力(心理学领域被称为唤醒)可以帮助人们完成任务。

- 如果人们在做一项无聊的工作,那么你需要通过声音、色彩或运动来提升唤醒水平。

- 如果人们在做复杂困难的工作,那么你需要通过消除色彩、声音或运动等干扰因素来降低唤醒水平,除非这些因素与他们正在做的工作相关联。

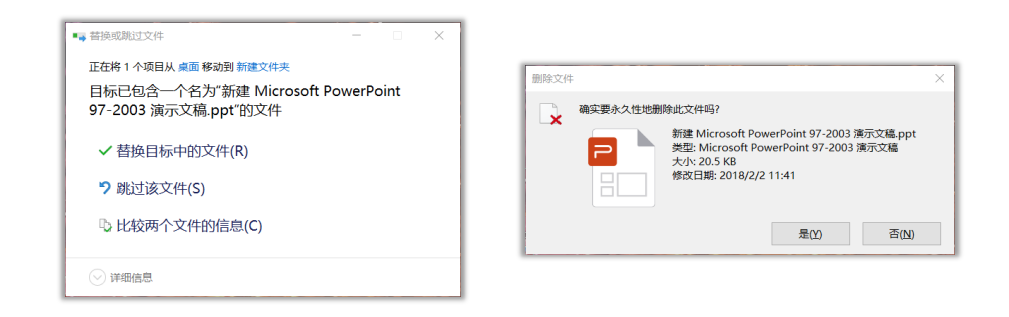

案例一:当你在整理文件的时候,是不是跟我一样喜欢Shift+Delete(彻底删除)。

问题分析:

虽然现在会通过弹窗二次确认,但对于我这种不仅喜欢Shift+Delete,还喜欢直接Enter的,操作后就直接彻底删除了...然后再也找不回来了。

相关的建议:

1、Ctrl+Z也可以撤回二次确认的操作。

2、二次确认的操作不要使用快捷键,必须鼠标点击,或者将【取消】作为引导(可参考Mac OS系统二次确认时点击Enter的效果)

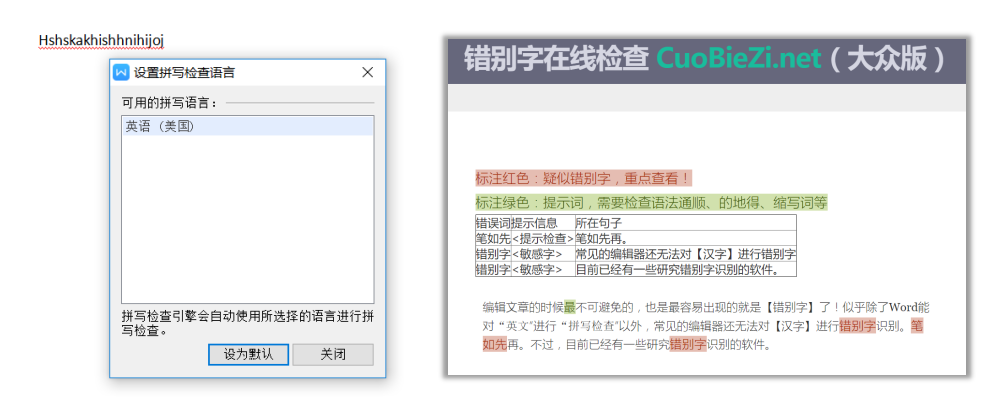

案例二:编辑文章的时候最不可避免的,也是最容易出现的就是【错别字】了!似乎除了Word能对“英文”进行“拼写检查”以外,常见的编辑器还无法对【汉字】进行错别字识别。笔如先再。不过,目前已经有一些研究错别字识别的软件。

相关的建议:如果以后编辑器都能实现错别字识别,至少能做到“英文拼写检查”就最好不过了。

—— 犯错不一定是坏事 ——

- 带来积极结果的错误:某些行为虽然没有带来你想要的结果,但是它所提供的信息可以帮助你实现全局性目标。

- 带来消极结果的错误:某些行为会导致你走向死胡同,毁掉积极的结果,把你打回原点或者产生无可挽回的后果。

- 记录每一个错误带来的结果是积极的、消极的还是中性的,避免带来消极结果的错误。

案例一:【支付宝】总资产年初上线两种不同报表页面时,出现过默认下方的•显示的第二位,我会下意识地往左滑动页面,但其实滑动并无效果,需要往右滑动页面才会显示第二页,且显示第二页时下方的•显示到了第一位。(目前已修正,这就属于带来积极结果的错误了)

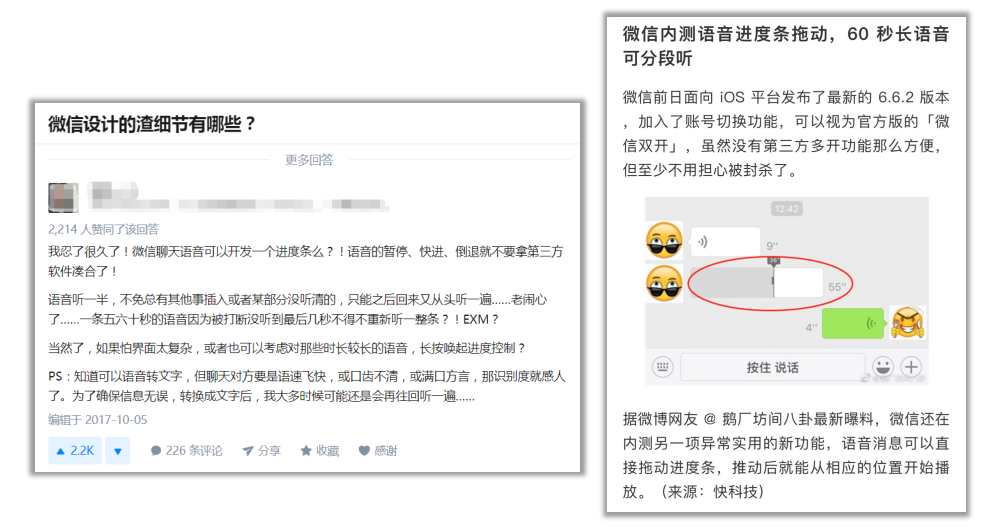

案例二:还记得之前【知乎】上关于“微信设计的渣细节有哪些?”的讨论吗?其中排行第二名的回答就是关于“聊天语音进度条”的吐槽,最近微信正在筹备该功能内测了呢。

—— 人常犯可预见的错误 ——

- 实施型错误:执行错误、遗漏错误、误操作错误。

- 设备控制性错误:控制设备的过程中所犯的错误。

- 用户测试阶段和观察阶段,收集人们犯错类型,并进行重新设计。

案例一:收集犯错的方式有很多种,可以像上面这样发起一个吐槽话题,也可以像你现在浏览页面右下角所看到的【Hello PM】【意见反馈】。

案例二:那我就提一个【ZCOOL】误操作错误吧。

请编辑一篇文章→发布→审核通过后点击编辑→返回上一页(Mac 鼠标手势左滑很容易返回上一页),然后所有本地保存的内容都丢失了。

不要问我怎么知道的,不信你可以试试看。

—— 人使用不同的纠错方法 ——

- 系统性探索:人们已经计划好要怎样修正错误。

- 反复试验性探索:人们随机地尝试不同命令、菜单、图标和控件。

- 循规蹈矩性探索:一遍遍地重复同样的动作,即使这并不能解决问题。

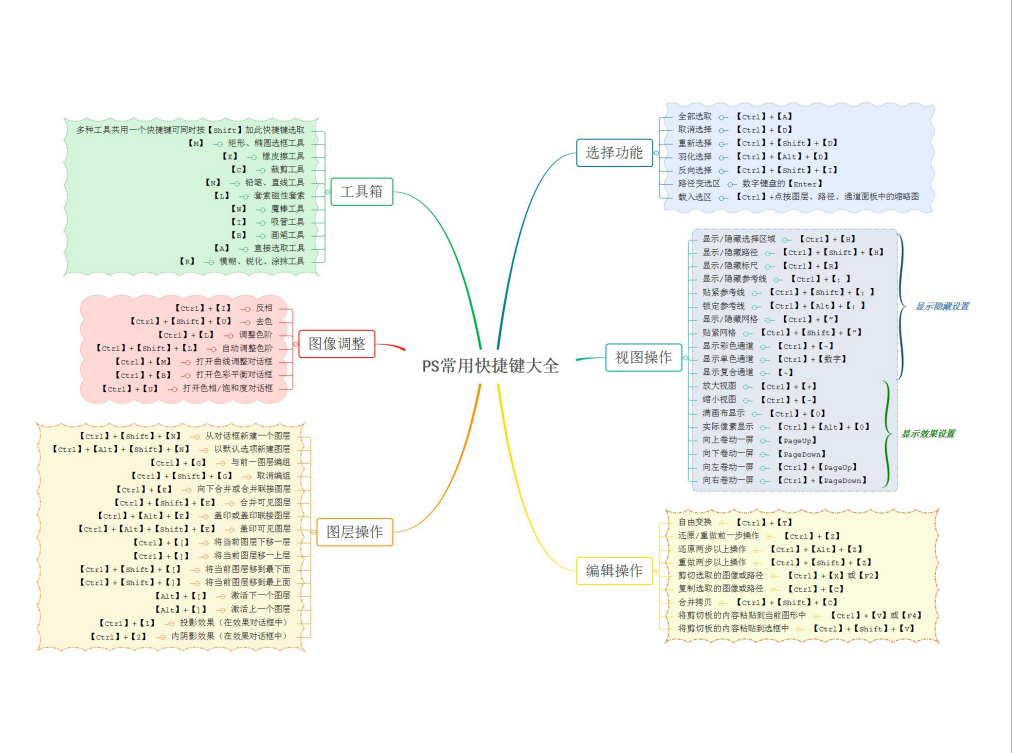

案例一:PS软件刚开始上手的时候,那么多的功能按钮,很多都不知道如何操作,就有人整理了一个PS快捷键大全。然而懒的人还是不愿意看,只能一次次尝试然后试错。

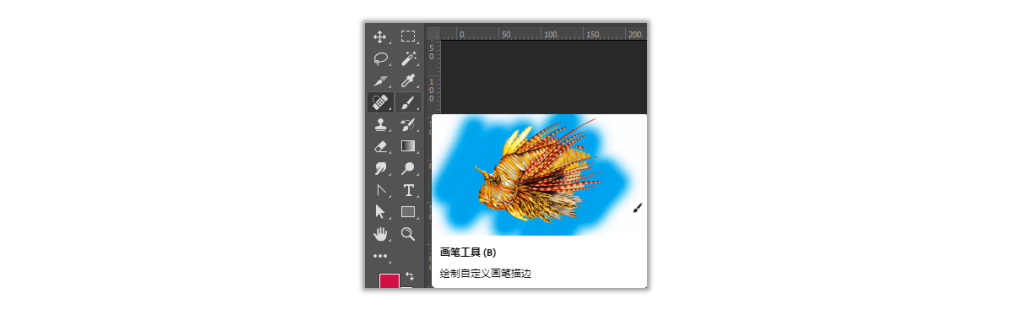

然而最新版本的PS已经可以鼠标移动至操作按钮,即可查看功能说明的教程了,这对于小白来说真的是特别好用的操作啊!(不过也有设计师反应,每次鼠标滑动到icon就会出现弹窗会很烦,所以对于经常使用的大牛来说,考虑控制一下默认弹窗的次数限制吧。)

案例二:我在“第四章:人如何思考”中提到过“微信标签管理”的左滑到底可以直接删除的功能,最新发现iPhone消息提醒也同样采用此方式。

问题分析:

1、消息提醒对于用户来说信息过载的情况比较多,所以需要快速、甚至批量操作;

2、微信标签管理属于重要内容管理,如果需要执行删除需要避免误操作。

相关的建议:

1、功能的参考需要基于同类型的场景,比如像上述所说的两种情况就不属于同等级场景,不能直接采用类似的操作方式;

2、重要内容的删除,一定要二次确认。