地铁线路图有什么好设计的?

Ilya Birman在smashing magazine上发布的关于地铁线路图设计的一些小细节

详细介绍了关于伦敦、纽约、莫斯科等地的地铁设计

朋友反映图片太小看不清

看来还是不能偷懒啊,我又一张张的给每张图片加上超链接

点击图片就能看到大图啦,大家放心点吧!!!(是跳转新页面打开的,不影响阅读进度哈~)

——————————————我是修改线————————————————

写在前面:

Ilya Birman 7月10日在samshing magazine上发布的关于地铁线路图设计的一些小细节

新鲜出炉哦,很有意思,我看完觉得超级棒

有一种“哇,原来还有这种操作啊”的感觉,也想下次坐地铁的时候去看看自己所在城市地铁的设计细节了

虽然没去过国外,但是感觉能够瞬间看懂多国地铁图了有没有!!!

哈哈哈哈哈哈哈

hope u enjoy it :)

FYI,原文里每张图都有大图链接的,我这边实在懒得一个个去弄链接,就,,,,各位有兴趣的直接去英文原文看图好了

嘻嘻嘻~~~

——————————————我是分割线————————————————

对很多人来说,地铁线路图是整个地铁系统的附赠品——就像建筑物里肯定会有火灾逃生线路图一样,都是充话费送的。所以当我说我是设计交通线路图的时候,很多人都想不明白:这有什么好设计的呢?

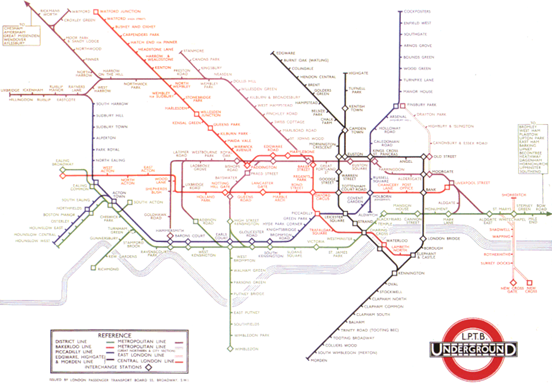

那就让我们用Harry Beck设计的伦敦地铁图举个例子:它是世界上首个依照电路图绘制法则设计的交通图表。线条的角度只有45度和90度两种;各个站点间距相等。在我的“地图与现实”系列文章中的第三部分《图表》中有这部分详细的内容。

自此世界上很多交通图都采用了这种方式来绘制。但电路图的绘制方式并不适合所有情况,比如下面这张图(由俄罗斯的Samara提供):

这张图上只有几个站点名:Алабинская · Российская · Московская · Гагаринская · Спортивная · Советская…

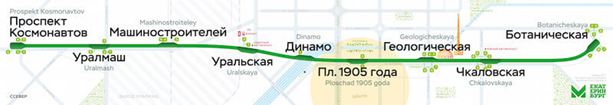

Beck的设计针对的是伦敦地铁日益复杂和扩张的线路而刻意简化的图表。如果只有一条地铁线,那最好还是把这条线放入周遭环境中,比如叶卡特琳堡的地铁线路图:

去年夏天我写了一篇叶卡特琳堡的地铁线路图再设计的文章,如果有兴趣可以去看看

所有交通网络都需要针对性的解决方案。纽约的地铁网络和伦敦一样,庞大而且复杂,却又不太一样:纽约列车的行车路径以英文字或数字作为代号,能行使在多条轨道线上。(译者附:比如杭州一号线是从湘湖到临平,一辆列车行驶完全程;而在纽约,要从“湘湖到临平”,这条路上可能会有多辆列车经过,一辆列车有时只是行车路径的一部分)

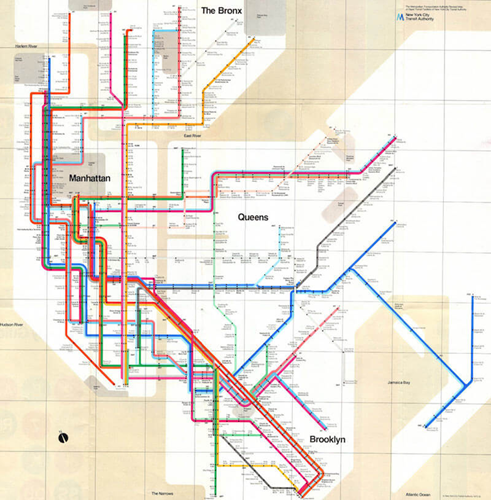

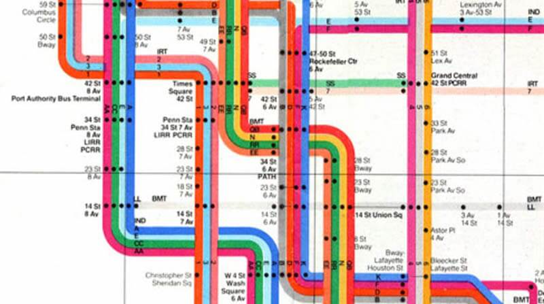

1972年,Massimo Vignelli 设计了下图:

伦敦地铁图标出了站点的位置

但Vignelli没法效仿伦敦的做法来标注纽约地铁。因为在伦敦,列车之间很少会行驶到相同的轨道线上;即算是有多辆列车经过同一条轨道线,所有经过这个站点的列车都会停车(译者附:同站换乘)——看上图中的“Great Portland Street”站和“Euston Square”站。

在纽约,一条线路上多辆列车经过的状况比比皆是,就算是同站换乘也有多个换乘点,列车不会停在同一个站点。因此,如果某条轨道线上有停靠站点,Vignelli在上面标一个黑点。

显而易见,在有些站点上,并不是所有经过的地铁线都标注了黑点。Vignelli的地铁线路图很漂亮,但是并不好用,人们觉得太抽象了,跟现实完全对照不起来,一眼看去找不到重点。此外,站点名沿用街道+数字的方式还蛮好辨认的,只是字体真的太小了。

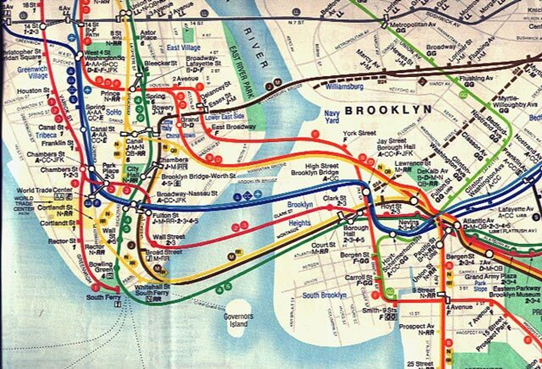

Vignelli设计的地铁线路图是纽约历史上与伦敦最为相似的。然而最成功的还是Michel Hertz 在1979年设计的地铁线路图,一直沿用至今。图中包含了公园,池塘,主要街道和地区名称:

图片来自 interview with Michel Hertz

相同路线的被标注成一条线,而不是一捆

每个停车站点都有停靠车辆明细。比如上图中的红色线,只有一号列车停靠18号、23号和28号大街,而1、2、3号列车都会在14号和34号大街停靠。

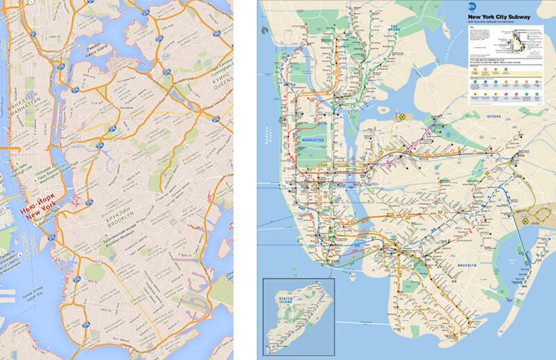

Hertz希望地铁图能够更加贴合地理环境,但他也明白完全“写实”的地图会让地图非常难懂。因此,他为了把所有内容(译者附:地铁线和各种标注)与实际地理结合,把地图做了很大的变形。可以从下图左侧谷歌地图和右侧Hertz地铁线路图的比较中看出一二:

Hertz的地铁线路图并不时髦,但事实证明了它很好用。这是完全为纽约量身定制的设计。

就算地图的设计原则通常都是十分相似的,但由于各个城市需求不一,还是有很多细节上的变化的。

比如通常站点里会有往返两个方向的轨道,有的城市就会通过标注终点站名称来区分不同方向的轨道。

巴塞罗那

因此,终点站对于路线查找就显得至关重要了,它们在地图上也要非常显眼才行。在巴塞罗那,终点站的名称都有与轨道线对应颜色的背景色来强调。

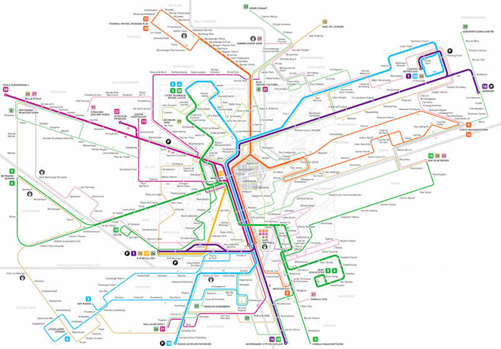

巴黎的地铁图则是用了加粗的字体和圆形图标来强调地铁线的数字。

然而这种强调终点站名称的做法在伦敦不适用,因为他们更喜欢用地理方位(比如“北向的”)。

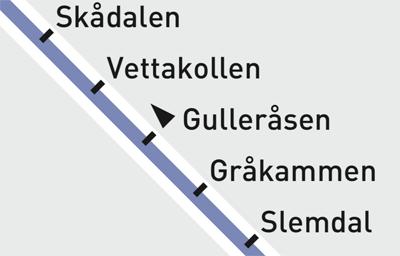

经过Oslo市中心的列车很多,在地图上看到的就是一大捆并行的轨道线。其中一条呈环线并重复经过某些站点:一开始是4号线,到后来变成6号线。地图上用渐变色表示了从4号线到6号线的转变——不是很常见的做法。

Oslo的地铁图还有个有趣的细节:所有经过Gulleråsen站的列车都是单向行驶的,需要在地图上标明方向,这在我们前面讨论过的城市地铁图里是从没出现过的。

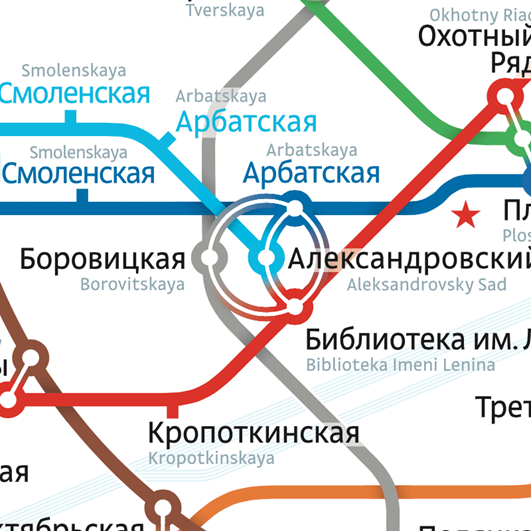

莫斯科这个城市尤其特殊性:历史原因导致同一个站点,在不同的地铁线上有个不同的名称(很变态吧?我也很绝望啊)。此外,莫斯科的地铁图用了俄文和拉丁文两种文字来标注站名。导致了换乘站点名的标注变得棘手,比如下图中的换乘枢纽有四条线经过,需要标注8个名字(译者附:4个名字2种语言):“Biblioteka Imeni Lenina — Aleksandrovsky Sad — Arbatskaya — Borovitskaya”

此处为官方发布地图的部分,高清图请点击这里

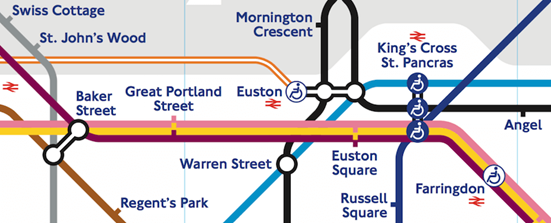

而伦敦6条地铁线交汇的“King’s Cross St. Pancras”换乘站用一个名字就说清楚了。

伦敦地铁图上绝对不会有站点名会遮在地铁线上——地铁线周边一定会有空间留出来。如果要在莫斯科的地铁图上这么做,必须把站点名的字体缩得超级小,而且地铁线路设计也会更复杂。这就是为什么莫斯科的地铁图上,那些会遮住地铁线的站点名称背后要放一个透明的背景色,伦敦的地铁图就完全不需要这样做。

不过伦敦地铁图也有个比莫斯科复杂的地方,那就是灰色“区域”表明了不同的区域的价格——莫斯科不需要这样做是因为他们的地铁价格是统一的。

每个城市和它的交通系统都有其特有的大量细节,导致我们不可能完全搬用死板的图形设计原则。此外,审美也是另一个让地图独一无二的因素。交通图不仅是一个工具,也是一个展现大城市平面设计水准的窗口。

莫斯科地铁图的主要特斯是环形线,它不符合Beck的设计语言,但对于莫斯科至关重要。

这不是莫斯科:

这才是:

伦敦也有一条线命名“圆”(Circle),但在图上从未画成圆形过。直至今日,它连一个闭环都说不上。

这些环线是地铁图的主要元素,也是大多数人对于地铁图的整体印象。

不过一些小细节也会影响人们对于地铁图的认知。伦敦地铁图上的换乘站点外圈的黑色描边要比黑色的轨道线(译者附:Northern)要细很多,换乘点之间长条的宽度与黑边相当。停靠站台由一个向轨道线延伸2/3宽度小方块表示,站点名用蓝色的New Johnston字体标注:

而在莫斯科,换乘点用所在轨道线颜色的粗线圈表示。换乘站点之间的长条宽度要比圆形外圈细很多,并用渐变色连接两个不同颜色的换乘站点。有些换乘点是环形的,站点用与轨道线等宽的线条描边,并用黑色的Moscow Sans字体标注站点名称:

看下图中的地铁图:

很明显这图是伦敦的,因为它遵循了伦敦交通图的设计准则:环形,站点标记,强调的文字。

当我们看到米色背景和独特配色的地铁线,实心填色的站点标注,以及换乘点的特殊标记,立即就能认出下面这张图是属于巴黎地铁线路图:

Jug Cerović设计的卢森堡地铁线路图用了罕见的18个角度的网格。只要你看一眼就能认出它来:

俄罗斯的 车里雅宾斯克地铁图用了3D效果来强调终点站:

为什么这些地图设计的这样五花八门的?主要是因为我们想要这些地图与众不同。

一张好的交通图除了能够指路,告诉人们“我该怎么去那儿”,还是一个城市对外的窗口,因为城市中的所有人都会使用它,作为城市形象的一部分,好的设计能够让交通图在很多其他方面影响这个城市。

莫斯科地铁的圆形设计激发了很多设计师的想象力,去创造更多漂亮的导视系统。

图中圆形的地铁图遍布整个纽约,甚至为人行道边上那些城市地图定制了特别版的文字,把字母“i”顶上的点换成了圆点(在经典的Helvetica字体中,i的顶上的点是矩形):

伦敦的地铁线路图创造了一种交通系统相关的平面设计语言

这种设计语言非常具有标志性,你能买到各种与之相关的纪念品:T恤、雨伞、浴帘等等。这些设计不仅传播到地铁之外,还传播到了世界各地,各种地图都沿用了这种设计风格:

好的平面设计能够让交通系统更有吸引力,让人们更愿意使用公共交通而不是开私家车。也能鼓励人们多出门与他人交往互动。那些做小本生意的摊贩们也有了生存之地,让这个城市更加宜居。