设计进阶-B端产品需要好看?

上海/产品设计师/1年前/1150浏览

版权

设计进阶-B端产品需要好看?

HI,我是腊八周,一个在B端行业N年的产品设计师,接触过N多的B端系统,也随着市场风格变动优化过N多次的产品。在这个过程中我发现之前对B端很多固有印象其实都是模棱两可的,本文就从以下几个角度展开和大家讨论一下B端产品的一些不太一样的想法。

(本文为个人思考观点,为避免一些初级设计师道心蒙尘,建议不要观看此篇内容,本文图片来源于网络,不做商用)

这是本篇的第一个论点:美即适用的正反面

首先我们先聊一聊什么叫“美”?这个东西简直抽象的可怕,我们先看一下百度对这一名词的解析:

好,虽然有一大堆的解释,但总之是好像说了又好像没说,没有一个明确的答案。

那么我们假设一下“当美成为一种常态之后,那么丑算不算一种另类的美”

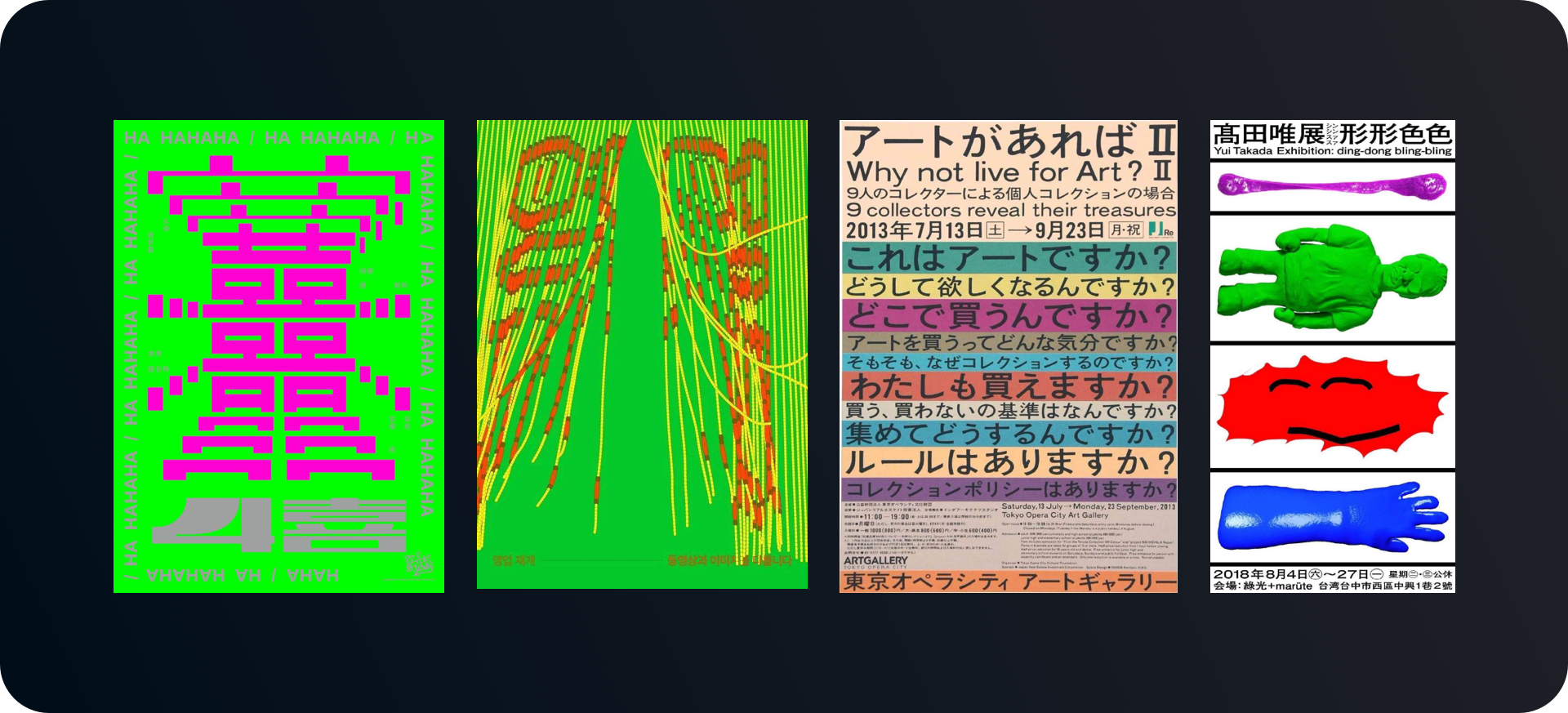

还记得前段时间设计圈风靡的“新丑风”吗?(不了解的可以百度一下)

当美成为一种单一属性之后,那么对立和反差的另一面就会应运而生,这个算美吗?先别喷,我知道有很多人会不喜欢这个风格,但是“人”是不同的。审美差异化的不同,个性化的极致怎么不算美呢...

所以我们得出一个结论:美是不被定义的,只是受众群体多与少的区别。

那么市面上对“美”的普遍定义是从何而来的呢?

答案是:从众的。

大家对美的理解源于从小受到的教育和认知,教育体系告诉我们哪些东西是美的,哪些东西是丑的。这也解释了为什么中西审美有着巨大的差异,红色在中国代表喜庆,在国外一些地区则代表邪恶,都是源自于认知的不同。

OK,前面我们梳理了一下对于“美”的定义,不算准确的一个标准答案就是:符合自身所受教育群体的大众普遍可接受就是美。

回到我们的主题,B端产品需要需要好看?

或者说,需不需要“美”,关于视觉对于B端产品的影响我列举了以下几个维度和几种情况

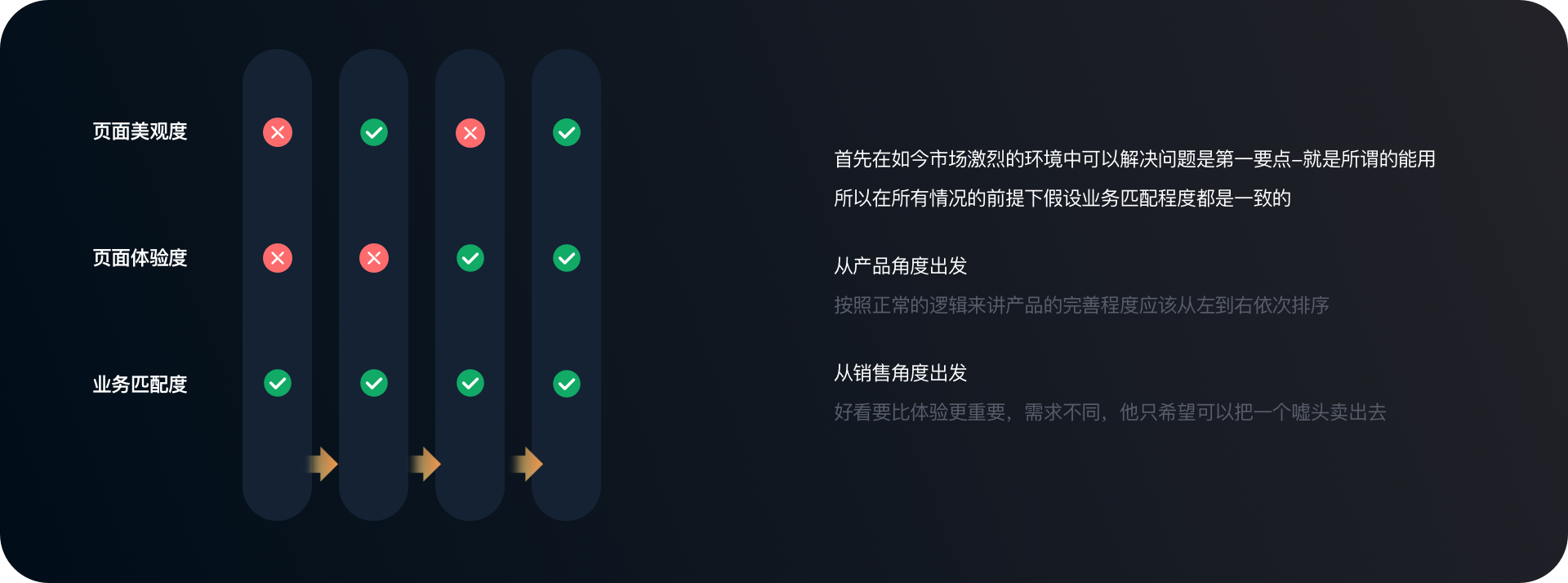

企业中不同角色对于产品的需求点是不一样的,这其实也和公司的盈利性质有关。

比如你们公司是靠开发企业服务定制化赚钱的,合同按期来签,那么产品就拥有了生命周期,客户也会更关注于产品体验。反之你们公司是靠卖软件功能版权来赚钱的,那么产品就是一锤子买卖,反而视觉效果要比体验更重要,反正卖出去也没有后续维护了。

体验内容我们在第二部分内容去详细的讨论,我们现在先关注到视觉这个点上,视觉重要吗?我个人其实觉得是重要的,一个好看的产品和一个一般的产品放在一起,好看的显然更有说服力。

但是好看到什么程度呢?

这是个需要思考的问题,不妨我们借鉴一下C端对于好看这一名词所理解的进化史。

ios本来想放一个知名APP的不同年代界面风格进化历程的,可惜太久远的没找到。不过大家懂的都懂,从早前的基础3D-2.5D-拟物3D-轻量扁平-虚拟真实(也是3D)。

好,这是大众所能普遍接受的风格进化历程,那么问题来了,想更好看一点或者再往后走呢?

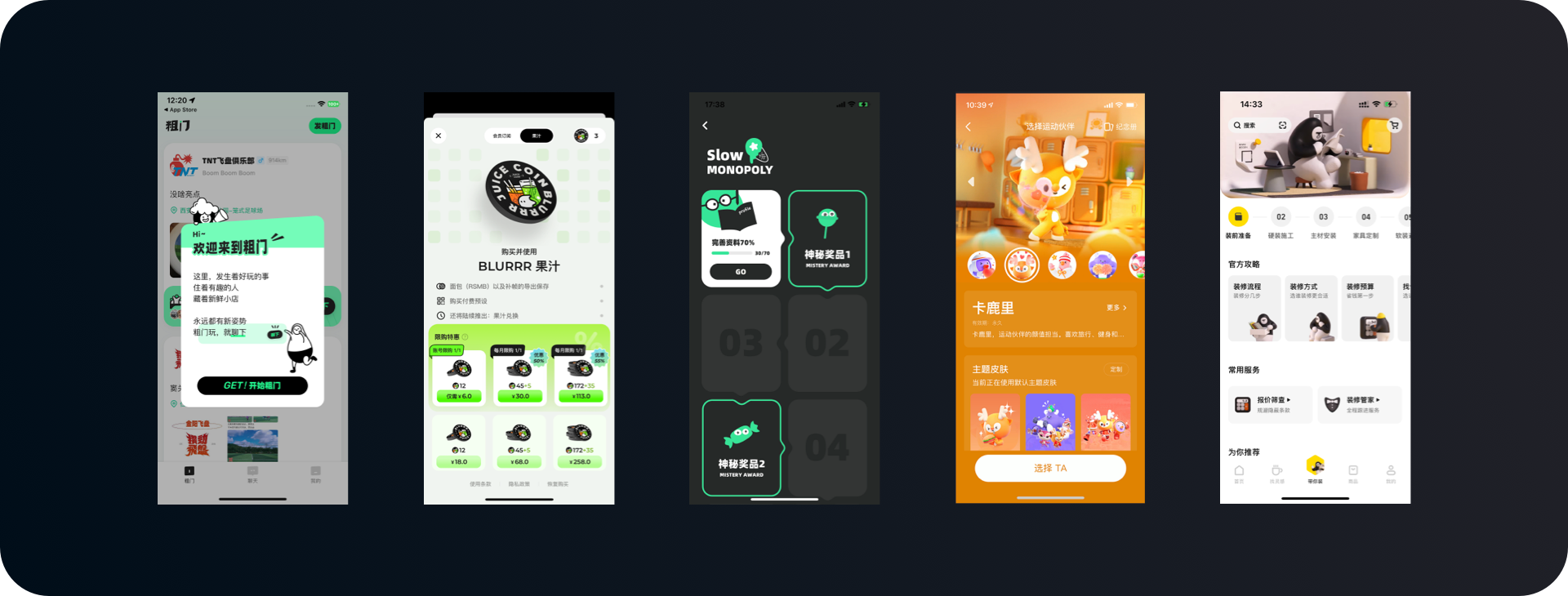

个人觉得从设计的角度来讲是“个性化”,不断的偏向某一人群/群体的喜好,让该受众群体更满意、更开心、更有识别性。你心中有没有这类型的APP呢?我常用的有几款,在下面列举一下

有没有发现一个有趣的点,在达到大众审美的一个临界点后,要想再视觉上进行提升就难免开始限制人群、定位品牌意识...

就比如Keep,作为资深用户就能明显感觉的到在它一次次的版本升级中在慢慢的精细化人群,比如推出的吉祥物形象,以及一些快捷操作,对于新手/年龄群体明显都是有着门槛的。

好,目前了解到视觉的升级是有临界点的,超出这个临界点就难免向品牌化、人群化的方向发展。

那么B端产品的视觉效果需不需要个性化和品牌化呢?

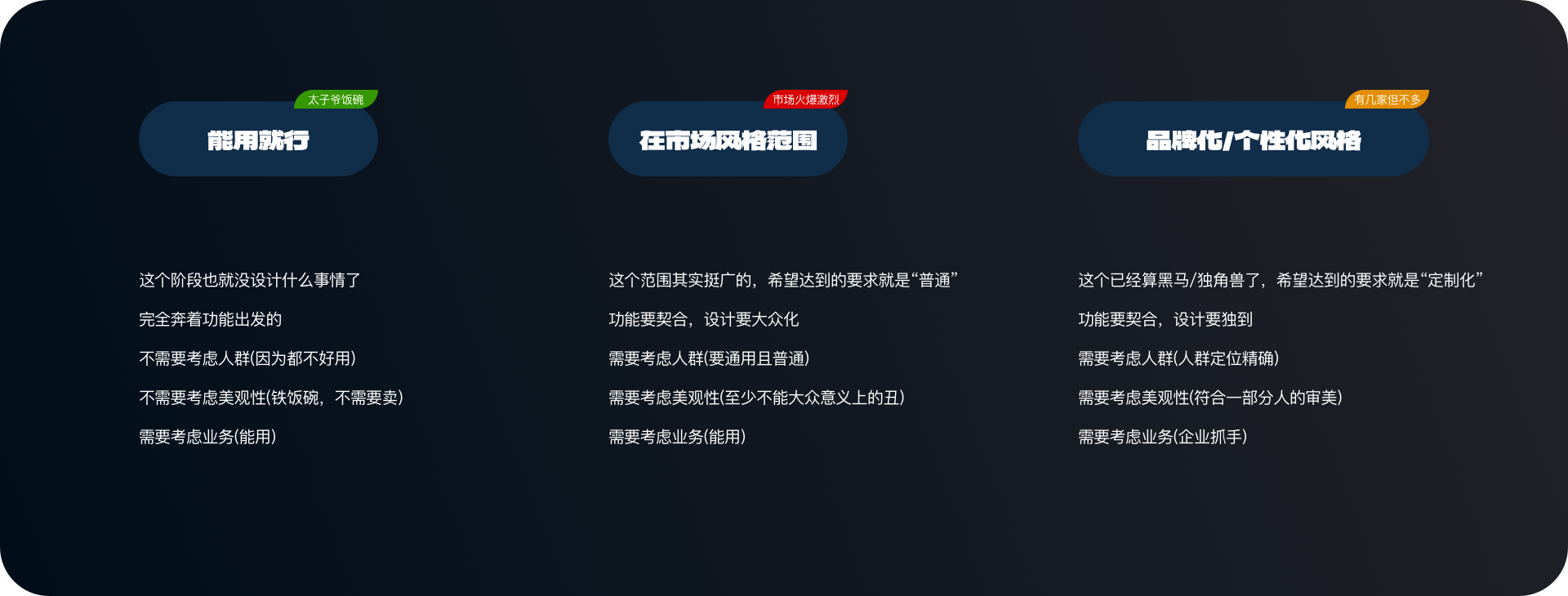

答案是看情况~市面上的B端产品大致可以分为这几种

读者肯定一眼就看出来了,从左到右,应该是右边的最🐮🍺才对吧。这里点个赞,真棒,天生就是当美工的材料👍

细细一想其实就知道了,“能用就行”阶段的多半业务或其他价值很高,具有不可替代性,所以不要求视觉也会有人用,独家垄断你没得选。“品牌化/个性化风格”阶段的多半已经有具体的赛道和业务方向了,所以为了增加竞争力才会更聚焦人群,有品牌化和个性化的意识。那么剩下的“在市场风格范围”就一定不好吗?NO,这里是行业和人群最多的地方,有些因为没达到精准定位人群做独角兽的阶段,所以暂时在这里观察市场。有些受众群体就是大众化的。而有些则是从更低的维度(能用就行)晋升上来的。

大致的发展路径讲完了,我只是很粗暴的把它分为三个阶段,但如果细分的话那就太多了,就和上面提到的Keep的版本升级一样,每次都会更聚焦一点,也许很小,也许很大,但总之在品牌化的路上越走越远。

但同样的反向操作也在这里,其实聚焦群体是变得更“专业”,而有些公司则会为了扩大市场而进行“专业降级”。而升级或者降级都取决于公司的业务方向和决策。

需要注意的点是饭要一口一口的吃,人群定位没那么简单,步子大了容易扯着*,每一次小小的个性化实验都是对用户的一种试探,我想这也是为什么那么多家公司都选择在“市场风格范围”这个大池子里呆着的原因吧。那么问题来了,你负责的产品目前在哪个阶段呢?

目前我们大致思考了一下视觉上“美”对于B端产品的重要性,接下来就是组件与体验的小结,感兴趣的请继续往下。

B端产品讲究一个“降本增效”,这是老生常谈的话题。降低成本,即在企业运营过程中,减少一切可以减少的浪费,这一点可以参考精益开发流程。对于精益原则来讲,长时间无效的会议是浪费,繁琐且无法达成一致的沟通过程是浪费,冗余的组织架构也是浪费,但凡是降低企业效率和产出的事情都可以理解为浪费。

但是企业实际运营过程中,以上的浪费,恰好就是各家的常态,因此所谓的降低成本,也是企业客户们希望可以通过一些神奇的协同软件,来降低沟通成本、人力、时间及资源成本,从而减少企业内耗。

这些和体验/组件有什么关系呢?我们先来思考一个问题,假设一个B端公司的“设计系统”(这里指代的是企业级别的设计系统)包含多个不同行业的产品,这些行业人群对于软件的使用和业务的要求都不同,这就导致每条业务线的产品都有其自己的一种操作风格。那么设计师该如何兼容开发的工作量和产品的体验度呢?

就像我们前期讨论的,B端产品需不需要好看一样,设计系统可以统筹性的统一企业平台的使用规则和体验等相关内容,但旗下产品的体验真的会很好吗?个人觉得不见得,之前有幸在某新能源行业大厂做过一段时间的设计工作(螺丝刀职业),也在不同的业务线之间跳了几遍,不同的业务类型产品之间有着巨大的鸿沟,比如:管理类型的人员,说实话让他们拿这个用来工作真的很少,都是年度做统计报表PPT的时候好截图一点;再比如EHR类型的平台,更接近于普通人的诉求,和C端挂钩也没关系;在接下来就是业务属性特别强的财务类型、云服务、物流、供应链等,这些平台涉及密集数据、超长表单、多轮次跳转、组合型界面等等千奇百怪的业务诉求,而且是作为一种行业普遍认知性操作存在的。而这些诉求都脱胎于人员真实的工作内容,说实话,这些业务型的内容和设计系统的一致性放在一起,就像一个笑话。

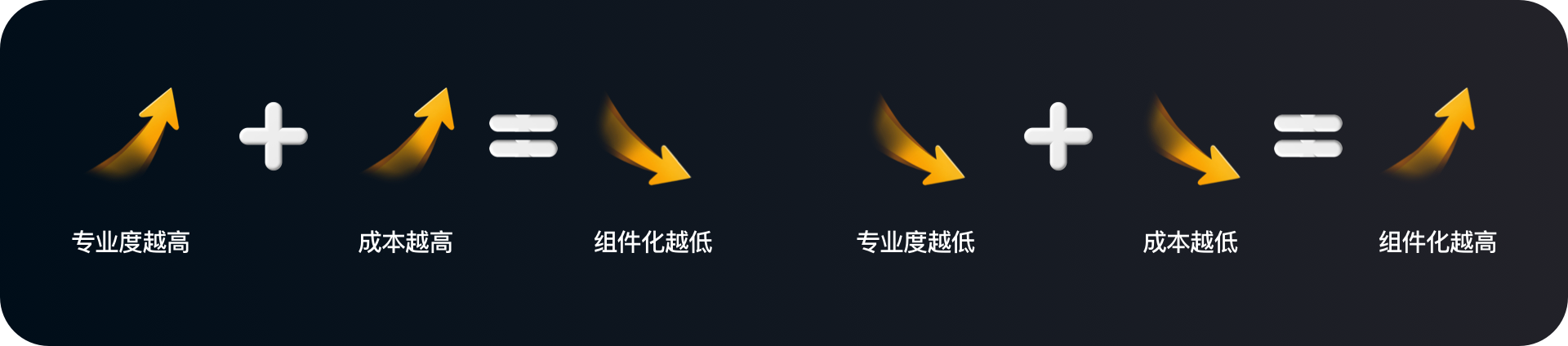

后面我就开始想,实现组件化,可以减轻设计团队/开发团队的工作量,把一些重复性的组件进行封装,组件库建立,但单行业这些东西对于一些普通人可以接触的诉求有着较大的包容性。这也是衡量一个企业的业务占比得出的结论,一个企业如果对业务和人群没那么专业,常规的体验覆盖率可以达到80%。但如果一个企业属于专业度较高的行业,那么体验覆盖率就会直线下降。转而是来自更多的“定制化开发”内容。

然后就有一个有趣的结论:

专业度越高,组件化越难,成本越高,专业度越低,组件化越简单,人员成本越低。

给自己一个合理的解释就是:行业壁垒有的时候真的很高。

一些通识性的操作都局限在B/C端都可用的的地方,然而再往上走几步就很快触摸到了壁垒。但有些时候想想组件化的价值是为了节约成本。体验的价值是为了留住客户。两种东西本来就是冲突的,为了追求体验的效果难免会做追求个性化的一些操作和方式。而组件化的过程又会无形中扼杀用户的体验。追求真的是不同...

不过这也应该和企业的诉求有关吧,就像B端的体验永远无法赶超C端。

C端产品是可以直接产生消费行为为企业买单的,所以产品好、体验好、留存多,相对应的消费也就多,C端企业也更愿为体验下功夫。而B端产品并不会因为某个功能点地方体验好而直接产生收益,所以重要性排在业务/功能契合度的后面。只有在企业之间间通用功能烂大街的时候,大家才会抓住体验这个东西做文章。

好,那么总结一下,在B端产品中体验和组件化的关系。体验和组件化并不兼容,大多的做法只能做到体验的大众化+基础组件化。更深层次的业务功能无法组件化且操作模式极有可能具有个性化的特征。这就是综合性的一种方式,也是大多数企业选择的解决方式:基础组件库+业务组件库。

那么问题来了,你是如何平衡组件和体验的呢?

B端产品也会有个性化和大众化吗?B端不都是一个样子的吗?

答案是有的,且这几年越来越多了。

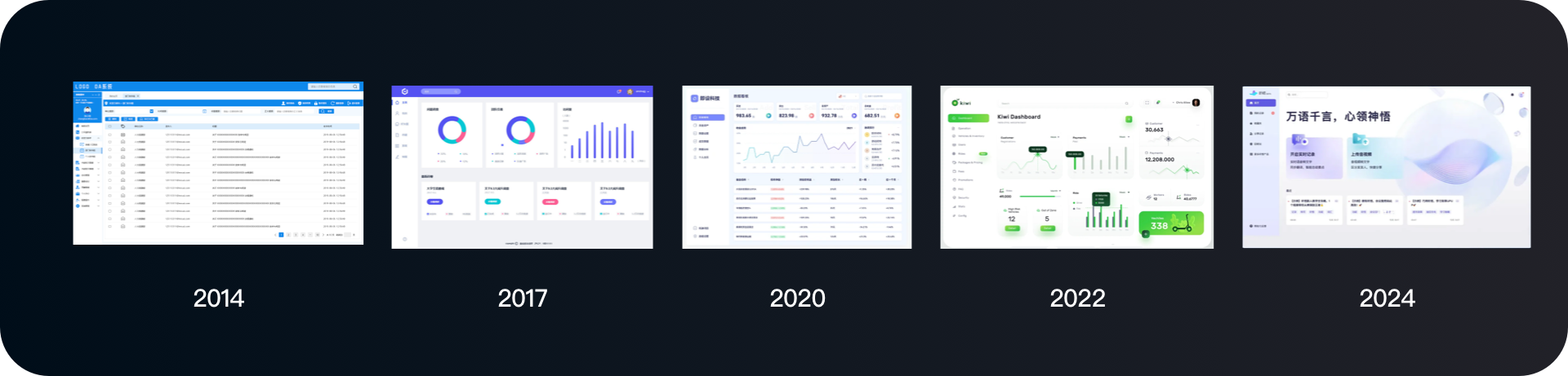

大家可能有点疑惑,啊?B端不都是一个样子的吗?但事实真的是这样吗?来看看这几年B端产品界面的进化历程。

这是近十年间的风格进化的一个过程,大家可以对标一下自己的产品目前在哪个阶段,没有好坏之说,只是一种设计的趋势。大家可以看到在2014-2020之间样式方面在不断的进行美化,一方面是C端设计师进入了B端行业,一些审美和设计方法渐渐进行了行业的覆盖,随着时间推移,在一些不是独角兽的企业产品中为了增强体验和竞争力,产品的界面越来越C化(插一个有趣的点就是当年所谓的圆角直角之争)。

而到了2022年一些企业的产品已经逐渐向品牌化的方向进行发展了(大家近几年有没有这种感觉,在五六年之前B端行业的产品大多都是蓝色为主题色的,而到这几年可谓是百家争艳,色彩缤纷,各种颜色的都有)一些品牌性的元素开始在产品中进行覆盖,logo、图标、插画、颜色都进行了品牌化的转化。

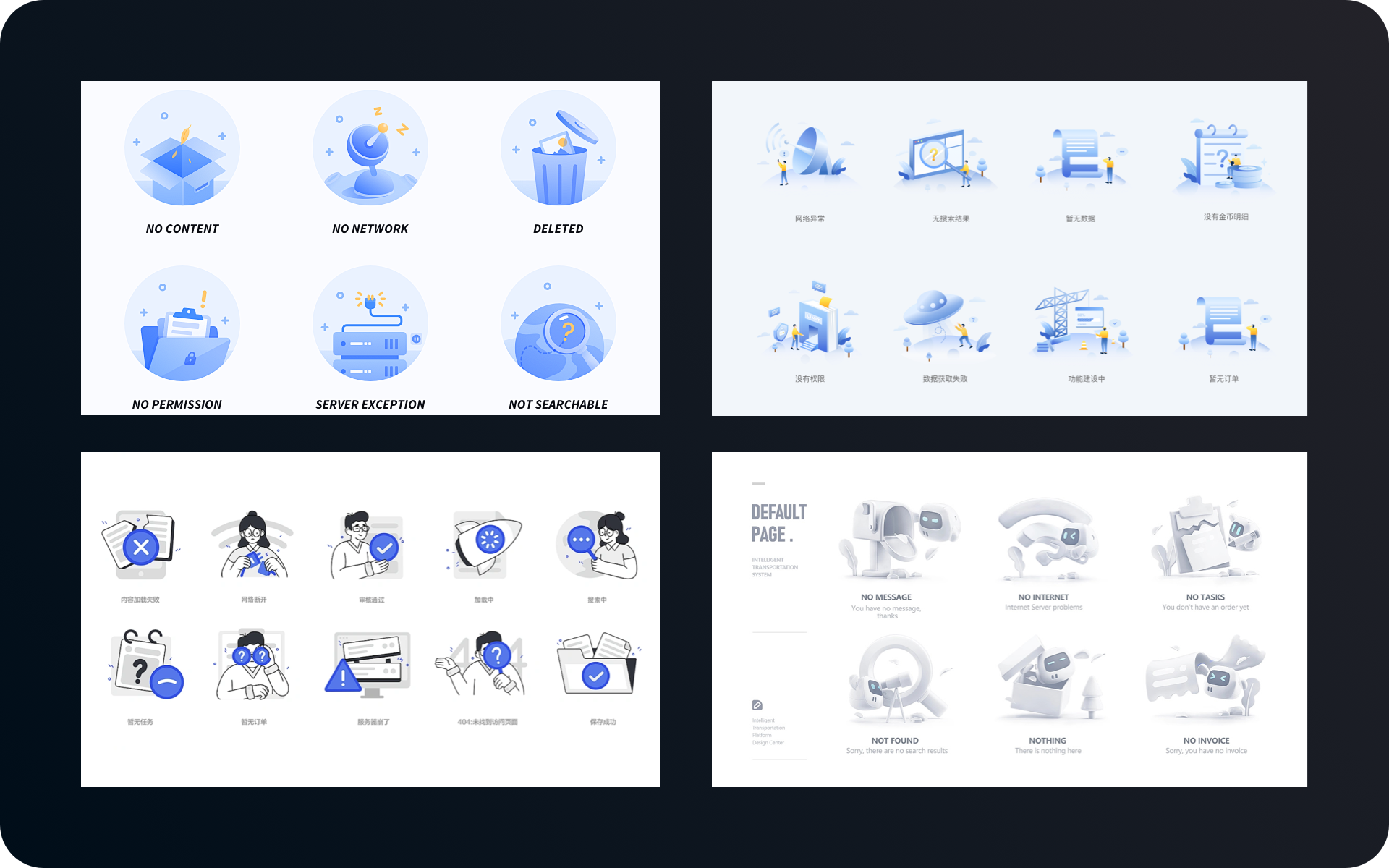

上图举了一个插画的例子,懂的都懂哈。不光是风格的变动,在内容表达上,也从最先的“普遍可用”到“个性化”。那么,所有的产品最后都会走上个性化的这条路吗?小周觉得是这样,至少在一个产品迭代的过程中,如果想继续让产品往上走,那么是不可避免的。当然,至于走不走这关乎于企业的选择。

就像市场上有两种类型的企业产品,这两种类型的产品与公司策略和经营方式密不可分。

第一种,称之为“开放式产品”这类产品在市场中开放,属于企业自主研发产品。其他公司通过付费等形式使用一部分/完整的产品功能。类似于我们设计师常的"mastergo"“pixso”"蓝湖"等协同工具。

这类产品拥有着品牌化的基础,它的竞争对手来源于同行业的同类型产品。从体验/视觉角度看,增强体验和品牌辨识度无疑是必经之路,在同种产品繁多且功能都差不多的时候,谁更懂用户谁就能获得更多的利益,谁的品牌效应更好,就能获得更高的知名度和市场。

第二种属于“定制化产品”,属于行业功能型产品,通过企业之间签订开发合同,把自己的一套解决方案实施到客户的系统中。这种的多半打着自主研发产品的旗号。

但这种的产品往往不能完成品牌化的转变,甚至会故意降级变得更普通。原因在于品牌化会和市场的标准风格产生差异,而“定制化开发”是这类企业的收益基础。用较少的成本满足客户的要求是企业获利的目标。品牌化只会增加企业的成本,因为最后都会改成客户统一的风格,而大众化就成为了一个不错的选择。既不会和市场进行脱离,又是行业标准化的产品,大概率开发改动成本不会很大。

这就是个性化定制化产品的区分,因为企业的策略不同,一个产品的个性化也会受影响。不妨转过头来看看自己负责的产品属于哪种类型?是否要走上个性化这条路。

结语:近年来一些好看的B端产品也在不断问世,虽然品牌化还没有达到如C端一般的“肆意妄为”但隐隐已经在带动这个市场的审美和氛围了。有种预感,在不久的将来可能也就没B端设计师和C端设计师的区别了。除去关于业务理解的深与浅,最后我们服务的企业人员毕竟也属于日常生活的普通人。

以上观点为个人观点,欢迎大家和我讨论,一起交流共同进步!!!

6

Report

声明

25

Share

相关推荐

in to comment

Add emoji

喜欢TA的作品吗?喜欢就快来夸夸TA吧!

You may like

相关收藏夹

Log in

6Log in and synchronize recommended records

25Log in and add to My Favorites

评论Log in and comment your thoughts

分享Share