驳“现代设计与社会主义的恩怨”

看到一篇酷友的文章“现代设计与社会主义的恩怨”,但并不同意他的分析,特此新写一篇文章,来辩论一下。

很多酷友表示无法看懂我在说什么,我个人理解这首先是因为我的语言能力有限,其次是我所阐述的内溶需要了解的知识范围太广,不了解19世纪中后期到20世纪中叶欧洲乃至整个西方的社会发展史,工业化与现代设计的起源,确实不太能理解文章中提到的很多论点。

个人阐明一下,我没有打官腔的意思,更谈不上要堆积学术名词,在回复问题里我已经说社会问题很复杂,不是很简短就能阐述明白,很多都要求丰富的知识积累,就是对知识结构有较高的要求才能理解(如典故,得先知晓),比如现代设计与工业化的关系这个论题就是如此。因为现代设计是工业化(准确说是第二次工业革命时代)开端的。如果不能了解当时的工业化都带来了怎样的深刻社会变革,就无法理解现代设计为什么会产生,在世界得到广泛的应用,以上表述绝不是官腔和学术名词,而是必要的定语。我质疑原文是把现代设计与社会主义作为恩怨关系来描述,纵然会吸引读者,但是是一种不全面甚至偏颇的引导。根据我对那个时代的了解,事实并非如原文所说的那样现代设计与当时的集权社会严重对立。还有现代设计的精髓“少则多”是不是现代设计唯一的特征?为什么会形成这个概念?我根据自己掌握的知识判断,还是因为工业化带来了广泛的材质(材料)变化,比如建筑领域的钢筋混凝土预制件(符合标准化大批量生产的),大面积玻璃构件的装配。这些素材的应用就是适合更简洁的建筑造型,从而影响了人们在审美上的变化,当然这从设计先锋领域的设计师和工程师们开始。当今社会随着信息技术革命开始又再次变化,3D打印机的到来等等让私人订制产品迎来了新的契机,那么早已过去的现代设计浪潮,能否继续发挥作用?个人需求差异化是否颠覆大规模工业化标准化产品的生产?这些也是值得我们思考的。中国的情况很特殊,几乎是几次工业革命的变化被压缩在这几十年完成的,思考“少则多”对于我们的影响上,尤其是设计师,我个人希望能开拓更广的视角来审视,不能仅仅局限在为了追求设计感觉,为了设计而设计。

http://img.zcool.cn/community/02d12f556d69eb0000016b62ed3a9f.jpg

驳“现代设计与社会主义的恩怨”

哥们,你这篇文章的肤浅在于对现代人类社会的理解过于于表面。首先,你得先了解不论古今(以农业时代为限定)人类就走上了一条反自然的技术文明之路,就设计而言,这也是反自然的,但这不证明反自然就是错的。因为人类建立起组织之后,就开始系统的反自然进化,而开始人为主动干预来为自己的生存提供保障了。而进入科学社会后(工业革命开始之后的世纪),不断衍生社会发展理论,因为西方国家率先工业化,相对应,各种社会理论实践也都先发在他们的地域,但他们首先是工业国才有这个基础,其次各位重要的是地缘政治和事件发展脉络不同轨,德国统一晚,俾斯麦时期才由普鲁士发展进入快速工业化时期,俄国到苏联在开始也是相对边缘化的,基础落后,他们比西欧(尤其是英美法比)先天不足,进入工业化阶段时,在世界消费市场上的产品占有额都低,对于工业资本而言就是找出路,这也促使两国知识分子,艺术家寻求与古典主义传统做出分离,更切合现代化,工业时代就是标准化,工业产品才能以更符合成本控制的方式获得市场竞争的优势。(这都是一战之前的发展脉络,包豪斯与俄国构成主义都和此有关)。

还有,中国普通人深受教条主义政治教育的影响分不清社会主义,共产主义,资本主义与集权主义的区别。当代欧洲多数国家,尤其是西欧实质都是第二共产国际的遗存,就是非典型资本主义(美国是典型资本主义-垄断资本主义,大财团精英共和制的集权),更接近社会主义,强调自由民主,社会各阶层的共和,社会阶层扁平化(虽然做不到),德,苏两国在二战前走向集权主义,实质是把第二国际推翻(苏联成立第三国际),因为这两个国家的统治层都不堪二流,被一流工业国压制(德国殖民地丧失,缺少海外市场,俄国当时工业基础相对落后,农业基础也薄弱,扩张得到的领土人口区域更加落后),所以大力扩充政府资源控制力,集中资源办大事的诉求有着深刻的社会基础,在德国就得到了容克贵族资本势力的支持,苏联则继承了沙俄的扩张性,都谋求迅速改变自己国家的发展状态,越是疯狂的人越能蛊惑国家民众全力投入到社会快速发展的轨道上(不同意见者当然就要被迫害了),但这些人不是所谓暴发户,而是必须树立自己在国家中的绝对权威才能有效调动资源,这必然和古典主义相契合,权威化(甚至神权化自己的社会形象),显然之前国内因资本主义发展积累起来的各种现代主义意识(思想、文化,艺术,设计等等)是冲突的,所以必须抵制,消灭。但包豪斯产生的各种设计思想本身并非不适用于集权主义政府,其实恰恰是非常适合的,和当时工业标准化快速生产有着密切联系,但他产生的学术土壤,自由讨论的气氛不能被当局接受。所以很多文化精英离开了德国,这包括格罗庇乌兹,密斯凡德罗等等,可是德国依然保留了大批现代设计精髓(大众汽车原型也是元首时期干的),苏联后来在军工领域的设计上也是成绩非凡,只不过这两国在集权时期的公共建设上都排斥,无视小群体,个性化的概念,强调大群体性,国家统一意志,弱化个人意志,间接也扼制了群体中大多数人的个人创造性。所以,这两个国家在当时,其设计所服务的对象与社会主义本身联系不大,而是为政权实施有效统治管理密切相关,当然和意识形态的联系也只是表面的,实际还是为了上层贯彻下来的国家意志能得到具体的体现。

设计师做设计的直接目的是为产品(也有些是作品)而作为,产品的目的却是有很多区分的,对于市场而言,是为满足消费而设计(市场也要细分各种消费层,还有地域,季节属性等等),对于资本势力而言,目的只要让自己可以赚取越来越多的钱,积累越多的资本就是OK的,对于政治集团(现代社会基本不存在一人说了算的政权,即使朝鲜也是一撮人搞得密室政治)而言,怎样利用和资本势力合作攫取最大的社会财富(乃至全球的财富)才是最高级的,基于此,典型资本主义国家政治精英对设计层面是不会主动干预的,但不要以为这就是彻底的撒手不管,因为资本势力会去为了获取更多社会资源,通过对产品控制来满足政治精英阶层的切实需求。苏德在当时用集权体制暂时替代了资本势力(其实是自己成长为国家内部最大的资本势力),直接把控所有社会资源,他们直接提出自己的产品需求,并以自己的审美作为大众审美的唯一标准,这更有利于他们权威性的表达。作为当时的国家形象化工程都要体现出权威意志的矗立,压迫感是必须存在的,这是政治目的,但并非全部。因为受到主流媒体(西方媒体一样是)渲染太多,都以为苏德两国当时都是那样的设计表现形式,其实不然,作为国家统一市场(非自由经济),标准化,简介的设计带给产品的普遍性才是高效的,所以这两个国家的大部分技术产品,厂房工矿建筑,新建社区都是以简洁,标准化为主(参考国内大城市50年代援建的苏联专家楼)。

还有,现代设计(这里指的是20世纪前半期)已经过去,二战结束后,尤其是冷战结束后,世界各地的二元化社会更加明朗,精英设计师更多服务的对象也不是当年那些以为更多普通人得到基本生活保障的目的而作为。要么是沃尔玛化的货架产品,世界工厂的山寨低成本化保障着越来越多的中产阶级生活品质,要么就是高端奢侈品不计成本的引领着审美潮流(越优秀的设计师-逐步贵族化,引导时尚前沿的设计机构或个人,越来越背离大众化和普世),只有极少数还抱有世界大同理想的设计师做一些边缘化的给第三世界穷人做的可重复利用产品设计。但是现实世界更加纷乱,整体二元对立的矛盾越来越突出,一部分还抱有为大众服务意识的设计师的理想基本抵不过资本全球化的影响,大多人还是要被纳入到这个被资本掌控的世界里沉沦的。

______________________________________________________________________________________________

我对原文章作者的回复,又重新做了一次阐释。以下是原作者回复

苏杭SH 17小时前:

小弟真服气你了,绕这么大弯都不知道你在讲什么,我就回答你几点吧。 1.对于大多数没接触过哲学的人,咱们就别和人家讲形而上学,形而下学了,都是设论套设论,群众们不会在这个问题上费脑子的 2.我讲的是设计历史的一个点,没打算把问题弄你这么复杂... 3.建议这位酷友可以提高下语言表达能力,用个故事或者线把内容穿起来,也让各位看官能看清楚... 4.设计是决绝问题,哥们,我也真对不住了,你留言我没看完,太凌乱了,我还没领教自己为啥肤浅,就已经看晕了,一个问题带来u个问题

以下是我的回复:

好吧,我表述的过于概念化,那我就是按照你说的四点回复一下,1:我并没有阐述哲学问题,更不是讲形而上或形而下,也并无刻意去套设论,至于群众们费不费脑?我本来是评论你的文章,没有更多考虑其他人。

2,也是我最不能苟同你观点的地方,若你只谈设计历史,我也不必长篇大论,恰恰是因为你把现代设计与政治意识形态挂钩,推论出一个貌似合理自洽的解释,我才来费点口舌争论一下。这样讨论的前提首先是:社会问题极其复杂,丝毫不简单,大多数普通群众无法根据自己的常识判断政治(更何况还跨界把设计与其联系在一起)但大众传播上往往为适应民众的普遍接受力,长久以来就以黑白二元论来表述(就是设定一个标准即什么是好,什么是坏),最后得出脸谱化的结论,这样做的好处是省的一般人费脑子,也不再需要独立思考,顺便利于教化(洗脑呗),无论古今中外,即使当代,西方媒体和非西方媒体(比如我国)在大众传媒领域都是如此,但这不适合作为学术来搞研究,遗憾的是大众传播领域早已渗透太深,早让各国的学术理论界充斥着意识形态烙印。你这篇文章在讨论现代设计与所谓共产主义之间的矛盾时也同样运用过于脸谱化的政治论调来推论他们之间的关系。

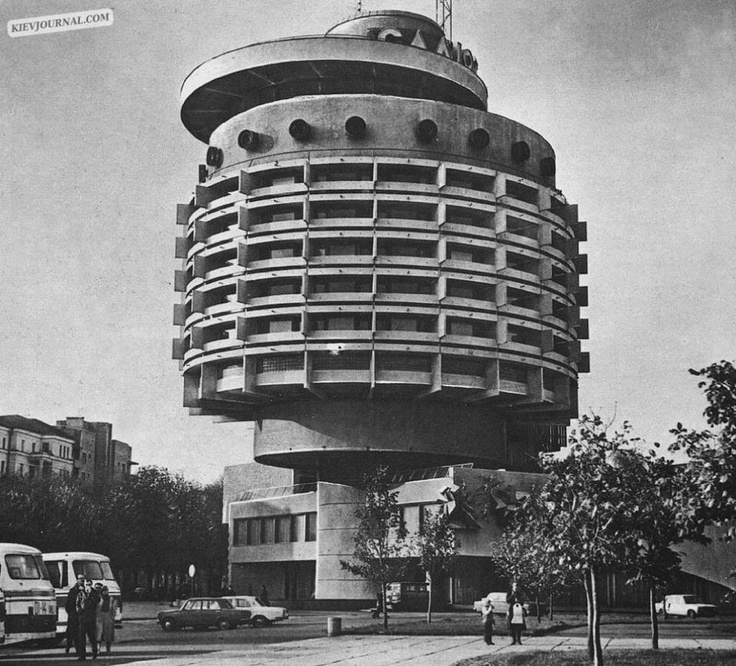

3,我承认我的语言表达能力有限,我也不善于讲故事,我只能直白的告诉你,你文章里所阐述的现代设计不是你得出的结论那样被苏、德两国扼杀掉,尤其是在苏联,现代设计在国家基础建设上得到了广泛的应用,并产生了巨大的社会进步(对人口占据大多数的劳工阶层而言),那种标准化,低成本的设计理念造就了庞大的社会主义生活新秩序,改善了多数人的生存状态,也在相当意义上实现了现代设计先驱们对于让工业化造福大多数人的宏伟愿望(有相当多的社会发展实际资料都能论证这一点)。

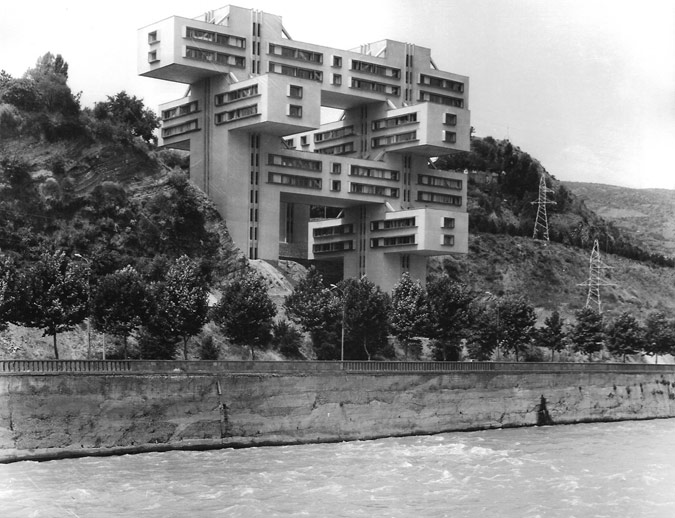

以上都是苏联时代建设的受到现代主义影响的建筑

北京798艺术区留下的工业建筑遗迹,典型的包豪斯风格,是50年代民主德国工程师(社会主义东德)援建设计的厂房

现代主义设计理念强调的就是适用于大工业化生产的标准化和通用化,尽可能降低生产成本,扩大规模,让更多的人分享到现代生活带来的便利。

但凡事物发展必然有多重性,好处,坏处都存在,这也是你文章里缺少辩证看待问题的地方,我之前的表述里就分层面重点阐述了此问题,为了动员最大的社会资源去实现国家现代化,工业化(尤其是对后进国家而言),走向集权是最方便的捷径,苏、德皆如此,一个新的统治阶层诞生后去替代之前统治者或重新树立自己的社会政治地位时,无法超越人类本身自私的障碍,为了政权合法性,就无限神话自己的权威性,所以他们寻求古典时期雄伟的规划和建筑形式是必然(统一社会基层的意志就是国家发展帝国化,甚至走向法西斯化)。这又与为大多数人创造现代生活方式所违背,一边干着社会化大生产,一边不断加强神化自己的权威性,这种矛盾最终会导致帝国的崩溃,事实也是如此。

莫斯科大学就是现代建筑材料,标准与古典俄罗斯时期拜占庭建筑形式的结合。

图为莫斯科红场建筑群 实际上苏联蛋糕台式的建筑不是仅仅表面上的复古,还有继承自己历史传统的意义,俄罗斯的历史是受到东正教和拜占庭的影响,统治者强化民众的俄罗斯民族主义认同,加强自己的权威性的考虑。

4,设计是不是决绝问题,人和人的理解是不同的,站在设计师的立场,我也认同设计是专业领域的问题,设计师有为理想的坚持。但是站在整个社会角度,设计只是各种因素的一部分,尤其是当现代设计运动早已过去的当代,设计师作为一个社会专业领域角色或阶层,也早就分化,为不同的利益团体服务而已。