服务设计:新标准下的生产信息化体验设计

本文主要回顾在数字化工厂中,面对多端多角色的异步协同体验需求,设计师如何通过服务设计思维,解决多个利益相关者痛点。

概述

工业4.0是正在发生中的新工业革命,面临着一系列的变化和挑战。“智能化”是未来制造技术发展的必然趋势,智能制造是其核心。对于传统工厂来说,资源的浪费和各层面的管理困难是成本增加的主要因素。数字化的管理已成为未来工厂发展的必然趋势。

面对传统制造企业的数字化重构,设计师最大的难点除了所有B端行业都存在的难以真正接触用户以外,还面临对行业标准了解的缺失以及对其内部流程不熟悉的问题。同时,众多的利益关联角色,也让设计师在构建整个服务框架时容易反复迷失方向。

本文主要回顾在数字化工厂领域中,面对多端多角色的异步协同体验需求,设计师如何通过服务设计思维,解决多个利益相关者痛点,助力行业升级创新,实现现代化的精益生产效率目标。

01 Discover—解读行业,探索问题

1.1行业背景

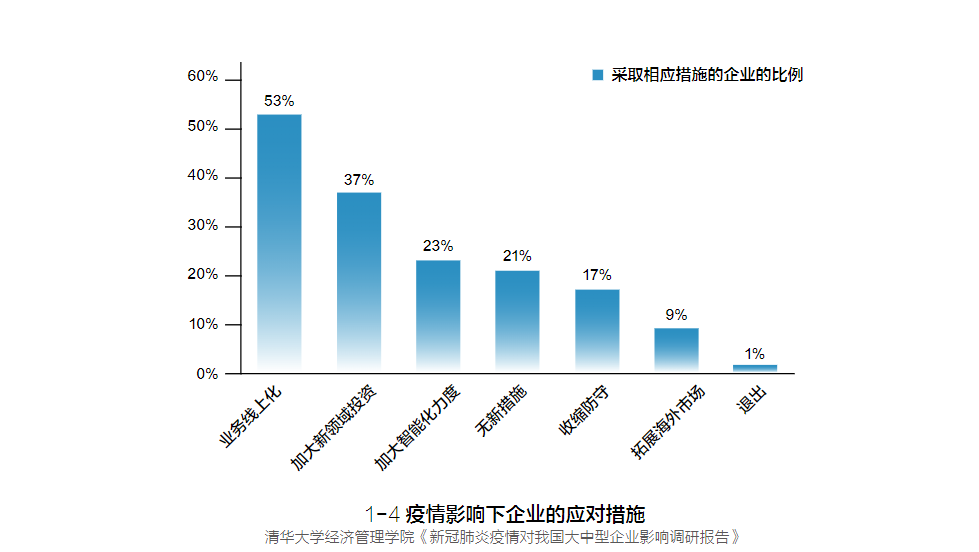

在国家顶层设计层面,党中央、国务院高位推动,持续加强企业智能化转型政策引领,鼓励企业迈向智能化转型升级。可预见的是,随着数字基础设施的持续完善、新 IT 技术进一步成熟,数字化、智能化转型将面向不同行业实现大范围普及。智能制造市场整体处于国家数字化经济战略的重要地位,以“端(智能终端设备 / 物联网)-边(边缘计算)- 云(云计算)- 网(5G 和高速光纤网络)- 智(行业智能)”为代表的新 IT 技术,实现了全产业链、全价值链、全场景的智能化。

我们依托在过去十年在嵌入式硬件领域丰富的实战经验以及强大的边缘计算能力优势,为数字化工厂的数据采集和计算提供良好的数据底座保障。

1.2实地调研

网络调研帮助我们对传统制造业数字化现状、一些专业名词有了初步的认知。而实地调研让我们更真实的面对用户在工作场景下的痛点。

团队在客户工厂现场参观和访问:

关键问题总结:

企业现有的系统不足以支撑数字化转型,生产日常中并未实际使用。

很多重要数据依然采取最原始的手动记录,易受人为因素影响,数据的精准性缺失。

现场的数据看板不具备支持决策能力。

02 Define—痛点与目标

2.1确定利益相关者

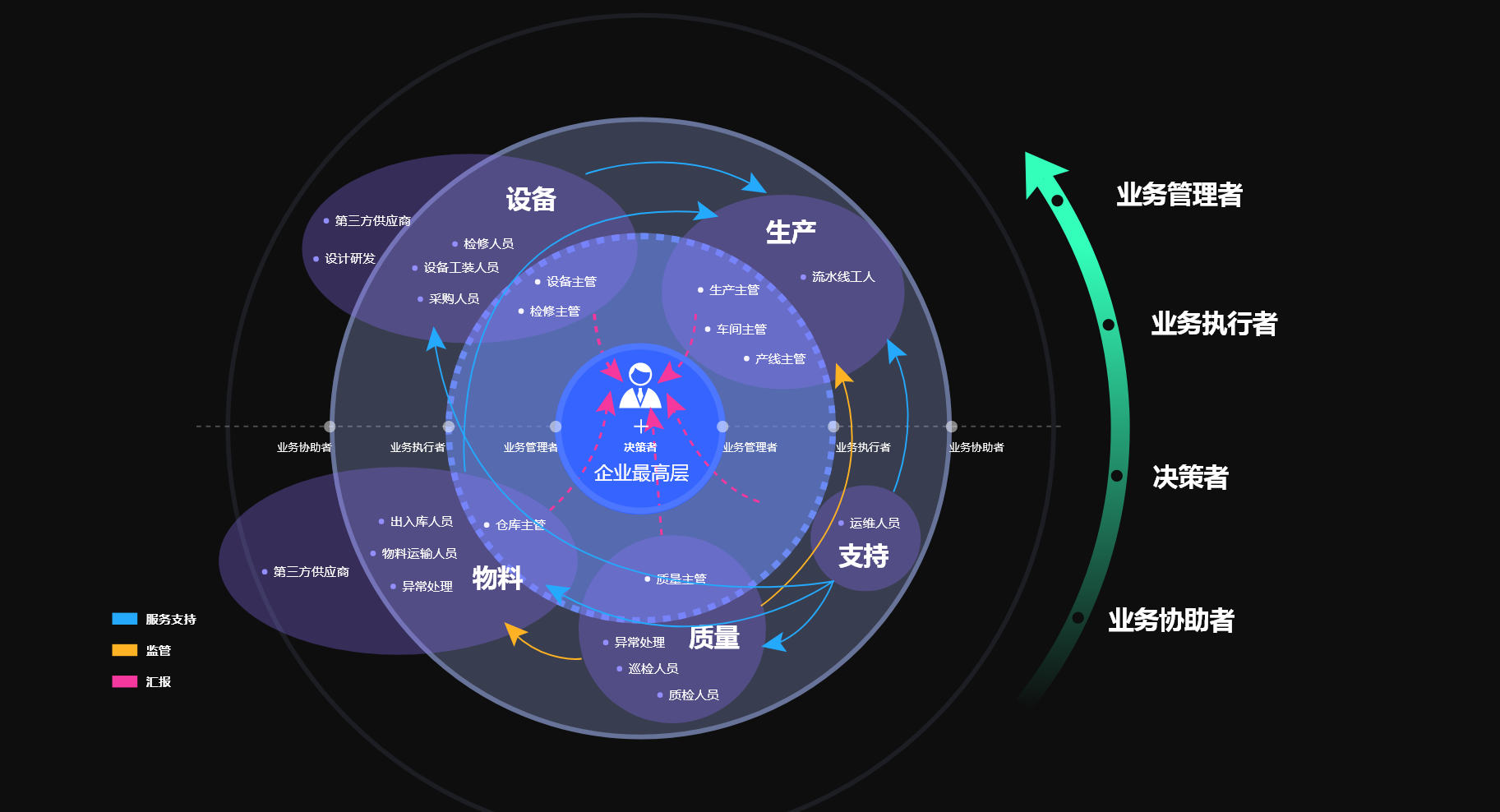

利益相关者细分为3类:内部利益相关者、外部利益相关者和远端利益相关者。在传统制造型企业中,存在各层级的利益角色,他们之间任务关联度复杂但又没有形成标准化的协作流程和规则,是导致生产力低下的主要原因之一。我们需要在一开始就关注到不同利益相关者之间相互牵制存在的问题。

在生产信息化系统中,设计需要关注的核心利益相关者主要是以下3类:

业务管理者:以企业中低层管理为主,既要管理又要执行,具有一定决策权,使用意愿和频次都较高。是重点管理的用户群体。

业务执行者:以业务链的最基层一线员工为主体,一般是执行政策和任务,没有决策权,但利益相关度高,系统使用意愿较大。设计中需要尽量满足这一类用户群的需求。

决策者:以高层管理者为主,通常是需求提出者,具有最高的决策权。但使用系统意愿和频次都较低。这类需求只需要保持沟通即可。

2.2分析痛点

目前来看,行业内并没有稳定的标准,尤其是对内部任务的溯源,细节的管控环节,各利益相关者之间存在核心问题:

业务管理者:对过程无法溯源和管控,各层级之间信息不透明

业务执行者:规则不清晰,不知道怎么操作,效率低下

决策者:缺少决策支持,生产成本难以控制

当企业上游出现问题,下游也无法应对不断发展的市场要求。我们以建设“平台”的服务模式,助力传统制造企业场景下的数字化转型。通过服务设计视角,从2个维度寻找切入点:

打通业务链路 通过对用户场景旅程的走查,打通各业务链路之间隐性存在的关联,从整体上对信息结构进行规划。同时,将设计本身放入场景中通过移情用户和同理心,理解用户细节痛点,洞察设计机会点。

面向不同角色用户 面对业务链中多个利益相关者和多种复杂的用户角色类型,我们通过用户画像、用户分层等方式,充分把握不同受众群体对数字化的不同需求。提供更简化的操作,更高效的作业方式

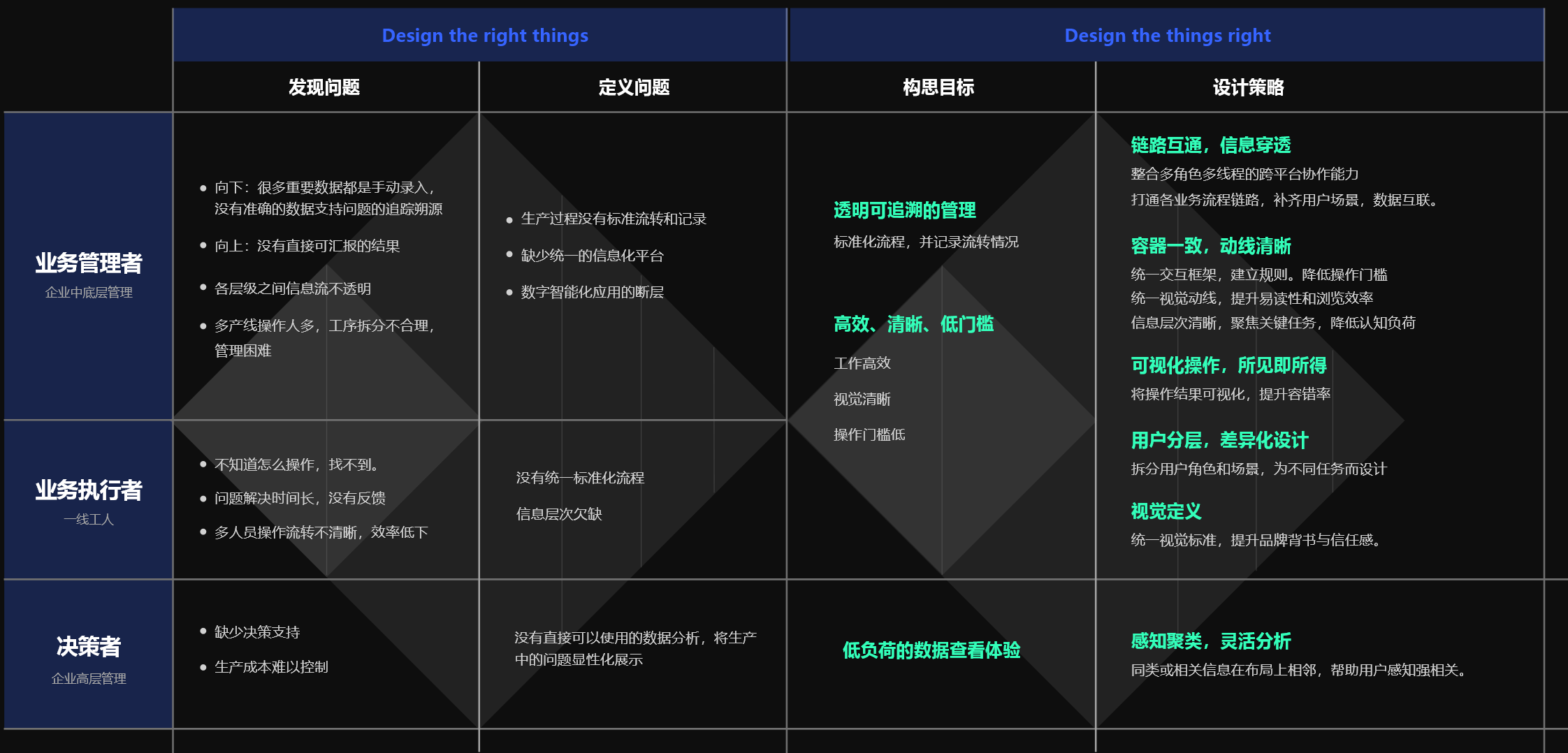

2.3双钻模型推导设计策略

设计工作从探索到策略是一个不断发散到收敛,循环往复的过程。基于前期的调研和利益相关者痛点探索,推导出下一步的设计目标及应对策略。

业务管理者

对于管理者来说,经常陷入难以掌控现场各种问题。各个业务系统相互独立,且存在功能缺失,信息的断层和滞后导致管理上的漏洞和弊端。针对这个痛点,设计策略上需要打通各业务链路,补齐场景基础下的功能,实现数据的透传。

业务执行者

执行者的主要任务是完成日常的订单作业,这与他们自身的利益相挂钩。他们最需要的是高效率的操作,不会影响自己的主要工作,甚至是有助力的作用。在没有同类竞品参考的情况下,通过对用户的工作场景旅程方式洞察设计机会点。从交互上提供更快捷高效的体验,简化、低门槛的操作方式提升工作效率。

决策者

决策者是全局掌控者,而现状是面对在工作中大量分散的汇报,不精准的数据汇总,他们很难或者说是需要花费更多的成本去做出对的决策判断。同时,也难以控制生产成本。所以设计策略上提供智能化的数据分析体验是关键点。

03 Develop—高效流畅的异步协同流程

(策略落地,以部分子系统为例)

3.1简化操作,降本增效

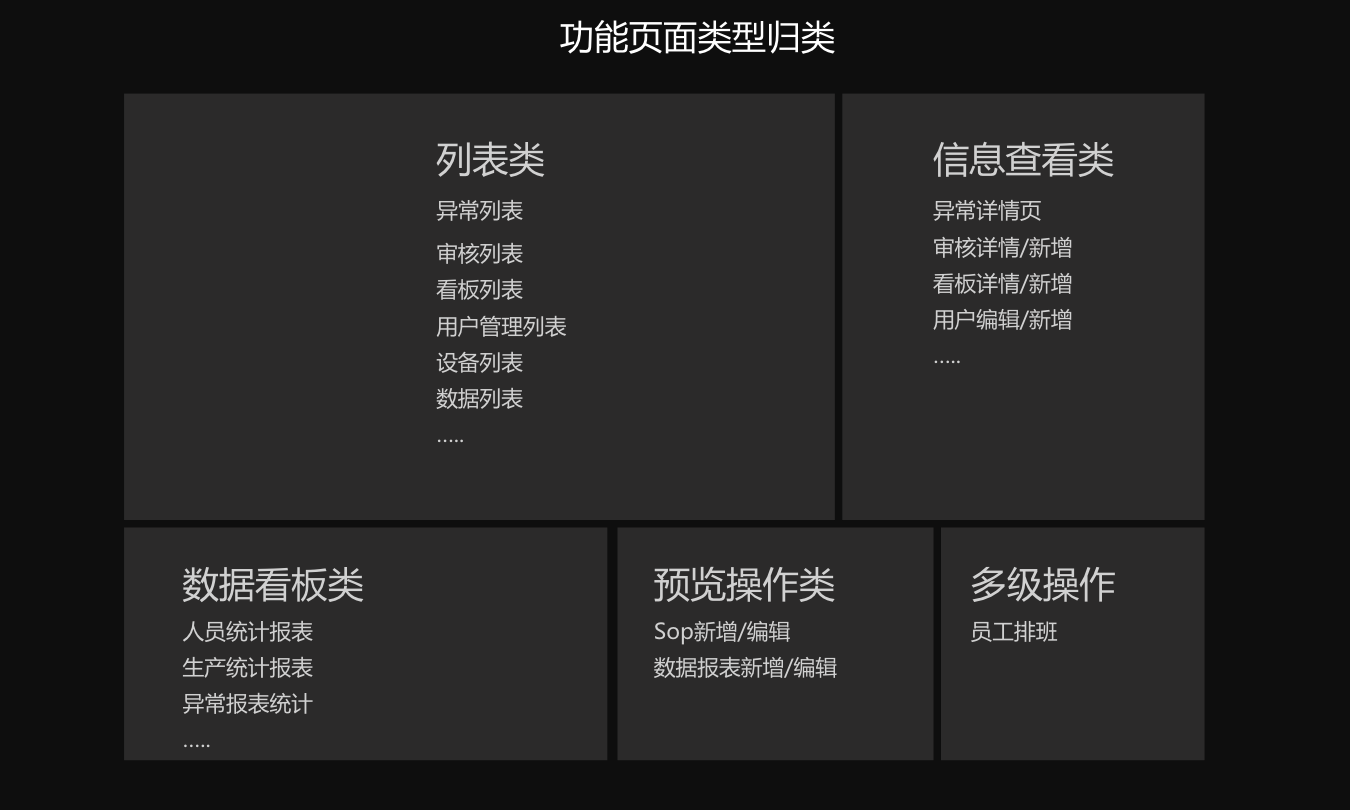

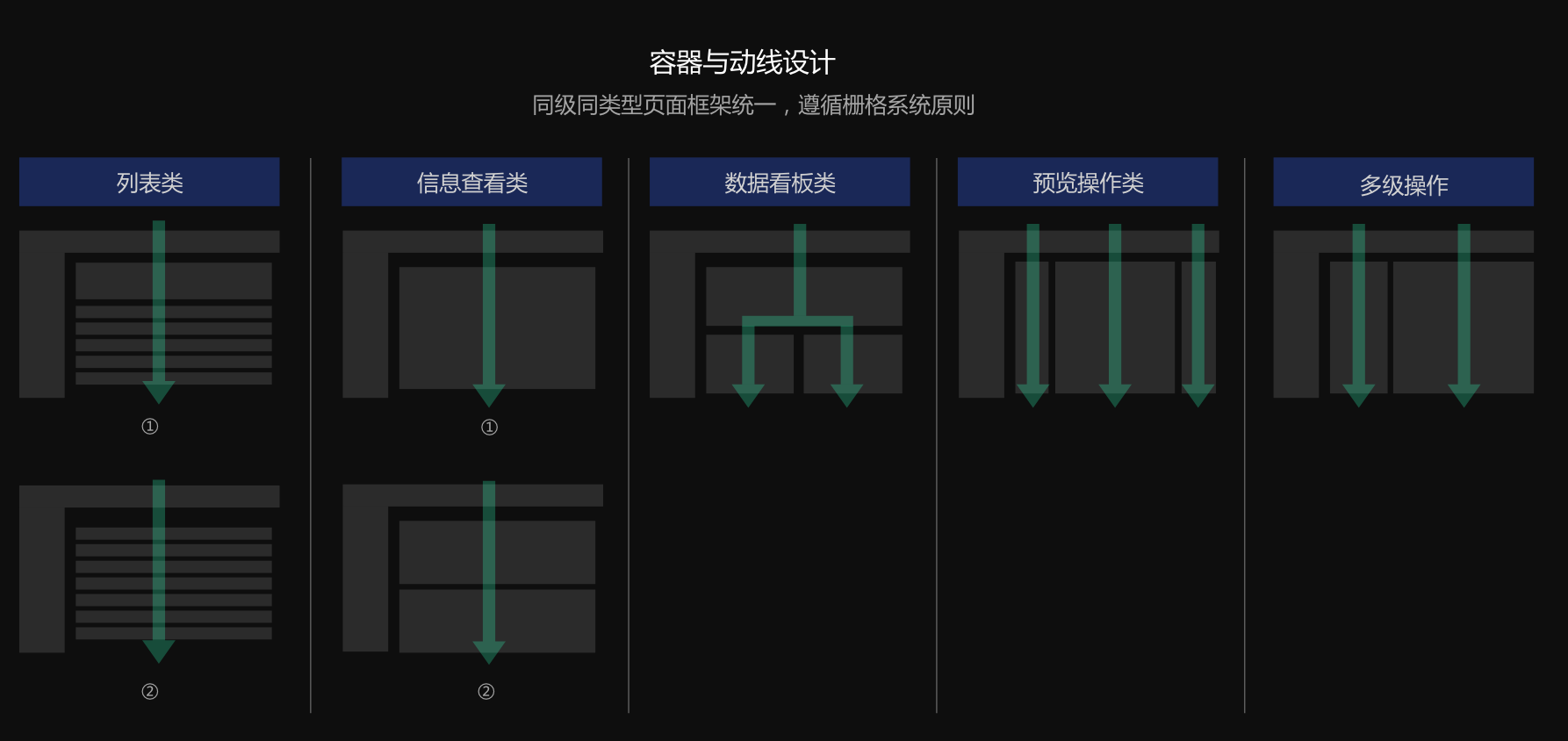

容器与动线设计

系统包含多个子系统,任务多线而复杂。在进入正式设计阶段之前,设计师需要统一规划模块的容器与视觉动线,从交互框架层面提升用户操作效率,助力企业减小人力成本支出。

页面容器:

1。梳理各业务对应的平台端,遵循不同平台设计语言规范,使交互习惯符合用户心智模型,降低学习成本。

对页面进行整合归类,统一布交互局规范。建立组件库,确保同平台产品基调一致性,跨平台体验一致性

视觉动线:

B端产品中用户在一个页面上的关注点繁多,设计师需要帮助用户明确任务的主次关系。通过流畅的视线逻辑,高效的浏览动线提升用户浏览效率,降低认知负荷,从而节约时间成本。

视觉降噪

B端产品于C端产品主要区别之一是其使用场景的不同,B端用户使用产品时往往工作繁忙,他们更在意的是怎样才能快速完成自己的任务。在界面的设计中既要兼顾功能的丰富性又要保持视觉上的整洁。

通过以下5个步骤,拆解降噪思路:

- 减少高亮色、色块的使用

- 起使用频次低的操作

- 合理使用非模态弹窗解决多余信息问题

- 建立设计规范,但不要拘泥,灵活运用

- 去掉不必要的装饰,减少信息干扰

3.2链路互通,信息穿透

新标准下的Andon系统

企业级平台产品,往往是多场景多角色参与的。而本项目中客户业务流程复杂,现有系统产品并未覆盖所有场景和角色,导致业务中信息的流转中断。我们需要还原整个业务场景,分析细节痛点,通过用户的操作路径将场景进行串联,从整体上进行产品信息架构和页面关系的梳理。

明确设计模块和框架,产品上提供一致的体验,将业务从底层到管理层的链路互通,实现真正意义上多场景下的跨平台多角色异步协同体验。(内容已脱敏处理)

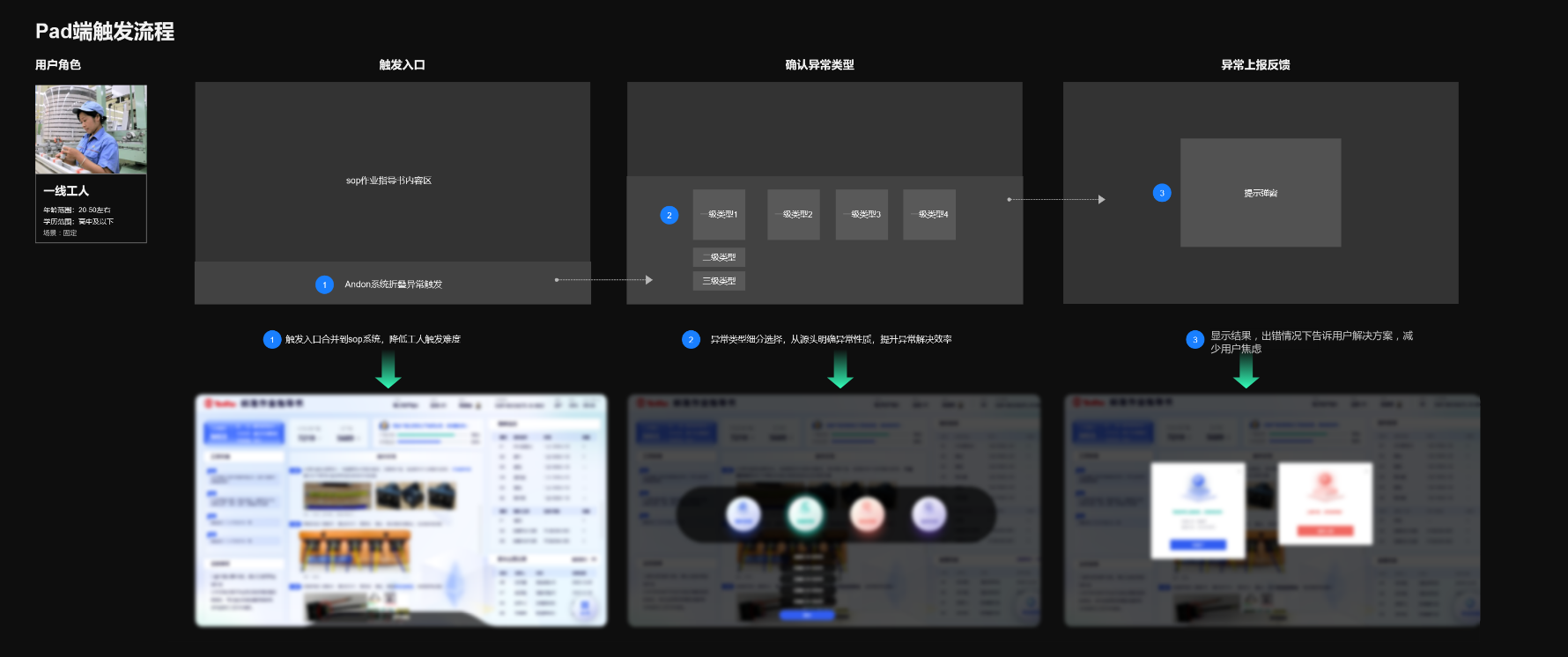

3.3可视化操作过程,所见即所得

Andon系统本质上就是一款呼叫系统,车间工厂是它主要的应用场景。但是相较于普通的呼叫系统,Andon系统的作用还有记录异常事件、异常原因、给出异常问题的解决对策等。Andon系统还能都对于参与生产的员工、设备及生产流程进行分析,更好地协调配合生产,提高整体生产效率。

通过对客户Andon系统现状的场景旅程分析,针对不同用户痛点,从异常的触发到异常关闭全流程做出优化方案:(内容已脱敏处理)

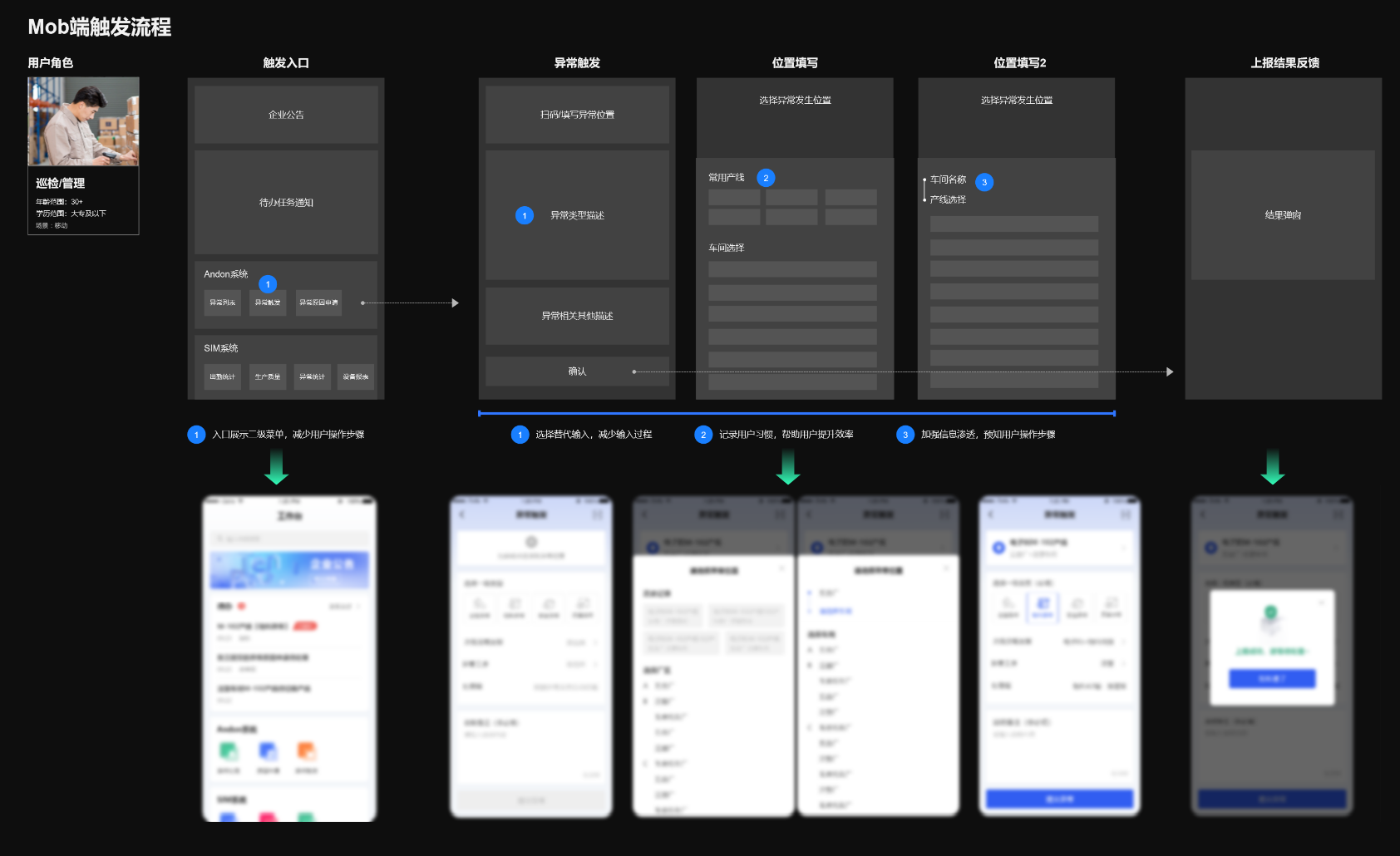

异常触发

触发异常以两类角色为主,一类是产线一线执行者,这类用户工作场景固定。传统的物理触发按键在每条产线设置一个,使得工人的触发路径变长,上报积极性弱,效率低下。我们去掉物理按键,将触发入口与每个工序的标准作业指导书结合,减少物理上的操作路径。一类是产线巡检,通常在各车间走动巡查,移动端是适应该用户群体的最佳方式。并在触发异常时明确具体的异常现象,从源头解决产线现场与处理人员之间的信息差问题,提升异常处理效率。

异常处理

客户对不同类型的异常处理时长有一整套规则,此基础上消息的即时性变得非常重要。

我们将异常消息做了跨平台强推送,确保从上游到下游的相关人员都可以及时收到通知,快速做出响应。同时,平台记录了异常任务从开始到结束中间包含处理人员、异常原因、现场照片等详细的流转记录,使整个流程信息透明化。

04 Deliver—回顾

总结

服务设计是一种设计思维,也是方法。探索系统中的各个利益相关者的需求,构建一个整体服务框架,并对服务框架中的各类触点进行设计。旨在以服务为用户及系统中的其他利益相关者创造更好的体验和价值。

数字化工厂领域中设计师由于没有类似的工作感受,对用户角色的同理心感知能力减弱,竞品参考的缺乏也使得我们花大量时间熟悉业务。这类型的设计更是需要设计师到现场贴近用户,真实感受用户的工作场景。通过服务设计视角介入传统制造业的智能化转型过程,帮助设计师从全局出发梳理业务链路,分析多种角色的问题,兼顾产品和用户两个角度洞察设计目标,寻求更精准的设计策略解决问题。

参考文献:

《中国企业智能化成熟度报告2022》

《中国智能制造发展研究报告—智能工厂》