理解设计需求和还原设计需求,哪个过程更能激发设计师的热情?

设计是一个创造性的过程,这个过程最能激发学习的动力从而得到乐趣,而理解设计需求还是还原设计需求,这是两种截然不同的过程。

设计时是否需要百分百还原需求

在回答这个问题的时候没有办法明确的说“需要”或者“不需要”,这是一个长期存在需要我们面临的一个问题,为什么,在我们的初期设计工作交付概念里总是会潜意识的去满足和还原老板或者客户的需求,对于大部分都不是从专业角度去提出的需求无疑违背了做设计的初心。这也导致了老板&客户的审美度和专业度一定程度上限制了设计师的输出,但其实最重要的是限制了设计师的思考维度和方向。

我们的大脑更喜欢图像,而设计能够更准确的做到视觉化的传达,解决一些问题,大到生活方式和生活理念,小到一个配饰。有需求才会有解决方案,解决方案的过程就是设计,我最近的感触就是设计师对于设计需求的理解差异化非常明显,而这个差异化在于在拿到的需求和输出产品(自己的理解)的差异化。

对于非专业他方提出的需求其实是在于他看过更加专业和视觉感更好的案例,在这个互联网与物联网时代,我们可以“一日看尽长安花”,也可以感受这世间百态,我们的眼睛是非常敏感的能够感知到什么是美的什么是不美的,所以他方需求很大程度上是根据他看到过的视觉标杆所提出的需求,所以这就是为什么他们总能分辨这是不是好的美的却说不出来让我们修改的明确方向和细节。那是不是百分百还原需求就可以,当然是“不”,我们先要做到自己主动地去分析他的需求与产品现在所要解决的问题是否匹配,那其实他方要比我们刚接触设计对象和产品的设计师更了解产品,所以需求是有一定渊源可追溯的,那怎样输出一个准确表现产品功能又有良好的视觉感官体验的结果,是我们要去思考的过程。

我们更应该做的是如何更高效的理解问题所在,减少沟通成本

设计是一个创造性的过程,而就是这个过程最能激发学习的动力从而得到乐趣,激发我们对于探讨解决问题的热情,人与人的差异也正是我们的思想差异,对待问题的思考维度有多深,这也决定了对于细节的发掘程度。

前期要建立好对解决对象的了解,了解度越深对后面解决问题提供的导向越明确。

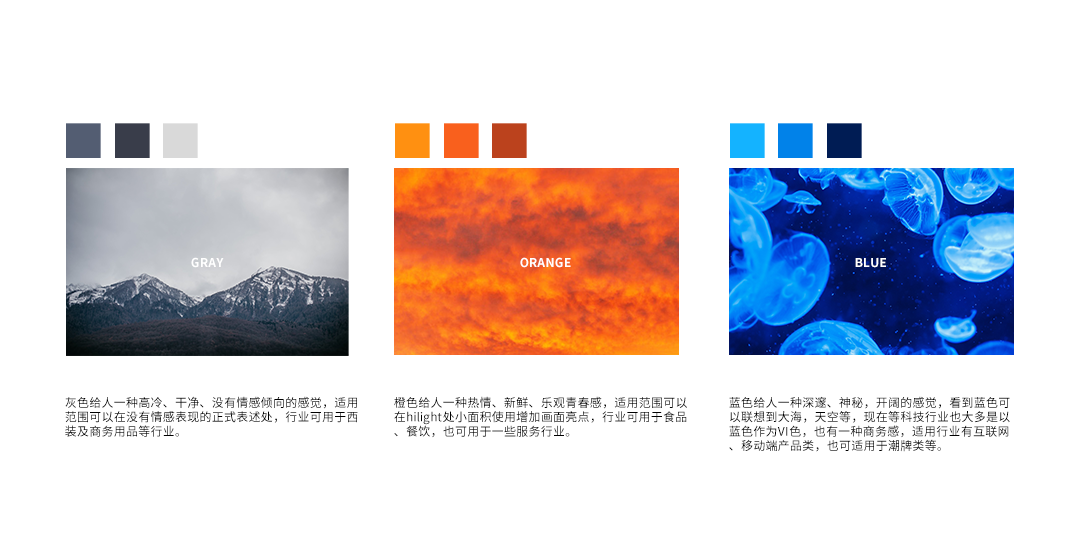

*这个过程的提取需要我们前期对产品特征有足够的调研和理解

整体的画面风格也传达着产品的理念和愿景,准确的表达产品所要传达的诉求理念可以先做一个情绪版,也可以让自己建一步了解设计的对象。真正做到理解需求,是以自己的专业知识角度对我们所面对的产品去做到提升,总目的都是要在现有的基础上更好而已,所以不管是从视,听,触,嗅,体验感等多维度我们都可以去考虑能够作出的提升空间。

*这里的设计流程对于不同种类的设计需求同样适应

这里先搭框架稿的原因在于避免一开始就去刻画细节的地方而影响了整体的设计节奏,框架是为了定下整体画面的一个设计风格,以便于在后面的时候我们更能够去对自己的设计做到取舍。

*同样适用于各个板块的设计逻辑

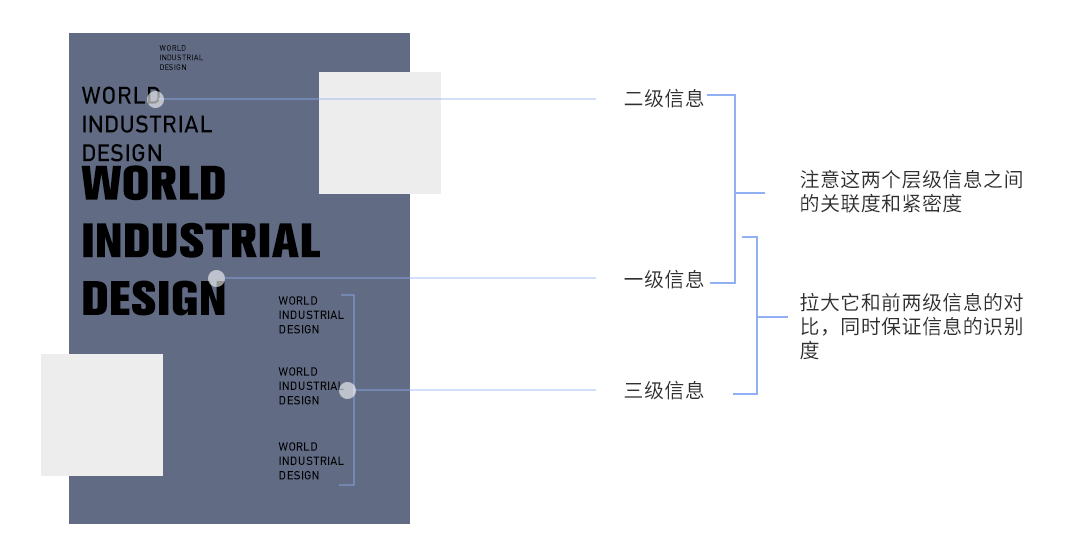

在把控整体风格的同时,要控制好画面信息的层级关系,保证传达给读者的阅读顺序和视觉逻辑。

除了设计的过程,输出形式也是一个非常直观和重要的呈现形式,它决定了对方是否能看懂你的设计观点和反馈这个方案是否可行。那么重点来了,对方其实更想看到的是你在这个需求的理解上去清楚的阐述好自己的想法,让它更贴合要解决的问题本身同时也能让对方看到你对于这个问题所做的思考过程。所以在我们经过反复摸索的一个解决方案过程后,最重要的是把这整个设计流程,也就是前面两步:能够展现你的设计思维能力以及创意来源,表现形式的过程整理成一个PDF形式的可翻阅的文档,方便供客户和老板理解你的设计思路,呈现效果。

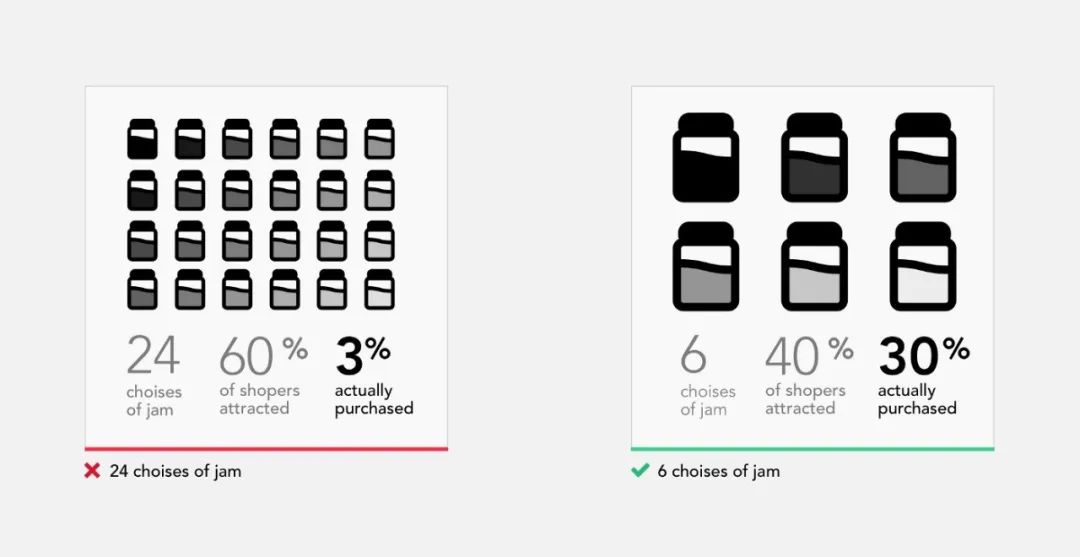

提供方案的数量不要太多,人对于选择的数量是有欲望,但不表明在设计中选择越多越好,jam实验是消费心理学中最著名的实验之一,减少消费者的选择有利于销售,重点是研究表明准确的提供较少的选择可能会提高你的销量。

*图片来源作者TarasBakusevych

这在心理学上称为“决策瘫痪”,通常给予人们太多的选择,反而会不知道如何选择,下不了决定。实际上也是为了把注意力拉回至设计的对象本身,而我们在提供设计方案的时候也要把最主要,最贴合设计对象的解决方案作为一个主要呈现,详细讲述的设计方案,另外可以再整理1-2个和主要方案对比度比较大的辅助方案作为提供的选择,如果只提供一种方案的话,客户也会很难做抉择,给到对比的话会相对于更明确选择的方向。

建立自己的知识体系,有效输出

我们日常在接收各种各样的信息知识,接收到的知识都是一点一点细碎的累积,在我们需要用到的时候如果没有自己建立的一个框架很难有效提取,所以我们要对接收到的知识进行信息分类,形成自己的记忆库,解决问题时首先调用那一类的记忆也能有效排除一些无效的思考。

在我们给到的可选择方案里,最后会确定一个主要进行下一步深化的方案,具体要做的就是进行细节的深化和调整。这部分的工作就要靠设计师的专业素养和能力去实现方案,去有效调用自己的专业知识体系,完成设计过程。我们确定的想要呈现的效果也会与我们最后实际呈现出来的效果会有所差异,但是在这个阶段可以专心的投入对设计作品的呈现和制作,包括对图形主题表达,字体的选择和设计,字体风格与主题的关联度,图形与文案之间的关联度,字体大小的节奏呈现,排版的疏密节奏以及每一处用的设计元素是否合理且与主题的相关度等等设计与调整。

进行制作中,会专注在这个制作过程,这里的设计方面的细节处理或者干货我后面会做分栏单独分享,其实对于任何知识的学习都是一样的,学英语的时候,一个单词用上7遍以后才能算是自己的,设计也是同样的,不管是软件,设计思维的梳理,形式的处理,要反复用过,自己总结出一套自己适用的体系才能算成为自己的知识。

这次的分享主要是发现自己在工作的过程中对各种设计需求的一个理解和处理的变化过程,主动的思考永远都比还原需求来的有效,这样更能有效的产出自己的设计思维和想法,客户方,上级和设计师的交流不一定他方是主导方,以你解决问题的对象为中心有效输出自己的方案,做到有效的沟通,决策,更能提高整体处理问题的能力。

欢迎大家关注我的设计公众号,分享日常设计工作心得和作品~~