你可能不知道奥斯卡获奖动画中的“孤独”文化?

最近酵父菌看了一部小短片,今日借由加藤久仁生先生于2009年奥斯卡获奖动画《回忆的积木屋》,分享一下关于“孤独”的文化。

不知道大家对孤独这个词是如何理解的呢?

根据汉语词典解释:孤独似乎是负面的情绪感觉、自我封闭、消极状态。

这次有点特别,酵父菌要讲的“孤独”并不是正常词典解释的孤独。

汉语词典

孤:举目无亲孤身一人

独:独自一人的生活状态

没错就是类似独处,又缺失了自然认为重要的亲人。

而《回忆的积木屋》小片:

讲述了小老头面临荒诞的海平面上涨危机,独身一人居住简陋环境的现状,一墙的老照片告诉我们,小老头有着温馨而平凡的过去。

随着每天海平面的上升,被迫无奈的小老头买来了水泥和砖头,熟练而重复地给他的小屋盖起了“下一层”。然而到了搬家具的那天,一个无心之失,烟斗掉入了水中,决心找回这个从不离身的烟斗的他,穿着买来的潜水服潜下去找回烟斗,但看到昔日的回忆,于是便开启了回忆的阀门...

最先看见老伴躺在小床上的一幕,往事如烟,现在只剩下了一张泡在水中的铁板,一层层往下,每回到一个房间看到一件件家具,往事便涌出画面。小老头的晚年/中年/青年/少年/童年,一幕幕画面不断以倒叙的形式呈现,小老头在最底下也是最初的房间,找到了一只装红酒的小酒杯,那是她老伴年轻时候购置的,和老人现有的小酒杯是一套。天色渐暗,小老头回到了现在最上层的小房子,拿着自己的酒杯给老伴的酒杯和自己的酒杯满上了酒,酒杯相碰,故事结束了。

短片画面简洁而富有味道,被大海包围的小木屋,也在隐喻表达小老头的内心孤独求存的状态。此时酵父菌便想起南宋词人叶梦得的一句:

缥缈危亭,笑谈独在千峰上。与谁同赏。万里横烟浪

相信有看过短片的小伙伴,观看后第一反应可能是觉得老人可怜、孤单、可惜、回忆满满等关键词,甚至脑海可能刹那间浮现了一个念头:欸,看来我要珍惜眼前人~ 如果观看时还有一位身边的小伙伴在陪伴你一同观看,你可能还会拍拍他/她的肩膀说,你就好好珍惜我们的情吧,或许哪天我就见不着你了,我可不想在送你花圈的地方掉眼泪。

没看过的小伙伴有福了,我截了一些图给你们感受一下这个蜡笔水粉画风格,

十分治愈的法式情调的短片,有富余时间可以去搜搜看哦。

当时我在想,嗯?只有这样子吗?其实酵父菌觉得还有更深层次的东西值得深挖的,小老头的“孤独”或许就是一种生而为“人”才特有的文化产物。

“孤独”心态的存在最早已经可以追索到人类的诞生之初来自早先“猿某人”们的DNA,它们长大后被迫独立成长,自己解决问题,不再依靠身边的亲属。曾经试过饭来张口的他们,逐渐便会发现依靠,并不能永恒。

万物生灵都有如老树般枯萎的时候,百年龟、千年参、万年树,最终也会沦为尘土归还给自然,只有几十年人生的“猿某人”自然而然也是当中的受膏者。

每一个“猿某人”都要被迫面对独自一人的时候,此时有想法的“猿某人”就衍生了失去的孤单感,在最开始接触的时候,这是不好的感觉,失去总比获得来得深刻;可是“猿某人”还是选择了努力地活下去,没有放弃自己,人类的发展线才得以往前走。

这种感觉伴随人的成长,一直封存在人的心智当中,从主观不可描述的感觉到语言可以阐述出来最后具象化至一个很多物质可以拼凑在一起的场景。人们开始懂得如何分享这种感觉,如何唤醒更多人去感受/理解/分享这种状态。小圈子便会形成,最终扩散到大多数,最后成为一种宝贵的人类文化。

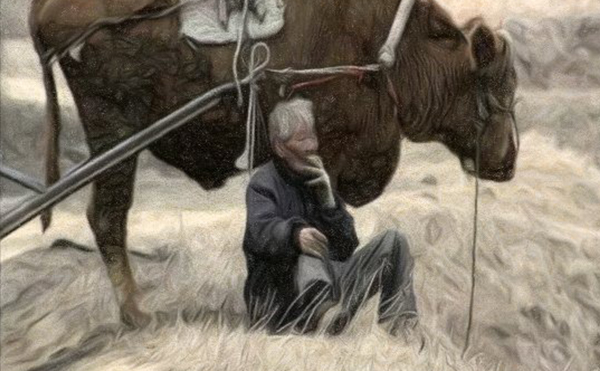

余华先生笔下的《活着》也很好地诠释了“孤独”的文化,人应如何面对自己孤身独处的一面,徐福贵的经历就替我们找到其中一种答案。

童年的徐福贵年纪轻轻便是地主家的小少爷,拥有富二代的生活,可惜黄、赌粘身败光家产,后来洗心革面之际,却被国民党抓去做了壮丁,还好妻不离子不散,可是命运却给了他开了另一个更大的玩笑,后来被遣返的徐福贵,妻儿双故,女儿生子不幸离去,女婿在工地遭受意外,独留下了一个外孙和一头老黄牛,更不幸的是,唯一的亲人外孙被他照顾过当,吃撑而亡故。穷困潦倒举目无亲的他,还是选择继续活着。这一种情景化的感受,让观者非常触动,这便是“孤独”文化的具象化表现。

黄牛与老人

看到一张小板凳、一盘豆子、一头老黄牛,可能就会浮现《活着》的情景,如果有处于即将“孤独”边缘的朋友,这种感觉会更加强烈。通过分享自己的/别人的/看到的/听到的/触摸到的,人与人之间便会不断传递这种信息,加强彼此之间的社会关系。有的人甚至使用各种自己知道的手段把这种状态记录下来,以供更多好奇的人一起共鸣,千百年后,这些记忆还能通过不同的载体不断分享传播。

晚晴末代的皇帝溥仪、诺贝尔奖创始人诺贝尔、创作《命运交响曲》贝多芬等等,他们都承载着在孤独的人生中找到存活的下去的执着。有些人早年得志,晚年布衣;有些人穷极一生家徒四壁,在人生某个时刻,他们都活在了孤独中,但是他们积极地在孤独中寻找自己存在的意义,最差的也希望是苟活。他们并没有放弃难得的人生。

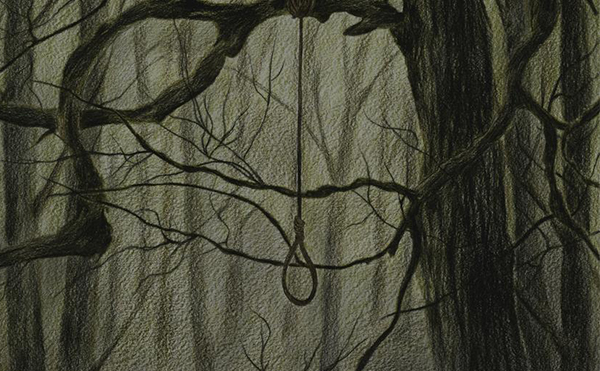

而然世界很大,孤独文化并不能代表全部人,仍有很多不同人生观的人存在,有着不一样的想法,其中有些人选择了自寻短见。他们似乎跟“孤独”文化形成了对立面,日本作家松本清张先生创作的小说《萧瑟树海》,被奉为日本新一代自杀手册的启蒙,导致后来许多被社会现实压垮的日本朋友去日本富士山下的青木原树海寻找另一种“快乐”。

韩国的麻浦大桥也是比较著名的“快乐”之地,纵使好心的首尔政府做一些温馨劝导,但是仍然架不住韩国朋友的执着。

这部分人的深受处境问题的困扰,他们有着自己坚持的东西,或许是执着,或许是偏见,他们确实有着选择自己人生的权利,尽管这个权力不被人性道德所允许,坚持自己的选择或许就是他们内心为数不多的自由了。

酵父菌表示理解和尊重,但酵父菌仍比较建议往更正面一点的方式去面对生活,体验世界的入场券只有这一次,为只要有活着的一天,仍然可以感受到世界每一刻的变化,感受生活的变化;还没到闭眼的一刻,还不知道结局,说不定走出小巷见大海,海阔天空。

回归《回忆的积木屋》,结局的碰杯又何尝不是一次小老头对“孤独”现状的肯定,反而让整个故事充满了值得被铭记的信息,一遍一遍辐射观看的人,大家找到了共鸣,有些人或许就跟现在的酵父菌一样在记录着什么,多年后这些文章短句影评观后感,都将成为人类宝贵的文化遗产。

酵父菌想说的是,孤独的前提或许是可悲可叹的,或许也是可喜可贺的,但最终的归宿都选择继续好好地活着。这是“孤独”文化的精神内核,它是正面的。

不知正在思考的你,又有什么想法呢?你又是怎么看待“孤独”文化呢?除了酵父菌举例的人,你还会想起谁?欢迎你的留言。