《交互设计10原则》复盘

最近学习了沐风前辈的《交互设计原则解析》视频课程,并进行了21天打卡练习。我结合自己理解进行复盘整理和大家分享交流下~~

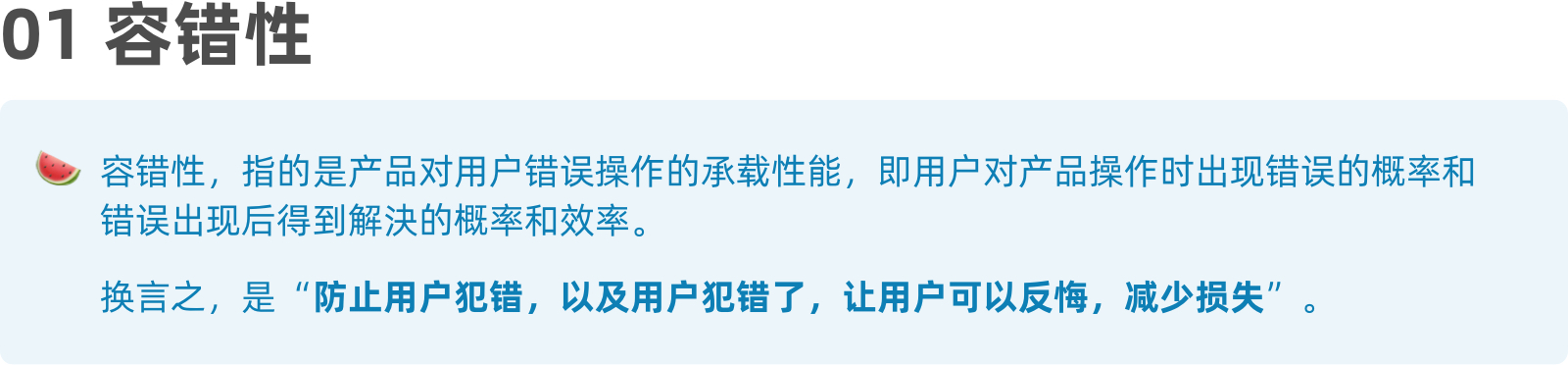

✏️ 我理解的“容错性”主要分3个阶段——操作前的引导预防、操作中的提醒纠正、操作后的帮助解决。

✏️ 我理解的“容错性”主要分3个阶段——操作前的引导预防、操作中的提醒纠正、操作后的帮助解决。

设计时,我们应充分考虑可能出错的全流程,也包容用户出错的行为,并在出错时依然保证功能流程的顺利进行,使产品“好用”。

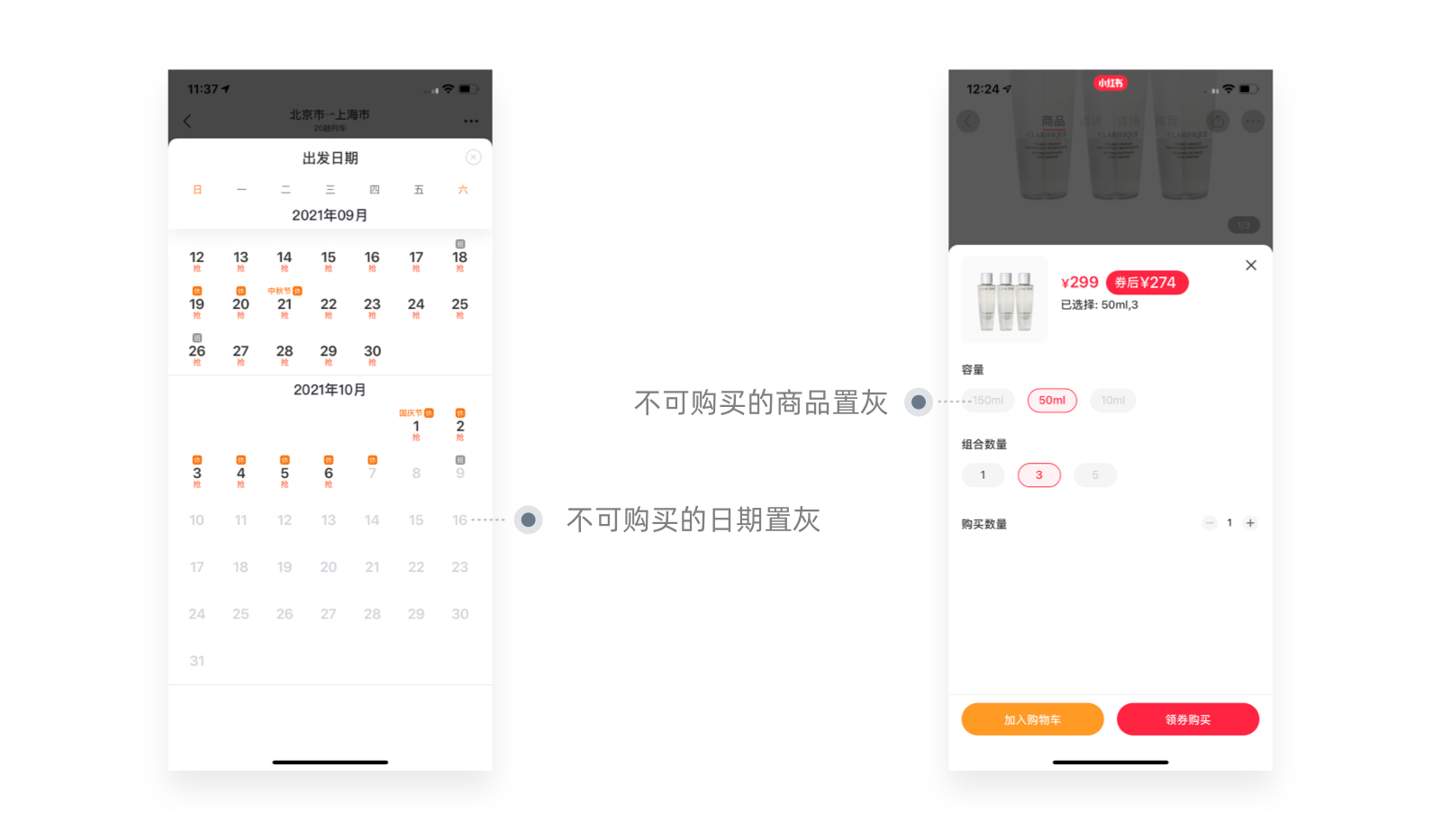

1、置灰错误选项。

1、置灰错误选项。

置灰不可操作项或“已读”项(这对用户而言方便预防自己重复点击,虽然不属于“错误”。)

案例:飞猪火车票购买的界面,不可购买的日期置灰;小红书的商品购买面板,无货的置灰。

2、将操作设置复杂。

谨慎操作、二次确认;警示“删除”类危险操作;

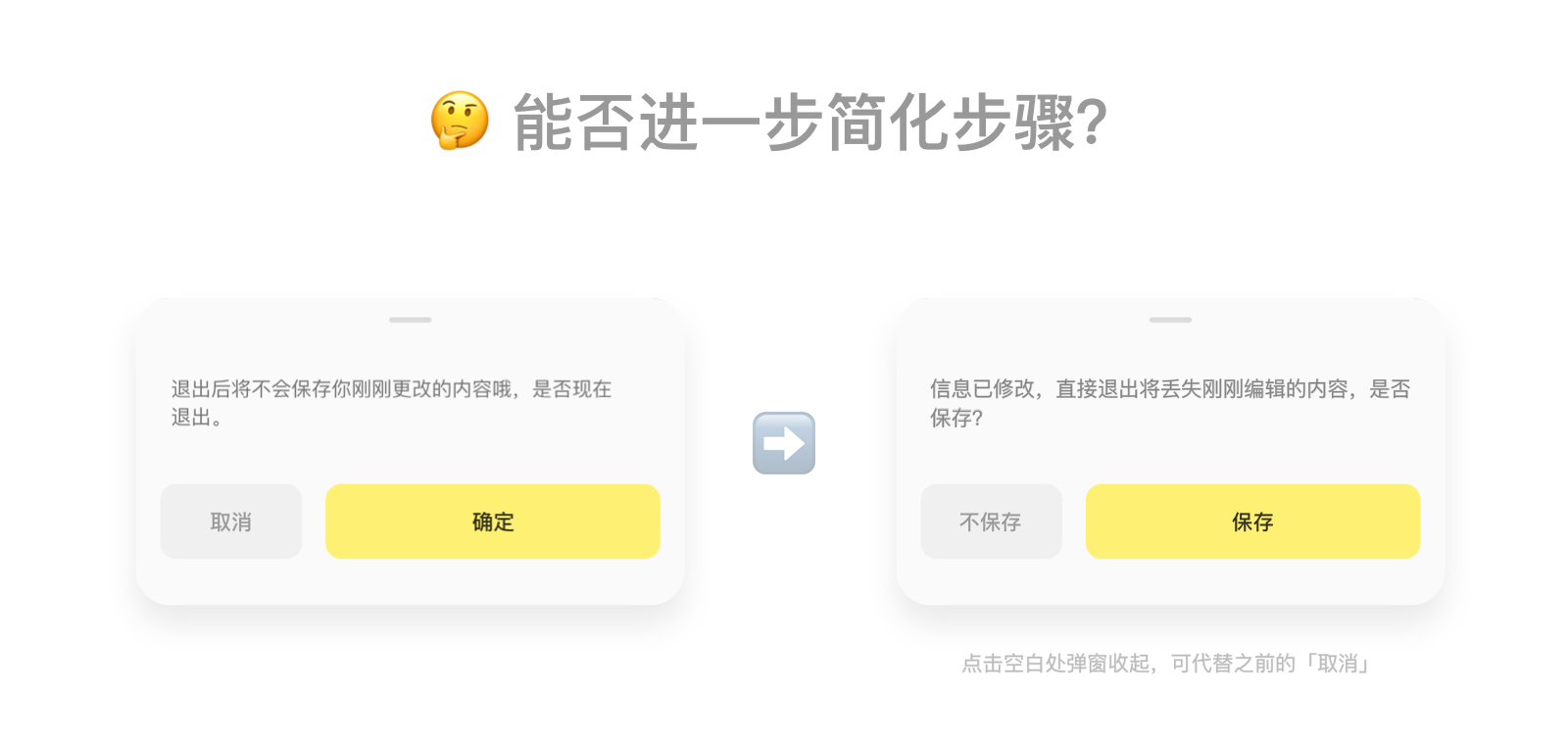

比如黄油相机App的个人主页,退出会二次确认“是否保存”。很多app都有类似处理。

此处的“二次确认弹窗”避免了用户“忘记保存”时的误操作。

🔔 补充思考:这里的弹窗只是询问“是否退出”,但出错的本质是“是否需要保存”。那么其实可以进一步简化步骤——

这和我们在关闭设计软件时弹出的提示窗同理,抛开误点,其实很多时候我们目标就是要“退出”,无论“是否保存”最后都还是想退出,所以最好是在提供“保存”选择的同时,也不耽误我退出~而黄油相机的做法则是得先“取消”来关闭这个弹窗,再去点右上角的“保存”,稍微有点麻烦。

3、设置明显限制。

如:支付宝验证码的位数限制,手机解锁的密码位次。

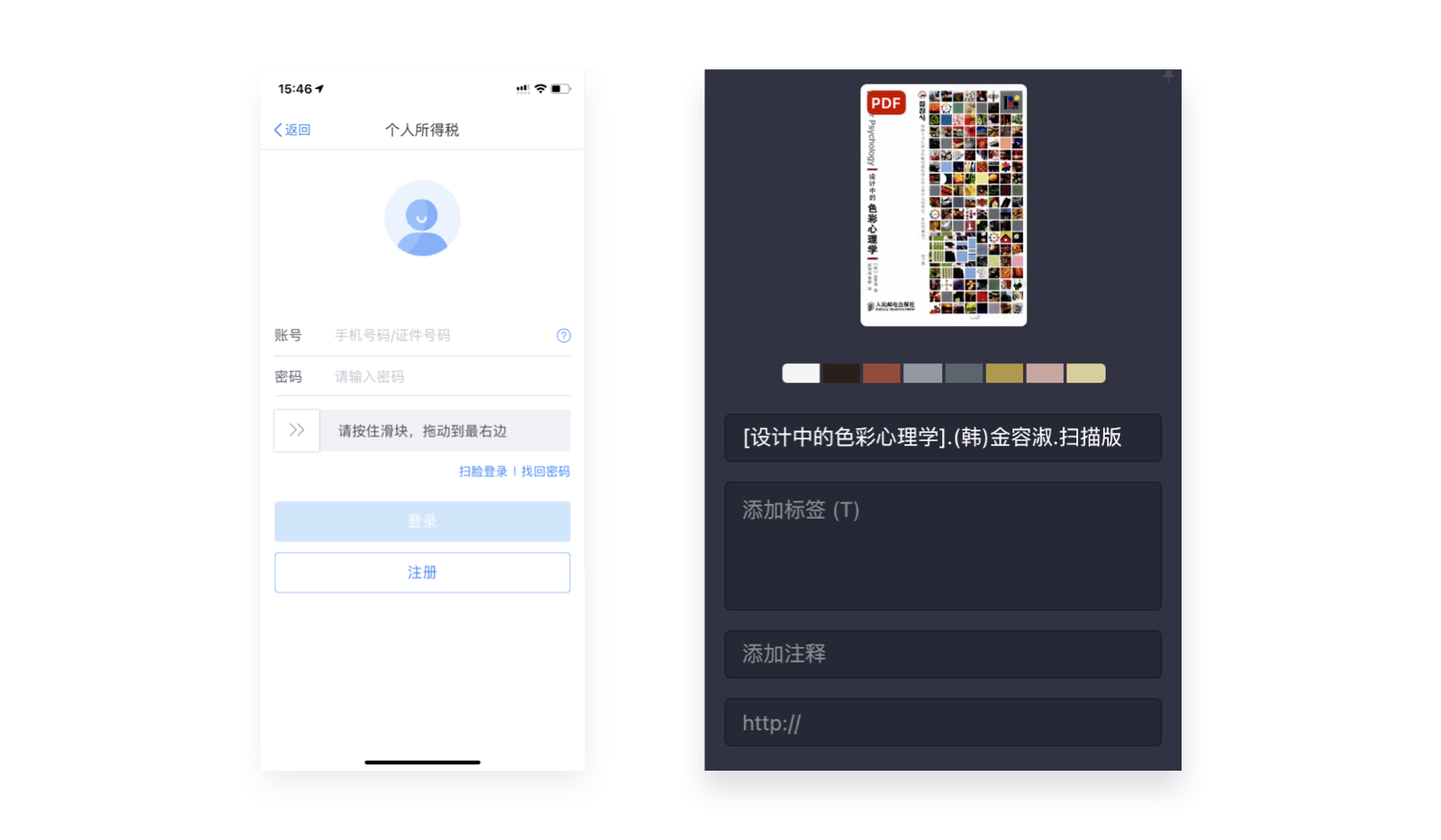

4、展示提醒信息。

多见于填表单,如输入框中的占位提示文字;或者陌生功能的引导说明。

举例:个税app的表单;eagle图片信息填写。

用户正在进行操作,在还没有完成操作、造成结果的时候,软件可以对用户进行预提醒。

可分为「实时提醒」和「间歇提醒」。

1、实时提醒

实时提醒不需要考虑用户动作何时结束,在用户动作进行中提醒,比如文本输入的实时纠错、字数统计。

举例:微博app

发微博时字数统计(默认140字结点,超过400字就提示可转为文章,超过5000字符必须转为文章),超过5000字后字数变成负值。比如-4表示超出4个字符,辅助提示用户删减多少字数才能正常发送。

2、间歇提醒

间歇提醒相对实时提醒则会有一个主动触发点。比如,在填写表单的过程中,输入框失焦瞬间进行校验和报错(提示“昵称已被注册”、“手机号输入错误”等),或者点击「提交」按钮后报错。

以站酷的登陆任务为例(其“操作中”,是开始填信息到成功登陆之间的过程),填写后反馈“账号未注册”。 当然,一般来说单个输入框完成后立马给提示,会比全部填完、点击“提交”后再提示的体验更好。

当然,一般来说单个输入框完成后立马给提示,会比全部填完、点击“提交”后再提示的体验更好。

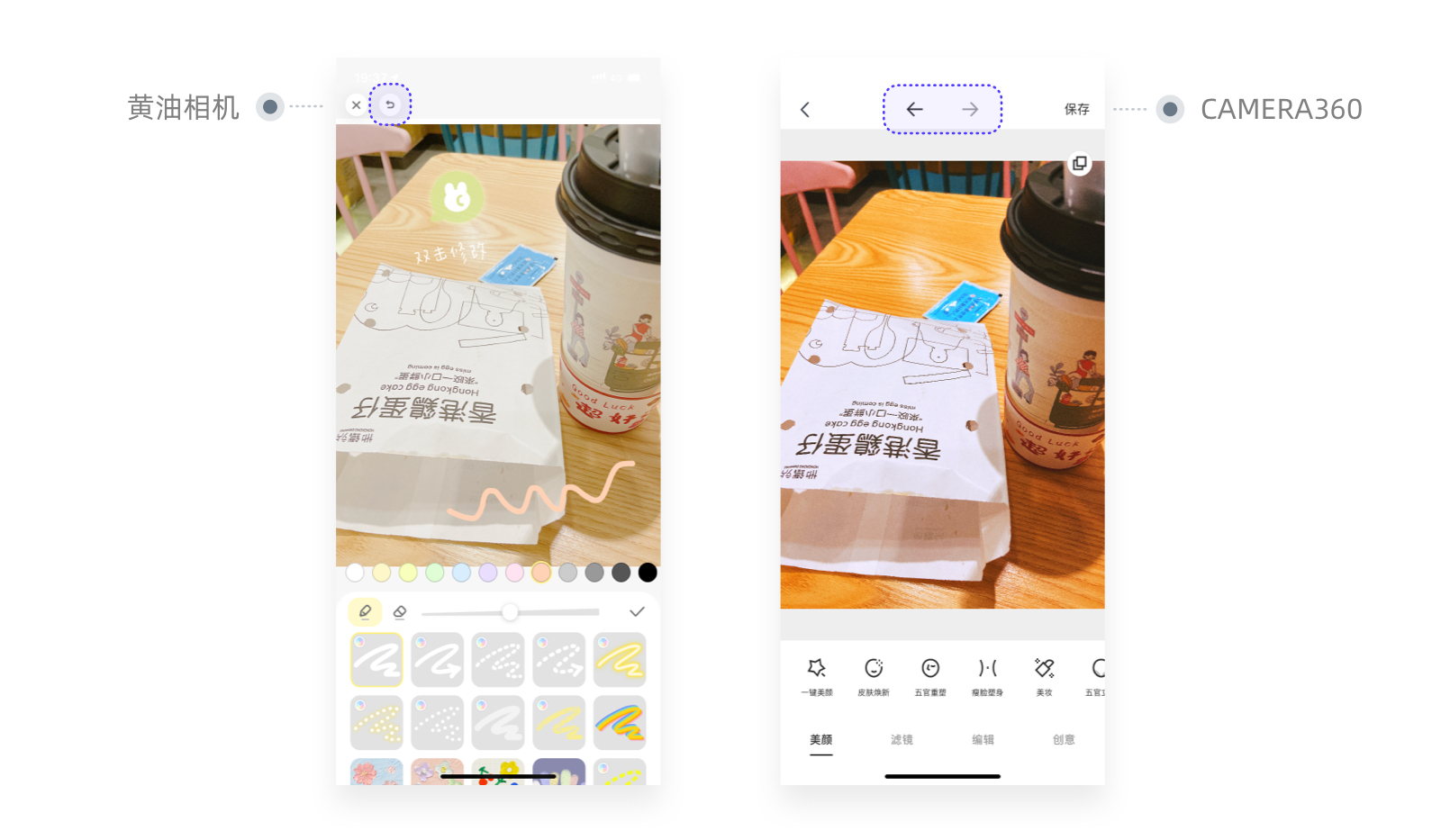

1、连续操作:任意回退。

比如编辑类软件的“历史记录”、美图类应用中不断撤销到上一步。

举例:黄油相机、CAMERA360的照片编辑操作中,均提供了可连续回退的功能(但后者比前者还多了“重做”)。

2、毁灭性操作:一步回退。

多见于删除后弹出有“撤回”按钮的toast。

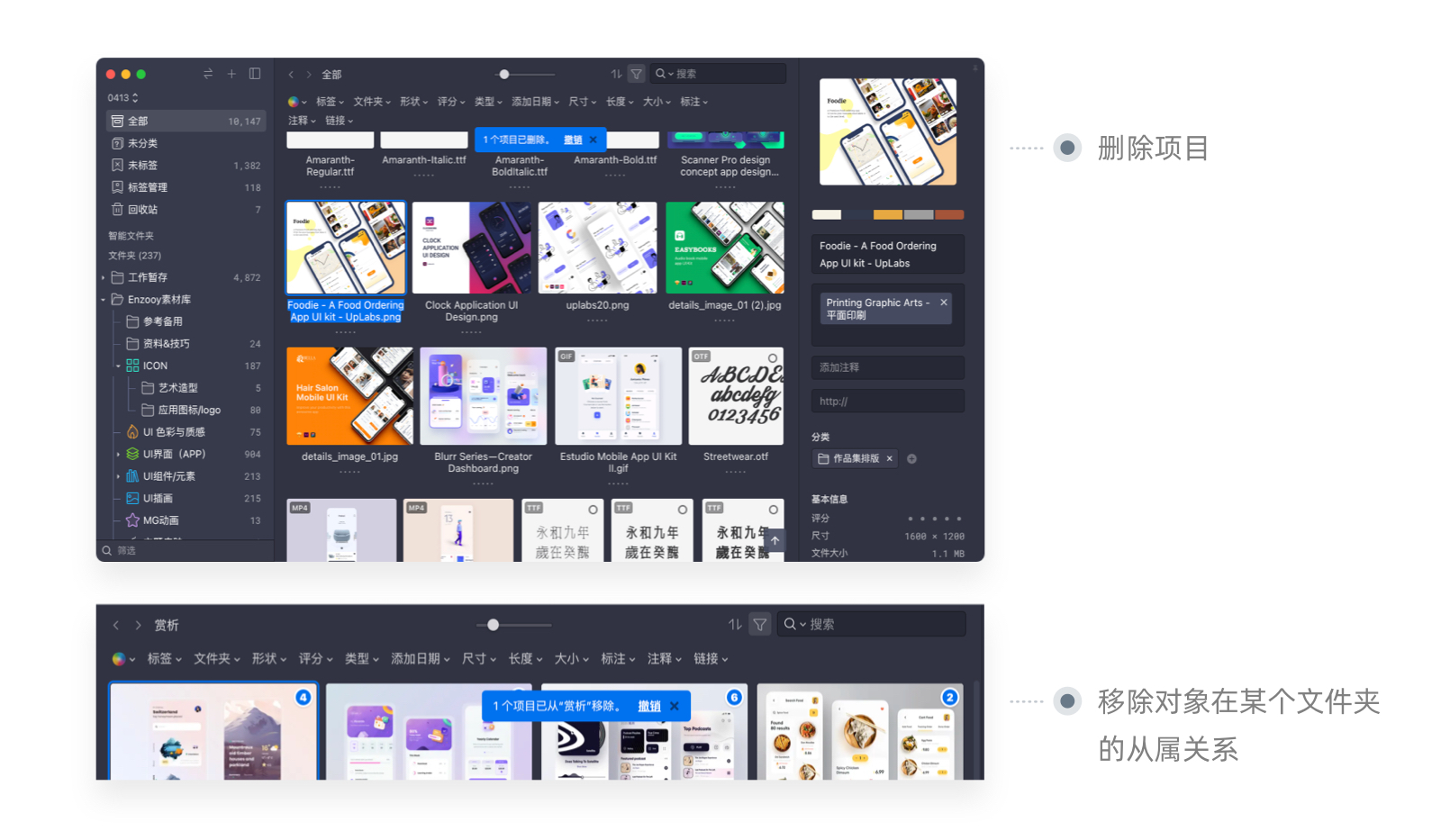

举例:在Eagle应用中,①删除图片后会立即浮出“操作成功”的Alerts,且带有【撤销】按钮;②在文件信息栏处删除其文件夹归属也会有同样反馈。

3、发生错误:展示状态+解决方案。

比如空状态页说明“网络故障”的同时也提供“刷新”按钮重试。

✏️「交互一致性」体现在各种页面控件布局、操作交互的一致性、页面的跳转逻辑的一致性,总而言之即“行为的一致性”——指人们的行为倾向于和过去的行为与判断相似。

「交互一致性」和「视觉一致性」往往有交叠,毕竟视觉会影响认知,认知影响操作。

1、建立稳定的“预期”,降低用户对界面的学习成本。

2、加强对产品品牌的辨识度、可信度。

3、提高设计师工作效率。

a)保证不同设计师方案的一致,易于交接上手

b)复用资源,降低设计成本

c)开发同事可以提高开发速度

1、界面排版。使认知和习惯保持一致。

比如不同版块使用统一的列表布局形式。

举例:黄油相机app中,首页【滑一滑】和【模板】页都使用了瀑布流的图片布局结构,且单元的头像名称、图标的结构样式也保持一致。(另外,个人中心和设置页中「喜欢的照片」也保持了这种布局一致性。)

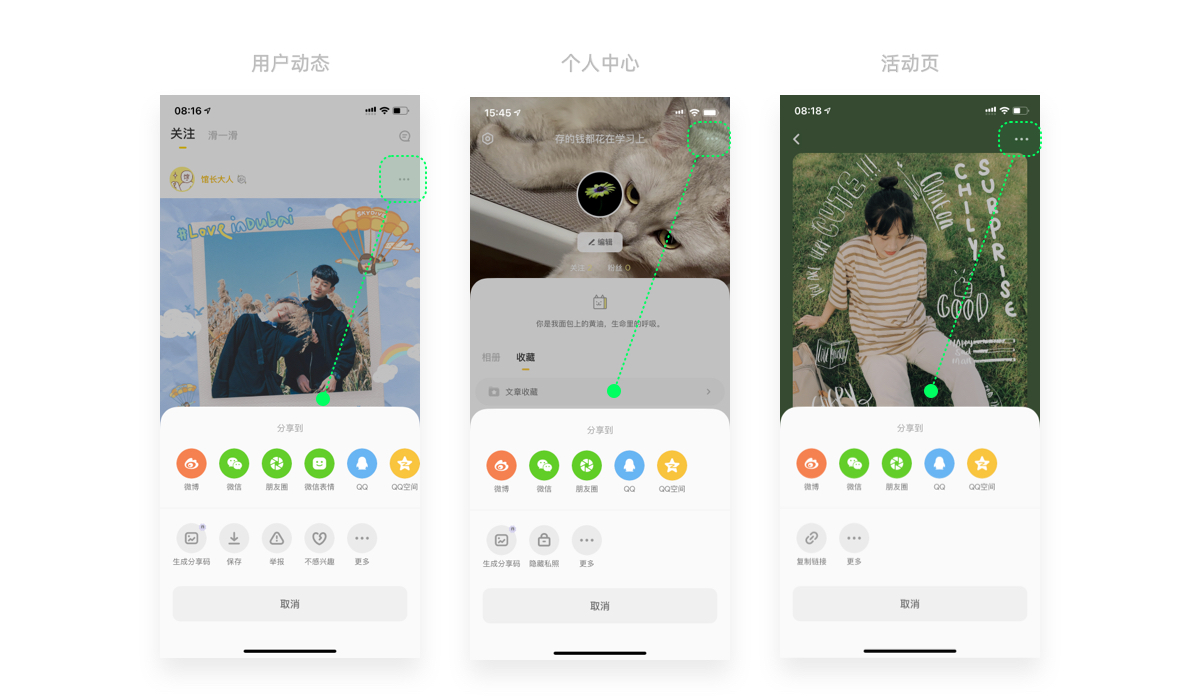

2、交互控件:相同按钮呼出相同的控件,符合预期。

举例:黄油相机中的“更多”操作。

首页「关注」的动态列表、活动页乃至「我的」页面,右上角都有“更多”图标。且点击后浮出统一的“分享和更多操作”的控件面板。根据对象属性,承载的功能或有不同。

3、多终端的体验。跨平台的使用,切换无压力。

(参考文章:多终端一致性设计)

iPhone、iPad都归于移动端的使用,交互模式以屏幕触摸为主;Mac上客户端和网页版则为固定使用、交互以键鼠操作为主。不同终端的设计,往往会根据设备本身的特点(如屏幕尺寸、显示方向、交互形式等)来做布局、触控以及形式的优化。

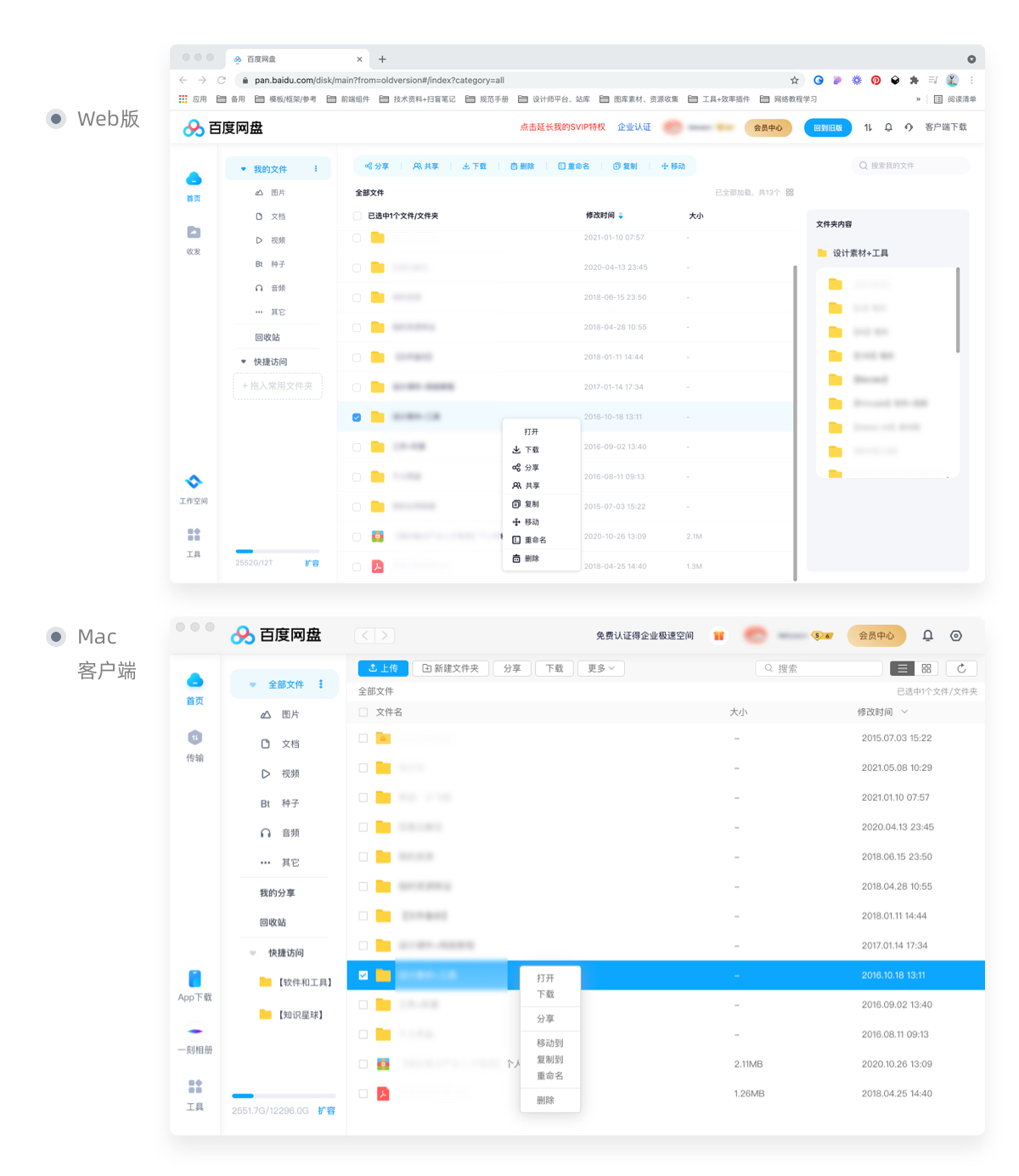

以百度网盘为例:

百度网盘|Mac & Web

Web版更新后和客户端的一致性更高了。核心功能的层级布局、信息显示、操作形式大体相同,但Web版还增加了“选中文件夹预览内容”模块,比客户端更方便。

两者的选中对象后,顶部按钮组都对应显示出更多操作,也可鼠标右键调出“更多”菜单,符合用户的心理预期;但图标表现、鼠标悬浮聚焦样式等有区别,大概是客户端还未优化(这么一对比我更偏爱Web,视觉感受也更好;客户端目前体验较差。)

百度网盘|iPad和iPhone

相对于电脑端,移动端提供了更多服务、工具整合。

iPhone 和iPad HD版首页的智能化卡片布局保持一致,但比起iPhone中的单列顺排,iPad HD版还充分利用了自身的大屏空间设计为二分栏,并有横竖屏适配。(PS:iPad上“管理我的首页卡片”在显眼处,而iPhone上却放在了页面最底部,隐藏得比较深,我之前都不知有这玩意儿 =_='')

4、文案。

文案的风格和表意要保持统一。(参考:设计师要懂的微文案设计)

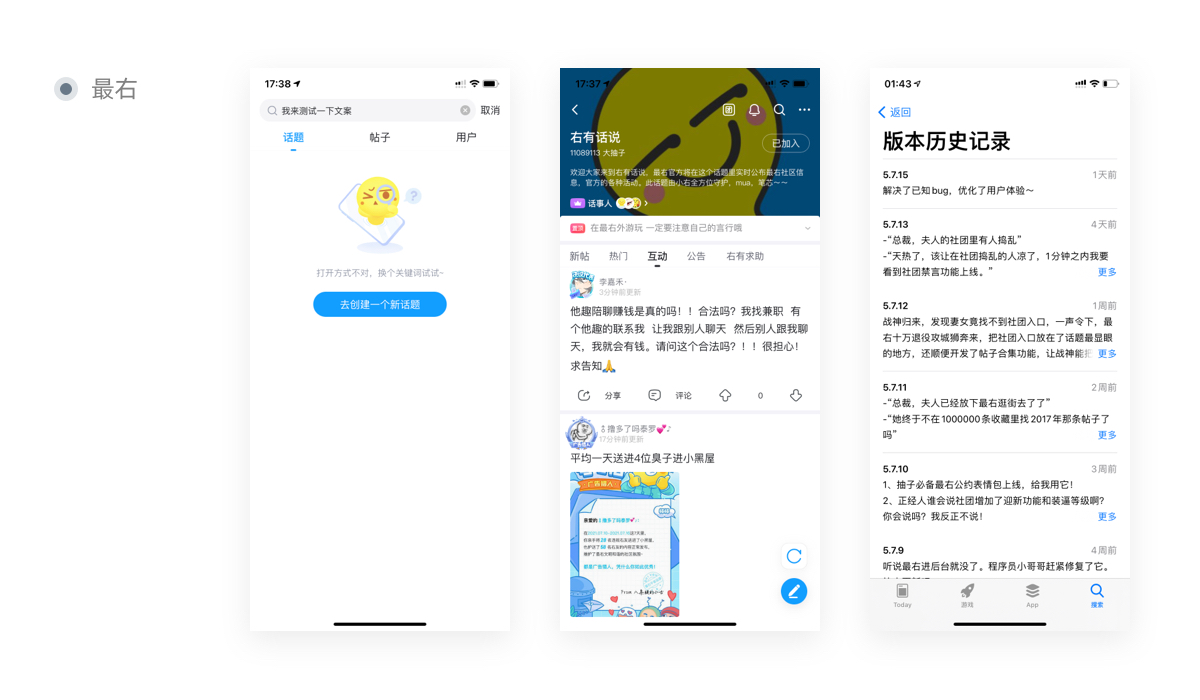

举例,最右和哔哩哔哩漫画用户主体为年轻人,调性偏趣味活泼,或耍贱卖萌,或中二气氛浓烈。这类产品的缺省页往往是以逗趣文案搭配上各自俏皮的IP形象动作,情绪表达、画面感较强;文案多带语气词,以及某些字符小表情和情绪标点符号(如声音拖尾的“~”符号和感叹号)。

除了视觉风格,最能直接传达信息和情感的就是文案,其实目前我们对文案情感的把控可能没有很严格,会先强调表意明确;而且毕竟是传递普适内容,一般不会用“特点太过”的文案说明(比如文言文),得保证大多数用户都能接受和理解。另外,产品对应语言不多的情况下(比如只有中文版),文案构思起来比较容易,若是要考虑多语言情况,则还要受到各地语言风俗习惯、长短适配的限制。

除了视觉风格,最能直接传达信息和情感的就是文案,其实目前我们对文案情感的把控可能没有很严格,会先强调表意明确;而且毕竟是传递普适内容,一般不会用“特点太过”的文案说明(比如文言文),得保证大多数用户都能接受和理解。另外,产品对应语言不多的情况下(比如只有中文版),文案构思起来比较容易,若是要考虑多语言情况,则还要受到各地语言风俗习惯、长短适配的限制。

🔔 也有特殊情况。不遵守一致性时,需要有充足的理由。比如为了满足某种特定需求进行取舍,在一致性和功能考量之间做平衡。“一致性并不是枷锁”。

优秀的设计会通过易理解、表意准确的意符,将产品的目的、结构和操作方法清晰得表达出来。

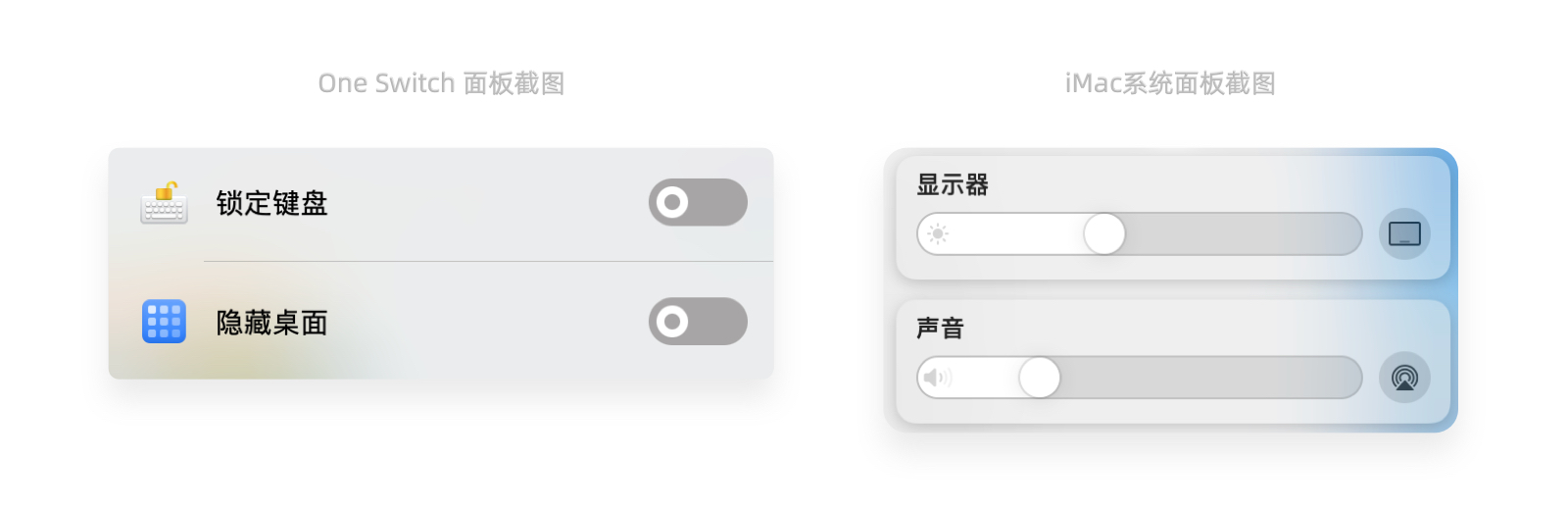

不同的意符,表达出的操作方式的提示不同。现实中我们会根据产品的构造特点去旋转旋钮、上下拨推电闸等等,App中也往往对应现实情景做交互控件。如下图,我们能清楚识别出是“点击”开关还是“滑动”调节。

意符可以简单记为“表达意思的符号”。光看汉字我一开始把它对应成了“图标icon”,但其实意符(Signifier)包含图标。(参考文章:App中的交互手势和意符设计)。

✏️ “意符”是能告诉人们正确操作方式的任何可感知的标记或声音,文案、图形、引导等都可归于这个范畴。正确的意符,表达正确的“示能”,让人容易理解产品的用法并能做出正确的操作(达到“Don’t let me think”),反之则让人疑惑甚至出错。

关于意符,此处强调文案的重要性。我们在设计时一般会注重图标、页面结构等的表现,其实相对其他视觉元素,文案始终是最为“保底”的辅助说明方式。用图标难以明确表达时,尤其需要文案上场支援。(同样可参考:设计师要懂的微文案设计)

1、清晰表达信息。以弹窗上标题、按钮文案为例,是否有歧义。

2、展现产品个性。比如卖萌风格、趣味性。(见「一致性」中文案部分列举的最右、bilibili漫画案例)。

结合案例来理解——

正确的意符|潮汐App:

1、「小憩」在定时操作时,随着滚动变换数字,下方小字会对应提示“闹钟将于xxx时间响起”,提供了明确的辅助信息,让用户更直观知道操作的结果。

2、开始“小憩”后,首页原本的「中午好」文案变为了「正在小憩」,标识出明确的状态信息;

3、「关闭」时需长按(避免误触),按下时在按钮上方给出了“进度条”来告知用户“需长按多久”。

失败的意符|米家app的空调定时:

说到失败的意符,我瞬间想起之前使用小米空调遇到的“坑”——

♦️ 通过米家控制空调定时,若想设置大于2h,则只能通过“自定义”。但点击“自定义”跳转到了“网络定时”。这里的文案不统一、页面关系让人迷惑,此为其一。

♦️ 第二,开启「网络定时」,仅根据辅助文字“空调将按照设置时段自动开启或关闭”,我并不能确定这个「只执行一次」是开关机都要执行,还是依据当前空调状态对应执行下一个操作即可。

♦️ 第三,点击「保存」回到主页后,主页(若是设置2小时则会显示倒计时)和「定时关机」控件面板上没有任何变化和标识,以至于疑惑刚刚是否设定成功,只好再次操作一遍去确认。

♦️ 最终定时设定的实际结果是,空调并未在第二天早上如愿关机(还是自己手动来关了),但是在第二天晚上22:30自动开启????

总结下来,这款米家空调的定时控制中,有挺多地方给用户的顺畅使用造成了阻碍,让人迷惑甚至犯错。若优化,需要给予更清晰的解释说明和状态标识;或者对比「华为智慧生活」App对台灯定时设置的设计,将开启关闭分割开,即便没有详细文案说明,也能清楚理解如何操作。

✏️ 即时反馈 意味着通过合适的反馈以及和程序之间的交互,让用户时刻知道现在发生了什么。

用户与程序的交流互动有来有往,用户的每一个操作都应该给予其反馈,让用户明白他的操作有被接收到,无论操作正确或错误。

👀 记得自己“点不动”按钮时内心的焦躁么?还疑惑是手机卡死了还是软件bug~~不禁想说“大哥,你好赖都给点反应撒?你这样显得我很呆。”

即时反馈有3个知识点:⭕️有明确结果的反馈;⭕️无明确结果的反馈;⭕️置灰按钮不反馈。

用户进行操作后,应立即给出反馈。比如点击按钮后图标样式发生变化,或者有页面跳转到二级页面,还有弹出浮层等等。

用户进行操作后,应立即给出反馈。比如点击按钮后图标样式发生变化,或者有页面跳转到二级页面,还有弹出浮层等等。

举例:lofter的喜欢、点赞,点按图标发送样式变化。

⚠️但需要注意,反馈是必要的,但也不应该过多而打扰到用户的正常使用(尤其烦那种得点击关闭的对话框)。

反馈不能重复

比较普遍的错误做法,是提示框(toast)的过多使用。其实已经有样式变化反馈的可以不用再给重复的toast,除非有额外的信息需要展示。

举例:知乎的赞同和喜欢。

「赞同」或「取消赞同」已经有前后样式变化,为何还要出现toast呢?而且出现在顶部,用户聚焦在底部“赞同”操作时突然被弹出的toast抢去目光(眼睛:其实我也不想看它,但有东西飞过我忍不住)。比较奇怪这样做的意义。

而「喜欢」略有不同,它已有图标状态变化,但页面中间弹出的toast还承载了情感化设计,有读者与作者的互动交流感觉在。不算反馈重复,是挺好的交互。

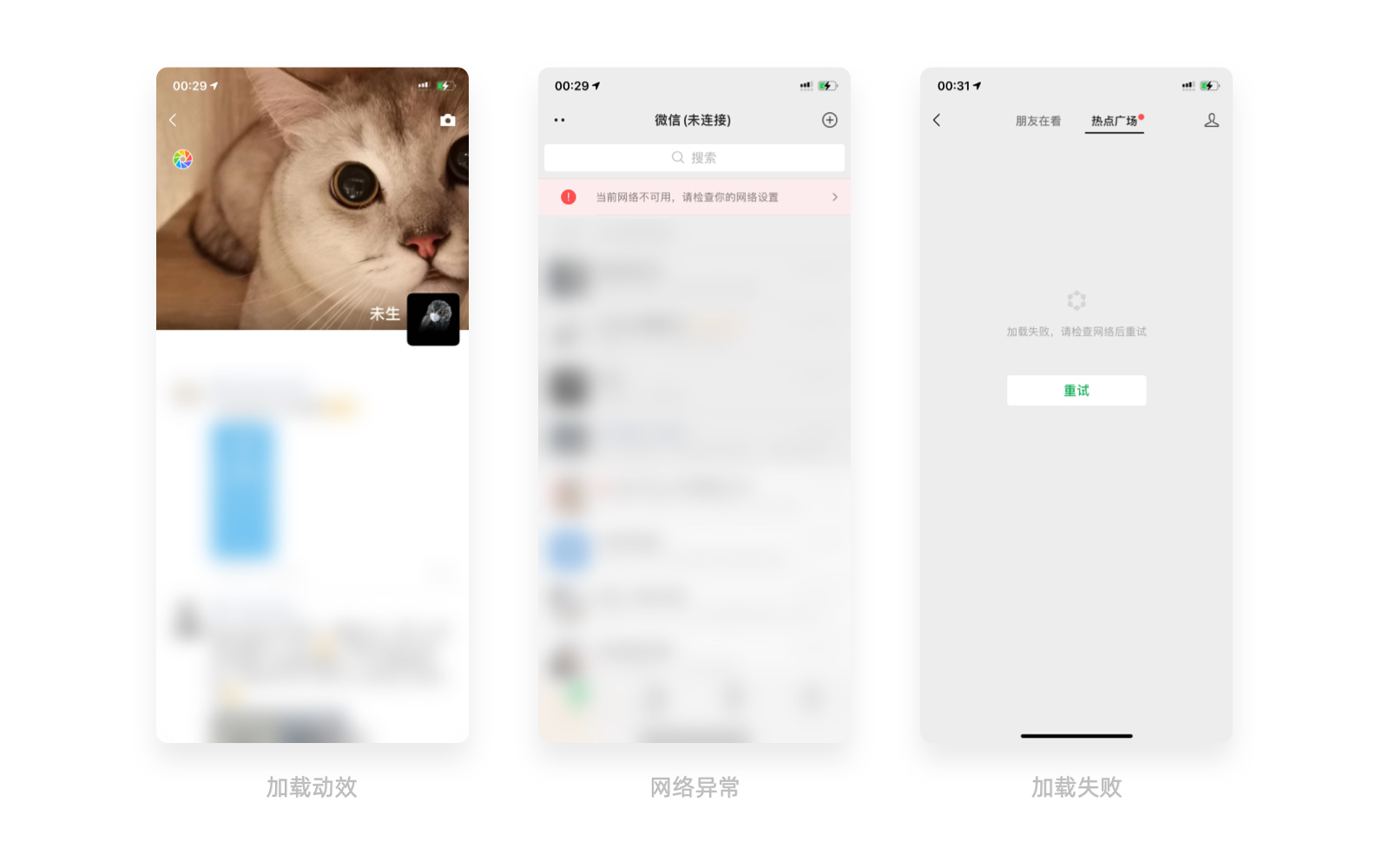

页面正在加载以及加载失败,都要给出反馈提示。

页面正在加载以及加载失败,都要给出反馈提示。

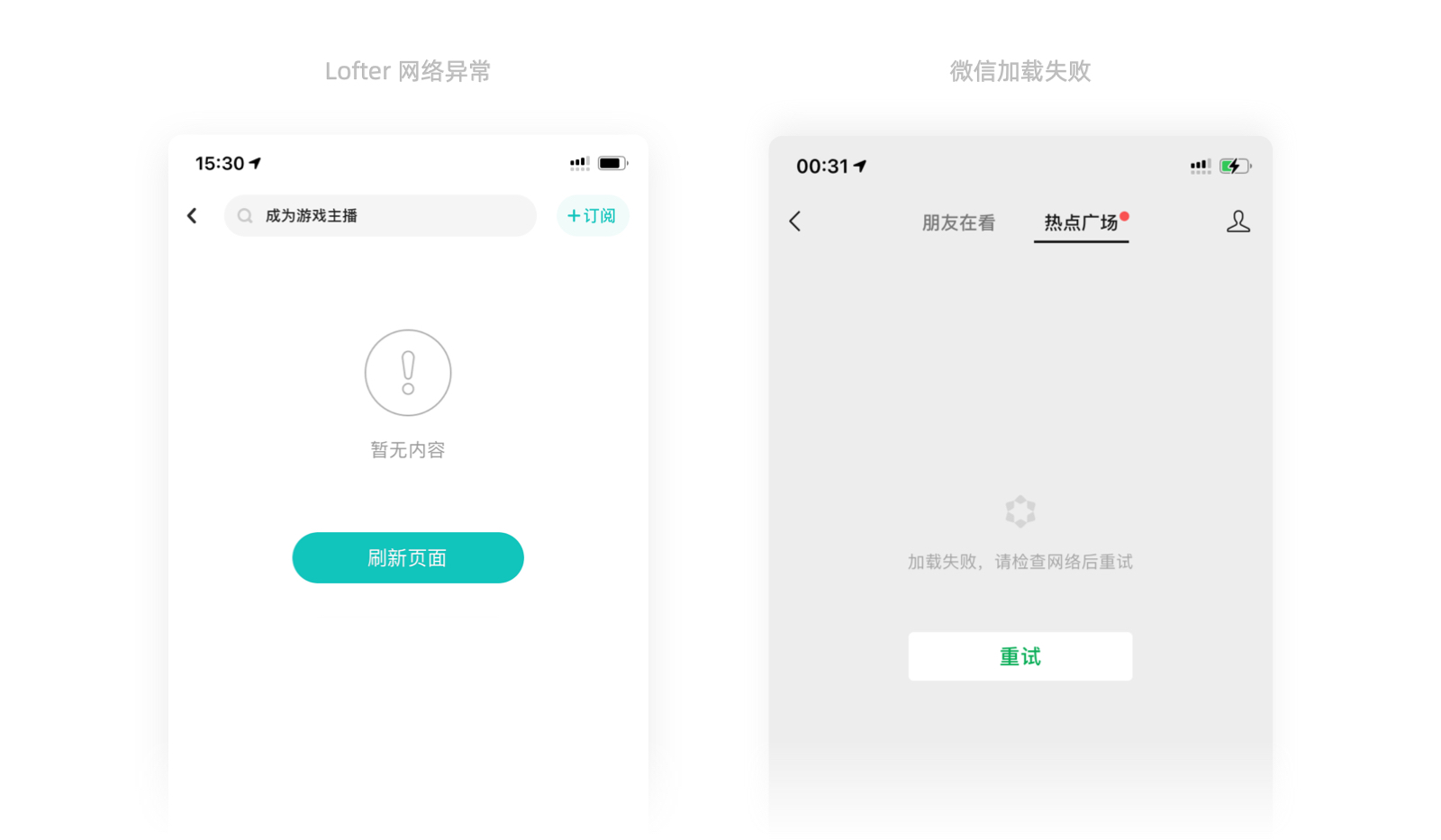

对于加载失败时,需要注意:⭕️告知失败的原因,⭕️给出解决办法。

举例:微信网络异常时~ 1)【朋友圈】有新动态时,进入朋友圈会自动刷新,左上角有朋友圈图标的旋转动效表示加载中(但是网络不好时会加载会停住卡死,加载太久没反应也不好,最好有toast提醒);

1)【朋友圈】有新动态时,进入朋友圈会自动刷新,左上角有朋友圈图标的旋转动效表示加载中(但是网络不好时会加载会停住卡死,加载太久没反应也不好,最好有toast提醒);

2)断网时,【主页】标题文案追加“未连接”,且有红色警示状态栏说明“当前网络不可用,请检查你的网络设置”。用户还可点击跳转到二级页查看相关说明,辅助解决问题;

3)【看一看】的热点广场“加载失败,请检查网络后重试”,并提供了「重试」按钮。

即时反馈很重要,设计工作中要注意核对异常状态是否都有考虑完整,且要走查反馈是否如预期方案,查漏补缺。

🔔 异常状态:无网络、无响应、无数据、网络慢,是否有缓存,过多数据(比如大量聊天记录、 用户填写字数超过限制等),过少数据、数据过期、状态的改变(如换城市)

置灰按钮不应该有反馈,页面应该让用户明白为什么置灰。

置灰按钮不应该有反馈,页面应该让用户明白为什么置灰。

“禁用”本身就表示无法点击、点击无效,若点击后还用toast反馈来向用户解释这个不能点击,与置灰按钮的意符表现相违背,也说明这个禁用按钮是失败的意符(明明禁用,却让用户依然想点击,甚至点击也有反应)。

参考文章:

《隐形力量:对齐,方向和焦点》、《设计原则 II - Alignment 对齐》、《对齐在APP中不易被察觉的3点》

人们的眼睛总是喜欢看到有序的事物,仿佛通过某个视觉纽带(“隐形的线”)将部分元素连接在一起,令视线有基准可循。不但让人在视觉上带来安稳感,更引导暗示人们元素之间的关联性,助于用户理解其中的含义。

我把对齐记为3种类型:

如文字左对齐、右对齐、居中对齐等,图文混排的顶对齐、垂直或水平居中对齐等等。

对齐的根本目的是使页面统一而且有条理,要注意选择尽可能少的对齐方式。对齐的种类越多,页面会更乱。

在UI设计中,我们经常需要考虑视觉重心对齐,比如绘制图标的时候。

要注意不同形状造型的重心差异对视觉的影响,在交付切图时保证视觉对齐、落地时达到理想效果。

除了局部元素的对齐关系,还有宏观上的布局对齐。注意整个页面的平衡和规范。

不同的功能版块往往使用差异化的布局和样式来区分,对应设备也会选择不同的排布对齐方式(比如「一致性」里举例的多终端适配)。

举例:酷狗音乐

播放页的横竖布局分明,各版块整体上有两端对齐,版块内元素垂直居中对齐。 另外,“音效”所在的5个图标组,由于“更多”图标的“3个点”视觉占位太窄,进行左右两端平衡、中部均匀分布后,中间的下载图标并未在界面正中,而是偏右一点(不过影响不大), 考虑到了整体视觉平衡,否则该栏会显得更加偏左。

距离上:对应“邻近原理”,设计时,将彼此相关的项归在一组,使用户能够正确地理解元素之间的关系。比如设计时我们通常会设定组件、元素之间的距离规范~大间距、小间距。

层级上:依据信息内容,把同类信息收进一个类别,可提高用户寻找和识别效率(这一点也可运用到希克定律中)。

设计时,我们通常将界面中相同类型的信息,用相同的表现形式。模块也往往根据相似性进行分类。(其实和“一致性”在界面中的运用是一个道理。)

【相似原则】可以帮助我们组织和分类组中的对象,并将它们与特定的含义或功能相关联。

单个元素样式(文字、颜色、形状等),状态样式(图标的选中、按钮的点击、多选控件等)。

单个元素样式(文字、颜色、形状等),状态样式(图标的选中、按钮的点击、多选控件等)。

以文字来说,标题、副标题、正文的层次统一,根据样式能快速识别文字类型。

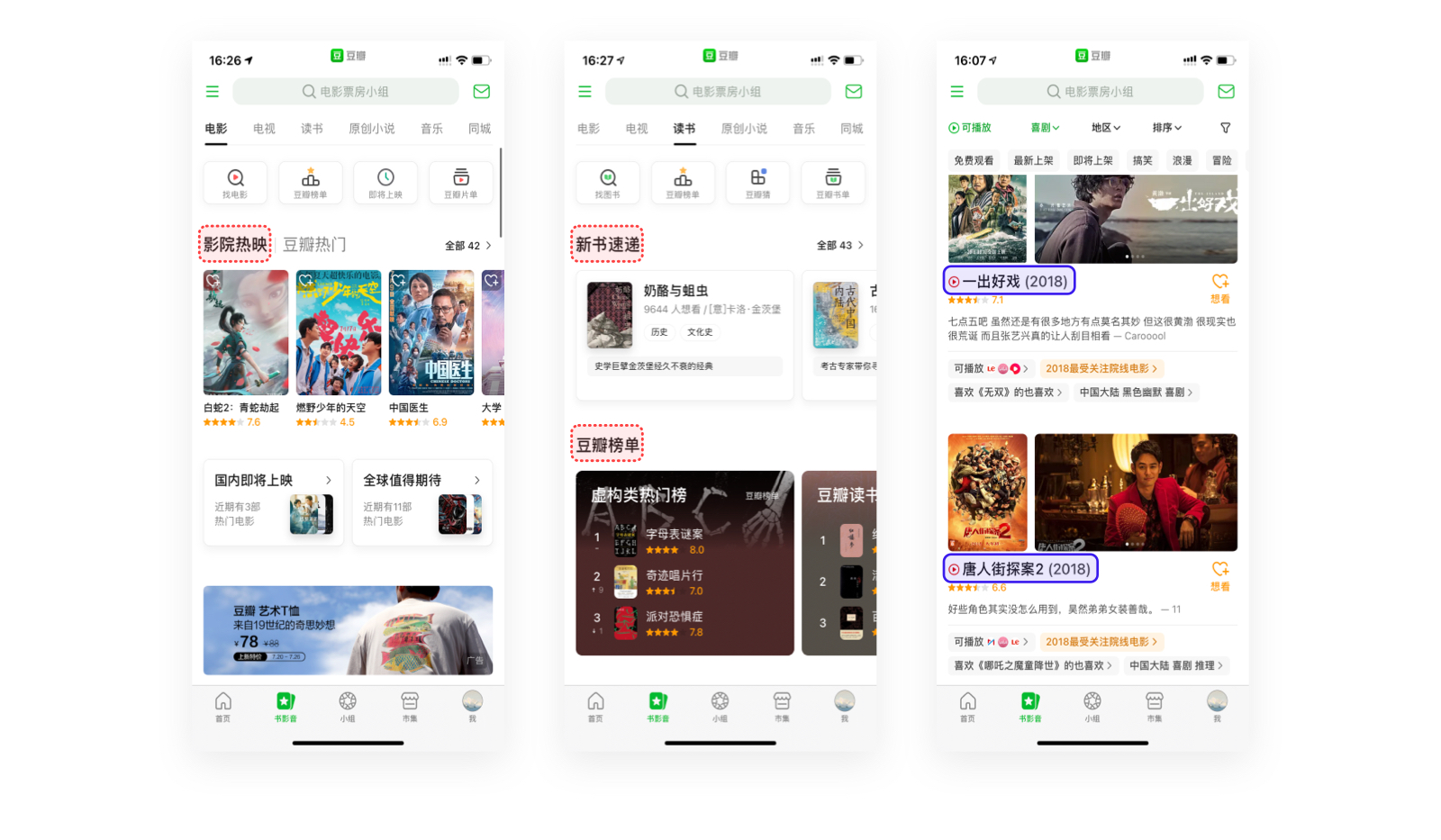

举例:在豆瓣中,不同版块的标题样式一致,引领各个区块。电影列表中的名称文字、评价预览小字的样式也分别统一。

另外,运用“逆相似”,可以达到“破局”、吸睛的效果。由此又联想到「对比原则」,在“主次分明”中使用较多。

除了将重点信息单独摘出来展示,站在用户的立场去定义“重点信息”;也可以是为产品角度,去强调“想让用户注意到的内容”,比如活动广告。

✏️ 「主次分明」展开想——使用「对比」的设计手法,基于格式塔原理的运用或逆运用(诸如邻近性、相似性、主体&背景、共同命运等),对重点信息进行强调突出,使得页面各部分层次分明,完成预期的视觉引导;也能起到增加视觉层次的作用。

视觉上,我们也不怎么愿意面对一个全是“设置列表”的应用吧,还有“文字太长不看”系列~~

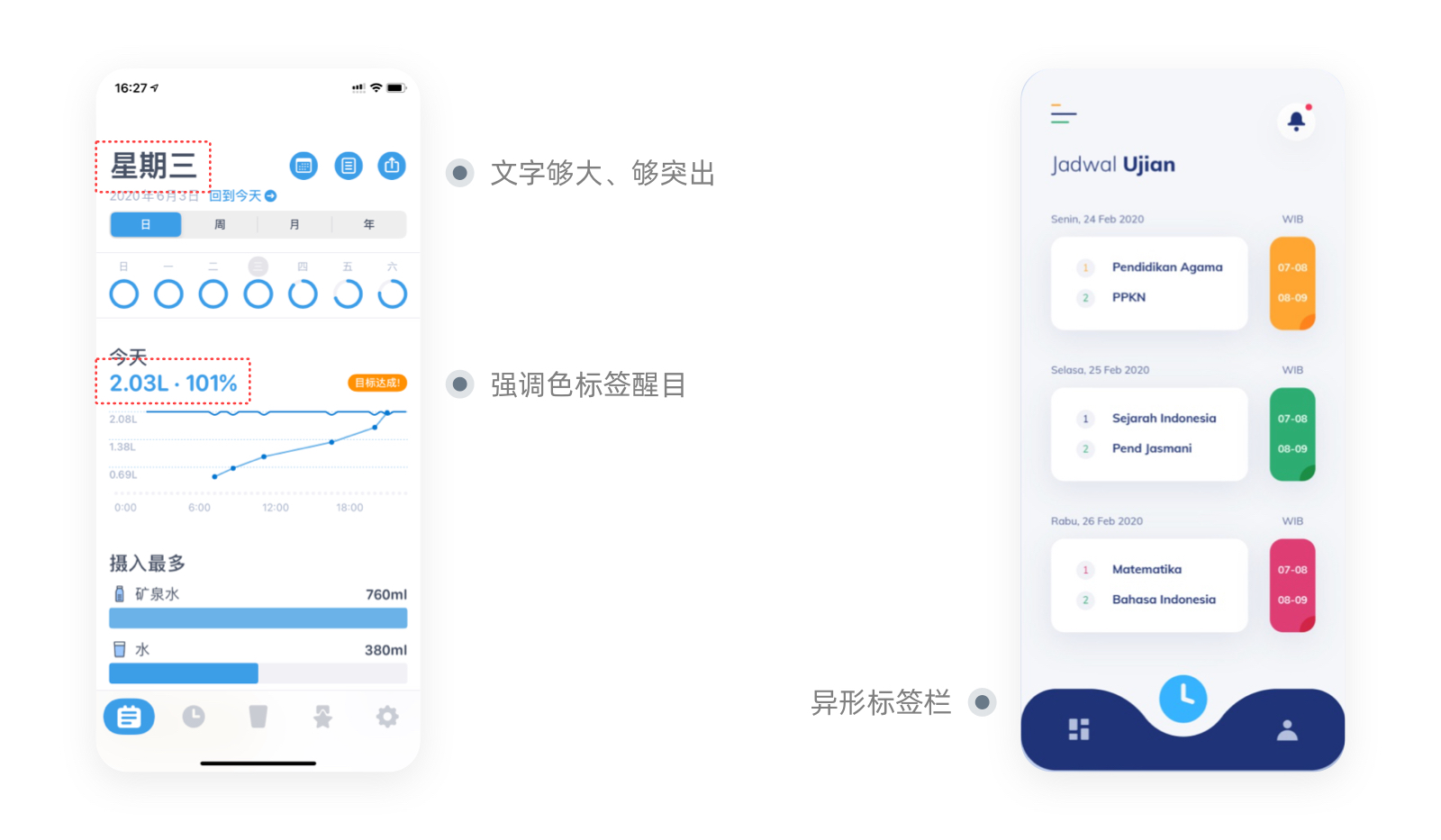

联系设计原则中的「对比原则」,将「主次分明」的方式分为3类:

1、大小/视觉占比。个体元素的视觉占比。比如字体大小和字重,图标/形状区块的描边vs填充(按钮,卡片)。

2、颜色。重点色突出,如对比色的使用。

3、形状。比如导航标签栏的异形。

1、满 vs 空。多元素组合在空间上的视觉占比形成大反差。

2、Z 轴层叠关系。比如悬浮层、弹窗。

3、展开 vs 隐藏。把不重要的内容折叠收起。

举例:喝水时间App

①②中的版面均有较大留白。①中进度主体占比大、大面积留白也使得中部的主体更突出,且下方将次要内容收起来只占少量区域,拉起才看到更多;②中大面积纯色,操作按钮组作为主体成为视觉焦点;

③其实和弹窗类似。运用了主体&背景关系原理,模糊背景,重点突出上层信息,主次关系明显。另外还通过颜色、大小强调了按钮。且这种模糊背景的设计有“景深感”,营造空间关系,使主体信息离用户“更近”。

比如支付宝金刚区的图标小动效~还有某些活动banner也是动态形式,让人很难不去多瞅两眼。

很多App中的广告小气泡也喜欢用动效元素,虽然占比小,但足够有吸引力,能引导用户点击。

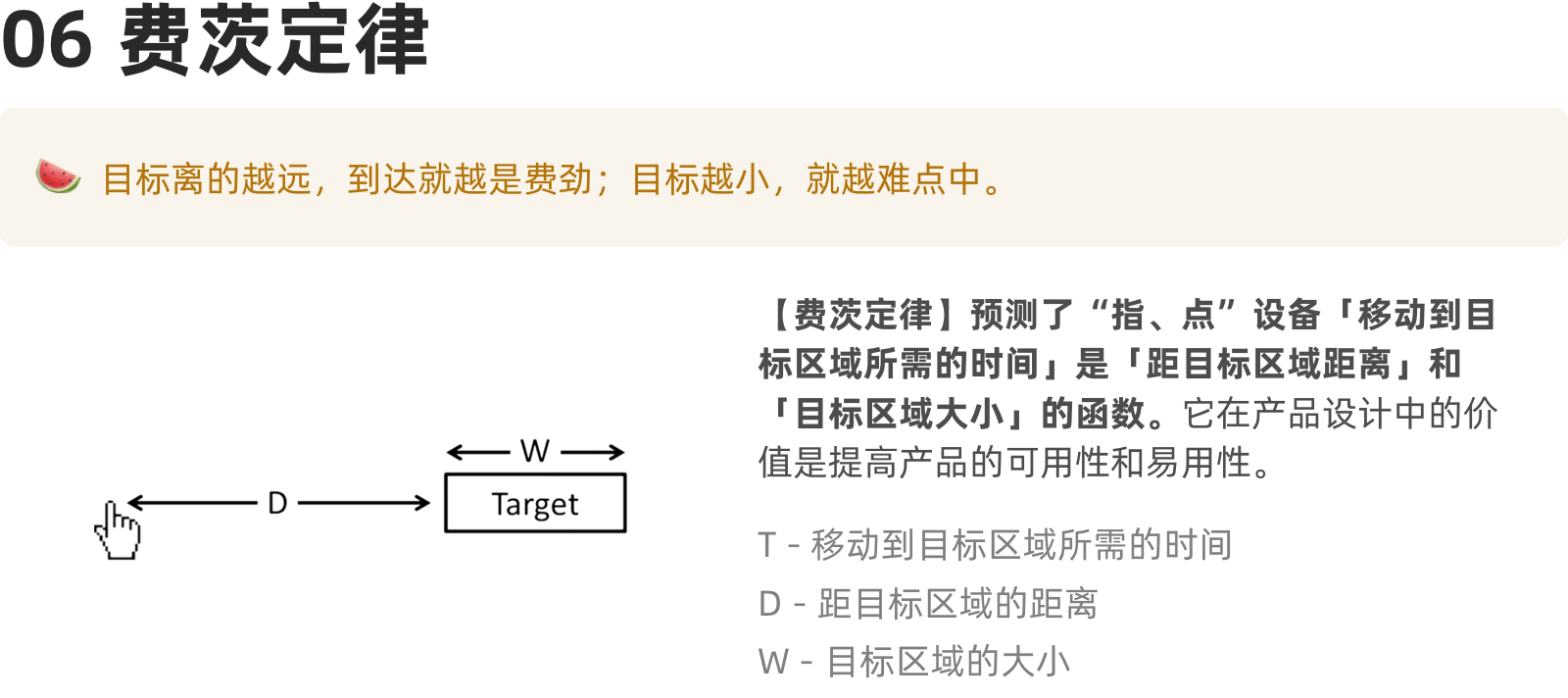

相关文章:《交互设计定律和用户体验地图》、《UI&UE实用方法论 | 费茨定律》、《UI&UE实用方法论 | 教你用费茨定律做设计》

在学习费茨定律时,我有搜刮了一些文章参考,其中有不少是把费茨定律分析得比较发散。但发散过度也有可能会变成干扰~这里我们还是控制下思考方向hh:

D|距离

目标在手指附近,或者距离上一个操作点的位置近。

W|尺寸

放大可视按钮的尺寸,或者扩大操作热区。

🔔 需要注意的是,费茨定律强调“指点”操作,论的是手到目标的距离和目标的大小。手势里面不涉及这些因素(没有客观目标和尺寸概念),不在讨论范围。

Pinterest的长按调出更多按钮在手指附近,这就属于费茨定律,因为侧重点不是手势(换成按钮点按也能行),是“按钮出现在手指附近”的设计减短了手指到按钮的距离。(类比鼠标右键调出菜单,使鼠标到下一步的路径较短)

微信聊天列表滑出“删除”按钮的操作同理,且点击“删除”后按钮原位扩大,同时满足“手指到按钮距离近”和“按钮尺寸”。是容错性、同时也用到了费茨定律。

1)按钮做大点(W大点)更易于点击。也更容易找到。

2)将按钮放置在离开始点较近的地方。比如在手指附近,则移动距离短。

3)相关按钮之间距离近点(D小点)更易于点击。比如左右切换页码。

4)利用手势操作使得按钮灵活出现在手指附近。

5)通过费茨定律的反向使用,可以降低按钮被点击的可能。比如增加距离、甚至层级,将按钮进行收纳。

希克定律指的是:一个人面临的选择越多,所需要作出决定的时间就越长。有时候在选择中花费太长时间从而导致决策失败。(os:代入选择困难症?)

🔔 注意侧重点是“是否通过减少选项来提升操作效率”,如果本身就没啥选项,就不算希克定律(将多个选项打包成一个大类,属于对选项的组织,那么符合)。

对应到交互设计四策略,运用方式可概括为——

删除:

当选项数量千扰到用户決策时间,就减少选项。比如可以把类似的选项合并,冰激淋可以是单类,也可以归到“清凉一夏”中。

组织:

对选项分类,让用户有迹可循。

隐藏:

当需要引导用户选择时,保留重要的,隐藏/锁定/置灰不可点击的项 ;

转移:

将复杂任务拆解成更小的步骤。分步操作,专注当前行为,就可以节约用户作出决定的时间。

在「训练计划定制」版块做基本信息的录入。keep采取了分段流程形式,依次对项目做选择,专注当前行为,就可以节约用户作出决定的时间。 在“添加运动器械”时,选择“是”与“否”会有对应不同的反馈,选“是”时才进一步出现“器械的选择”。这里根据场景做了信息细分,排除了不必要的干扰,没有一股脑地把「运动器械」相关的内容一次性展示(这也是无纸化办公的方便之处hh~)。

在「训练计划定制」版块做基本信息的录入。keep采取了分段流程形式,依次对项目做选择,专注当前行为,就可以节约用户作出决定的时间。 在“添加运动器械”时,选择“是”与“否”会有对应不同的反馈,选“是”时才进一步出现“器械的选择”。这里根据场景做了信息细分,排除了不必要的干扰,没有一股脑地把「运动器械」相关的内容一次性展示(这也是无纸化办公的方便之处hh~)。

♦️ 选项不要减到只剩一个。要让用户有选择——要保障用户的自主选择权,才会更容易被用户接纳;用户需要掌控感,是自己选择,而不是被迫只能这样选择。

♦️ 希克定律不适用于复杂的决策。如果决策需要广泛阅读、研究或长期深思熟虑,希克定律将无法预测做出决定的时间。就比如论文写得详尽深刻,是严谨而全面,不属于“越少越好记”,但“目录框架”仍然满足“越少越清晰”。