金木水火土,哪个不一样?

It is ultra experience

金木水火土,合称五行,相生相克,中国古代哲学家用它来说明世界万物的形成和关系。这是一个框架。

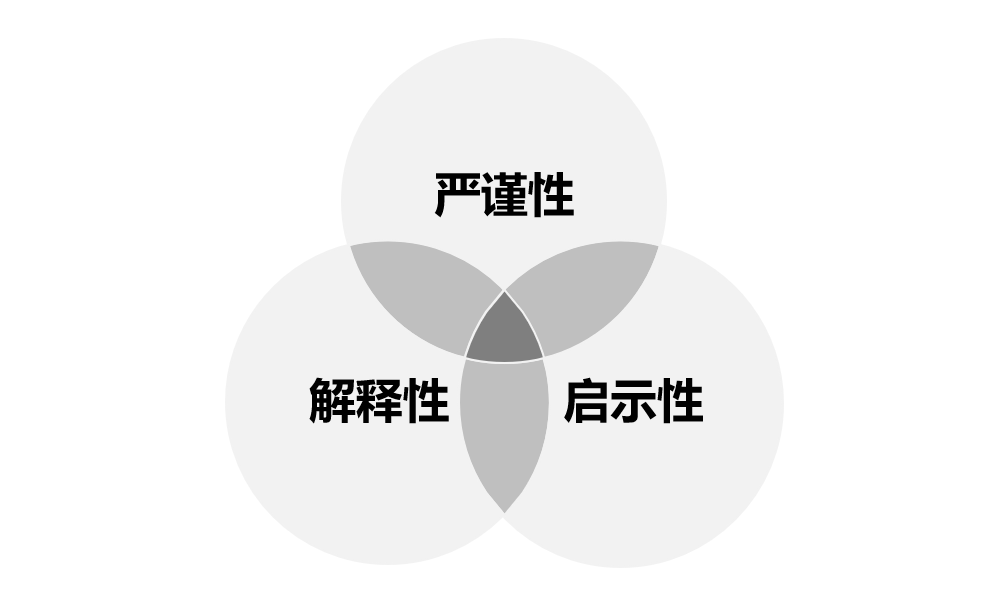

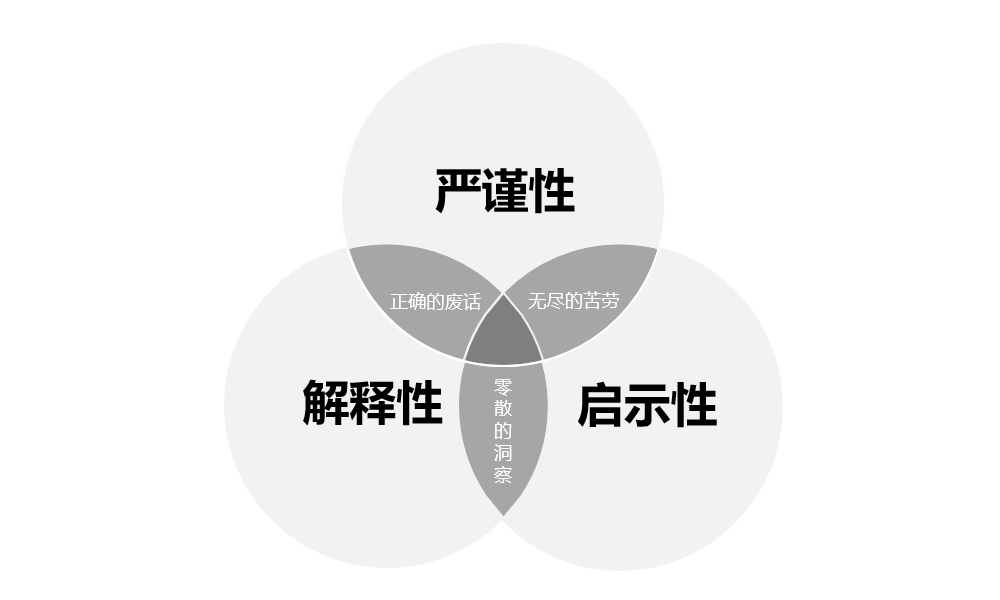

定性框架追求

——————————

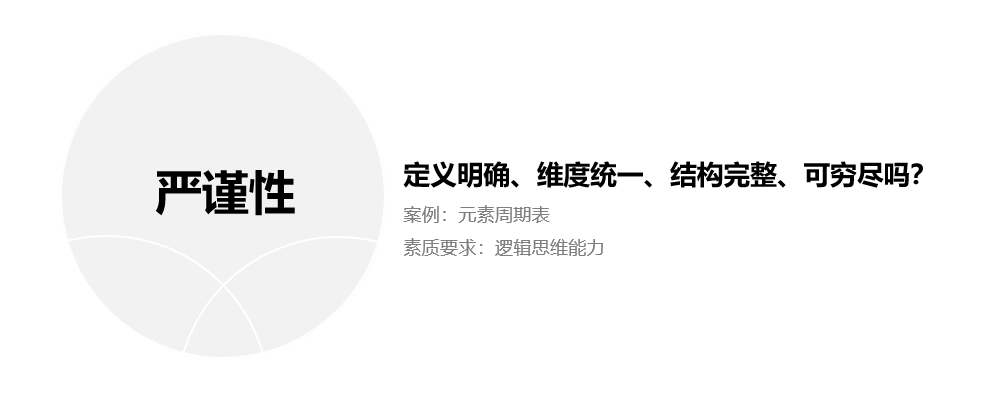

1、严谨性

比如在情侣社交需求的定性访谈中,如果觉得年龄会影响,则要覆盖不同年龄的情侣;如果觉得异地会影响,则要把异地/同城作为配额维度;如果觉得情侣双方的视角不一样,则需要将一对情侣作为研究对象而非某一方;当然还有收入水平、恋爱时长等等。如果在研究过程中有新的发现或假设,则需要在调研中快速补齐样本。

——————————

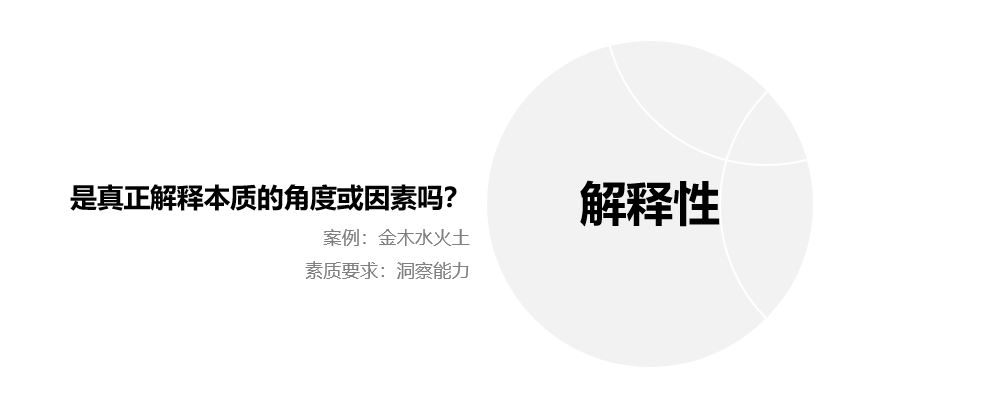

2、解释性

解释性指不局限于表象,找到真正能够解释本质的角度或影响因素,和我们常说的洞察相似,是一种思考过程中产生的愉悦的顿悟。

比如在研究粉丝这一群体时,可以按照行为来形成框架,可以按照产品使用来形成框架,可以按照粉丝身份类型来形成框架,但最终还是选择了粉丝需求这个角度,因为不同的行为、产品、甚至身份的背后,在需求层面的共性更大,需求更适合描述和解释现象:粉丝做公益植树、与身边人争执、在微博里声援,背后都是在维护偶像的形象,如果以行为把他们区分开未免丢失了深层的共性。

——————————

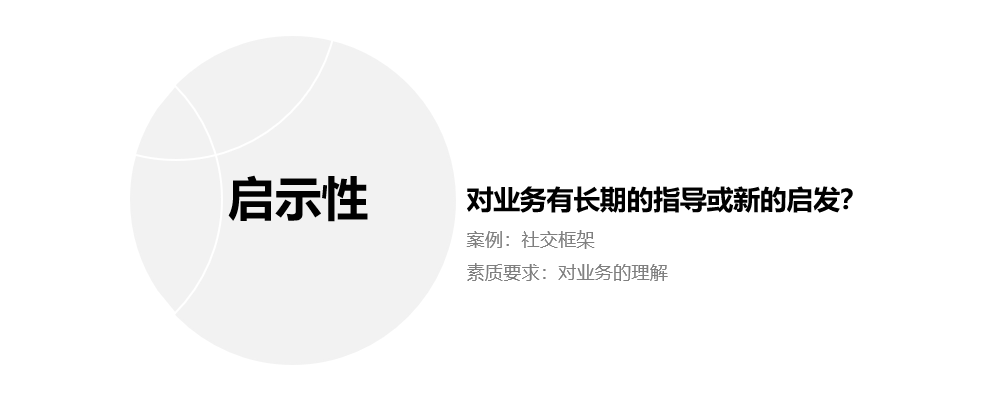

3、启示性

启示性指不局限于当下,对业务有长期的指导或新的启发,就是业务侧俗称的“这个研究有用、有价值”,能给商业问题的决策或解决提供解法或思路上的输入。

——————————

三者的平衡

这三个目标说概念容易,实际要做到其实很难,这时,我们应该优先做到哪个点呢?

这里,以我所在的用研团队多年来对“社交”这一命题的思考过程为例来说明。

作为社交业务的用研团队,社交是一个绕不开的命题,随着我们对用户、市场、业务的认识不断积累,我们对社交的理解框架也经历了一些变化。

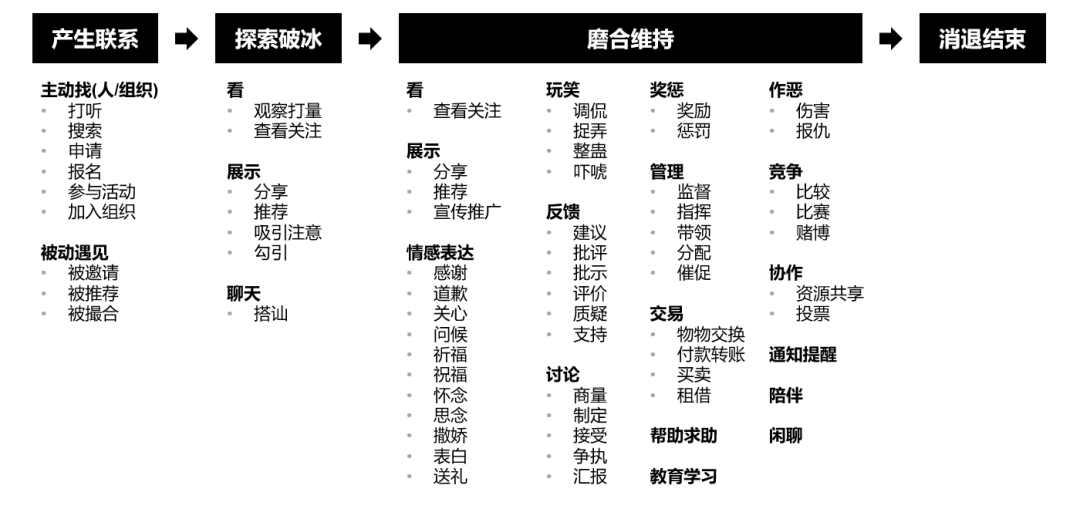

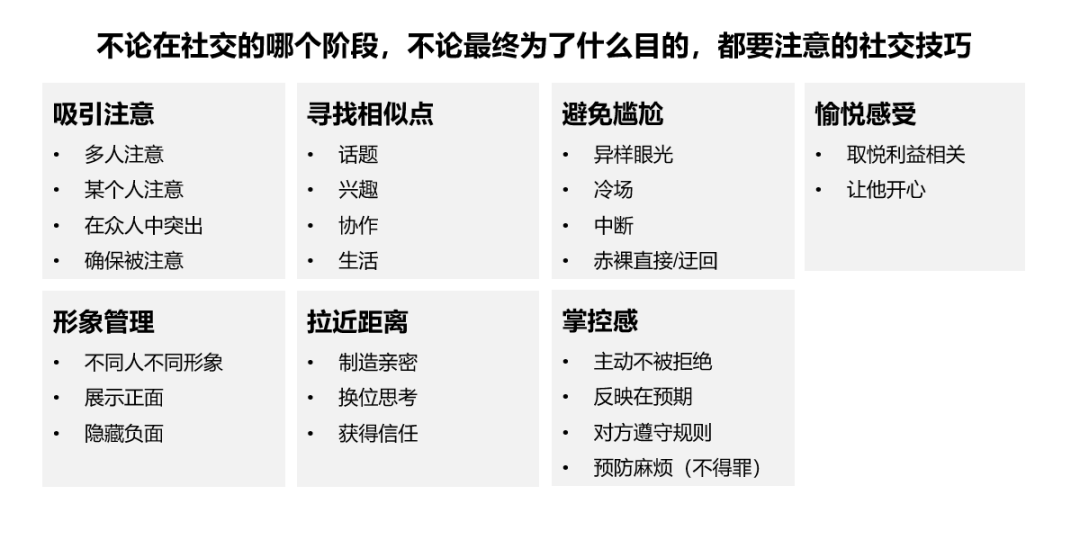

2013年前后,伴随陌陌崛起,陌生交友、LBS社交吸引了大量的关注。那时我刚从学校毕业不久,对社交的概念停留在两个无法彼此衔接的层面:一是理论层面(如合作与竞争、社会比较对应的脑区、八卦的进化学意义等等),一个是产品方案层面(如用户根据什么判断加不加一个陌生人、不同距离展示方式给用户带来什么不同的感知)。为了形成一个更为整体的认识,研究团队试图提出一个社交的结构,于是出现了这个社交行为框架。

它从人与人产生联系的流程出发,列举过程中的真实社交行为,而不只是线上已有的功能,再据此分析不同流程里,有哪些关键的目标需要达成,有哪些线下的行为可以转为线上,从而起到从用户角度统领目标、启发业务的作用。回头看,这个框架现在依然有效,依然对现在的社群、交友颇有启发,但解释性略弱,不算分析得太深。

——————————

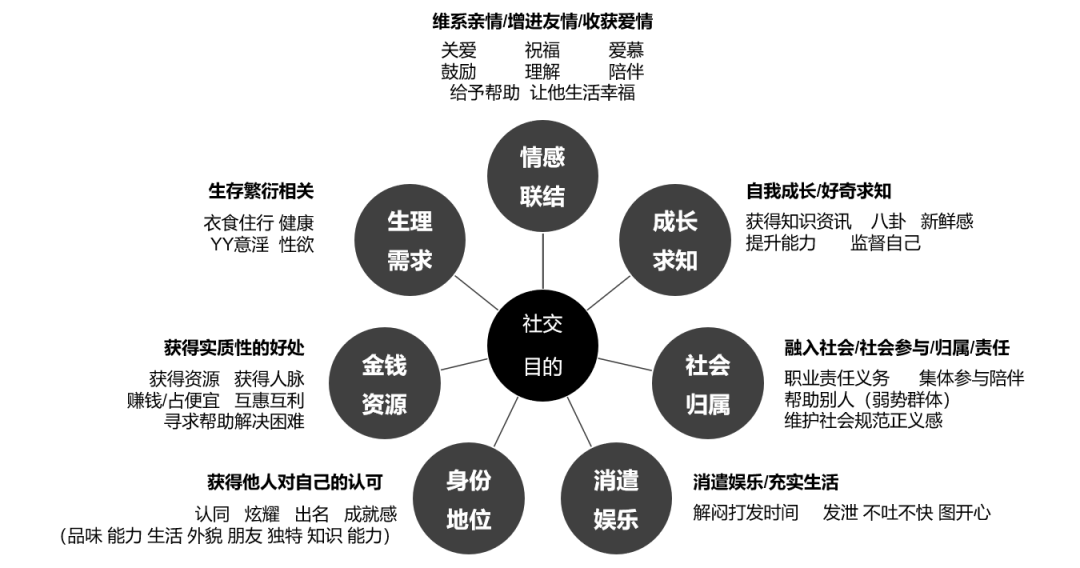

2、社交需求框架

2015年前后,随着对行为与动机关系的思考——不同的行为背后可能是同一动机(如表达爱意),不同的动机也可能表现为同一行为(如发一条动态),我们认为用户需求才是恒久驱动产品的动力。这个“需求”概念表达的是用户想要达到的目的(如迂回地炫耀)而不是产品功能形态(如某个贴纸或滤镜)。因此,那一时期不同的业务都做了不少需求研究。社交需求框架也是当时花了不少精力的一个分析。

它从所有形态的社交行为出发,分析其背后的真实用户诉求,再自下而上归纳出社交的根本需求和痛点。这个框架一方面可以更全局地去分析,我们有哪些优势和劣势,未来不同诉求有什么不同的趋势;另一方面可以更细致地去创新,现在的功能模块在满足用户诉求上还有哪些新方案。这个框架的解释性比行为模型更好,严谨性由于来自自下而上的概念组织而显得略弱,在与业务的实际结合中可能会因为过于“真理”和“概念复杂”而落地有限。

它从所有形态的社交行为出发,分析其背后的真实用户诉求,再自下而上归纳出社交的根本需求和痛点。这个框架一方面可以更全局地去分析,我们有哪些优势和劣势,未来不同诉求有什么不同的趋势;另一方面可以更细致地去创新,现在的功能模块在满足用户诉求上还有哪些新方案。这个框架的解释性比行为模型更好,严谨性由于来自自下而上的概念组织而显得略弱,在与业务的实际结合中可能会因为过于“真理”和“概念复杂”而落地有限。

——————————

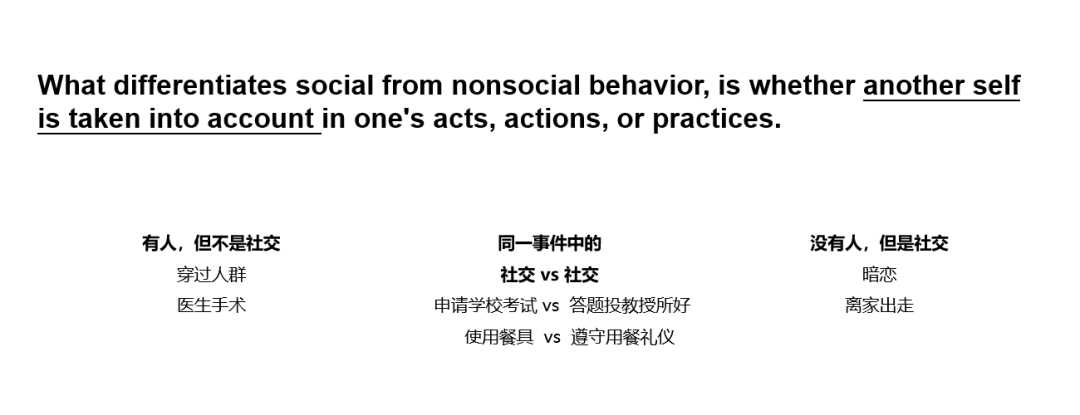

3、社交本质思考

2017年前后,短视频兴起,这一内容形态承载了大量社交行为(如评论、关注)和社交诉求(如通过视频产生共鸣、结交同好)。不同于熟人间的点赞,用户在看抖音、快手视频时的点赞是社交吗?什么是社交呢?这时我们发现:过往我们以为的社交行为已经无法定义社交,我们甚至无法说清社交与非社交的界限。

——————————

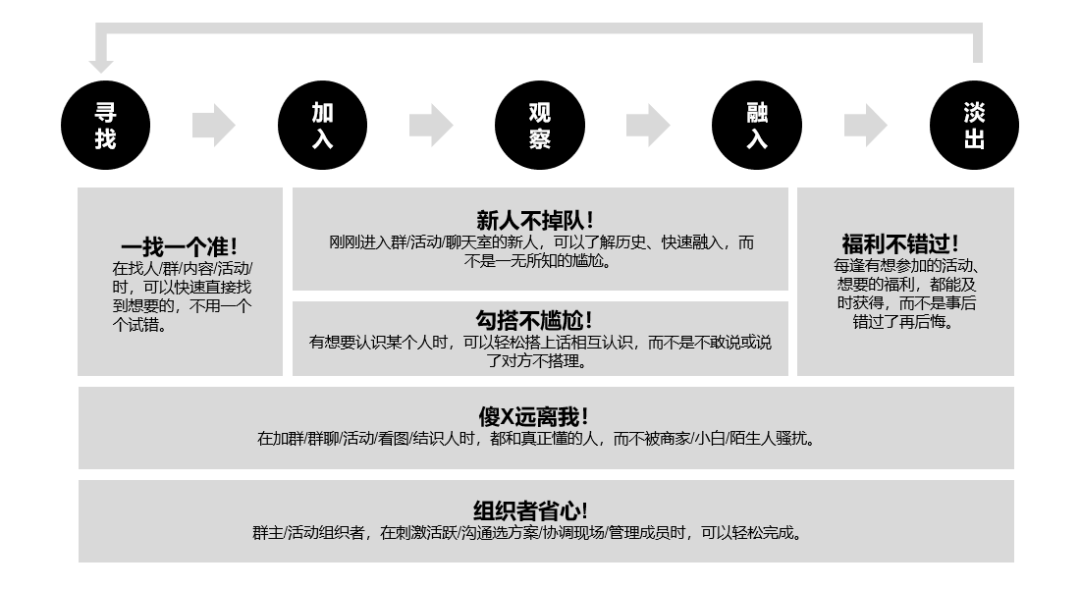

4、社交场景框架

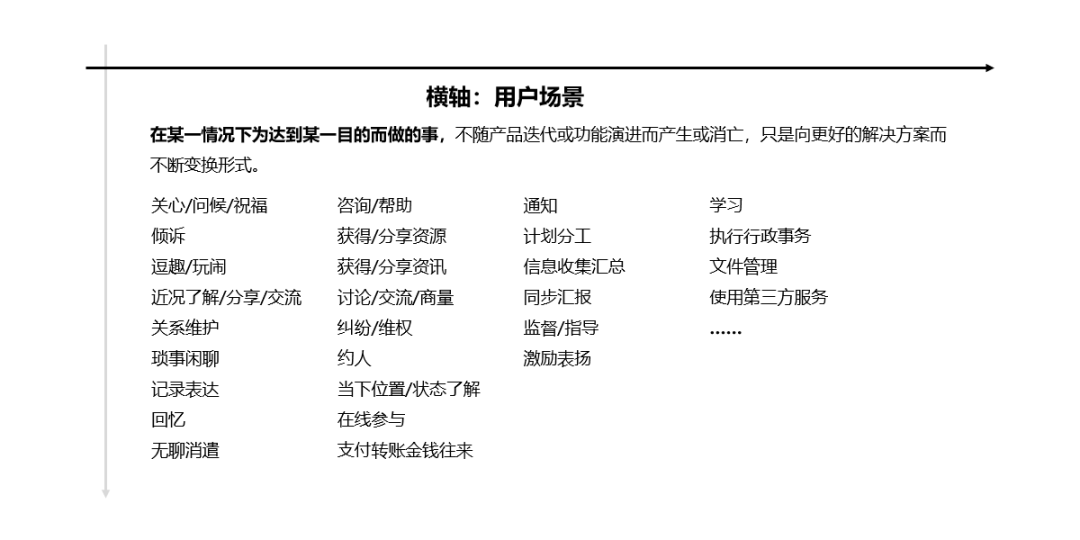

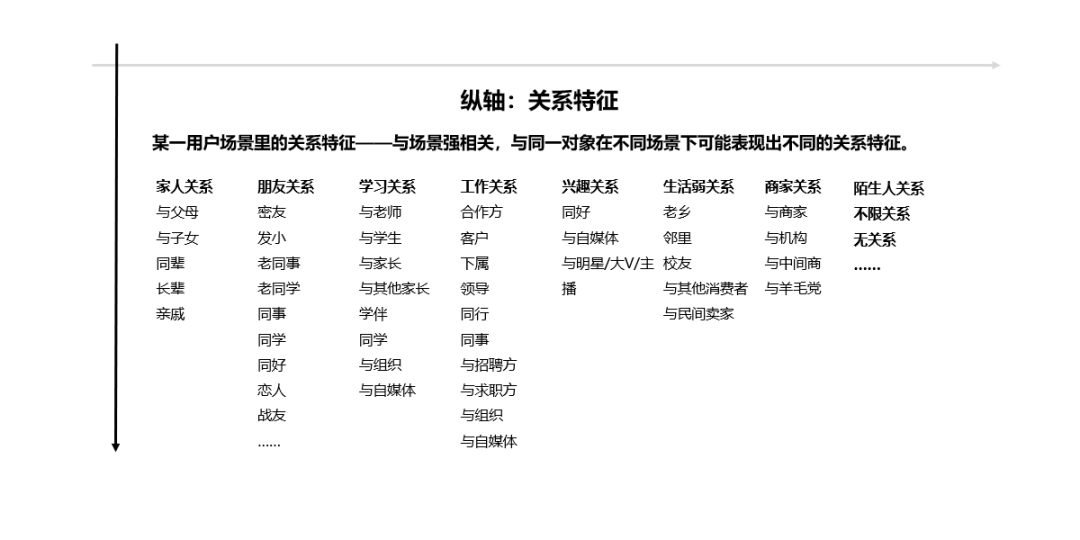

2019年前后,在我们以为自己对社交行为、需求、痛点、本质都有了一些基础的认识框架时,我们遇到了QQ这个历史悠久、功能多样、用户海量的社交产品。过往的结构在描述和解释QQ上,都显得差了那么一点点,不管是社交需求或是行为,都离QQ这个有血有肉有情感的业务有些距离。为了更系统更深入更具体的说清楚QQ,我们选择从社交场景出发:它既有明确的元素构成、又能解释清楚用户用法,而且带有用户目的不局限于当前功能,是一个好理解、稳定、可拓展的框架。

从场景视角可以看到,一直以来人们不断地在场景里寻求更好的解决方案。以通知为例,学校布置作业、朋友聚会时间地点、公司单位会议安排、小区停水等等,本质都是通知场景。而从村口的大喇叭广播,到让家长签字的成绩单,到群公告,到@全员,到已读回执,我们都在不断地让通知变得更容易。而至今,在重要消息不被刷走、知道谁读谁未读,以及后续统计谁来谁不来等方面,所有产品都仍有待提升。

以分享资讯为例,发一条行业资讯到同事群,和发一条游戏资讯到游戏群,对场景来说虽然都是分享资讯,行为都是发链接,但对人的社交来说却是不同的:前者是工作关系的同事间分享知识、伴随学习交流、可能更严肃;后者是兴趣关系的同好间分享资讯、伴随期待讨论、可能更兴奋。对关系的解析是所有社交相关产品、功能甚至内容都应该纳入系统考量的一个重要维度。

感谢阅读,以上文章由腾讯ISUX团队创作,版权归腾讯ISUX所有,转载请注明出处,违者必究,谢谢您的合作。