美感就是 Care!台湾美学教育实践(第1期)

文盲和美盲相比,美盲更可怕。

首发于公众号:WhaleLab鲸实验室(ID:whaledesign)

Care 身边的美好

研究主题:美感塑造的重要性

研究对象:美感教育

项目地点:中国台湾

文盲和美盲相比,美盲更可怕,缺乏审美力更被犀利的比喻为“绝症”,连知识也拯救不了。

在中国台湾,为了改变低美感的大众审美现状, 也为了让下一代进一步接触美感的多种形式,哈佛大学毕业的曾成德联合其他5位教育界、设计界的专家,推出了美感教育课程推广计划(以下简称“推广计划”),打算让娃娃们,从小时候就建立自己的审美观念。

美感教育联合推行人(左至右):凌天、蔡紫德、曾成德、刘惠媛、林静娟、张基义

美感并不是常年泡在艺术圈子里的人独有的,而是每个人都具备的朴素本质,如何挖掘,怎么 培养也是该计划实践的动力源。Whale Lab 不禁想起上学那会儿,语数外/物化生/史地政永远是“主”业,美术、音乐、体育这些课程都上的“胆战心惊”,总怕被突然替换掉。但推广计划里的美感课堂,孩子们却能够舒展身体,甚至走出课堂,走进生活,走向自然,发现美,实名羡慕!

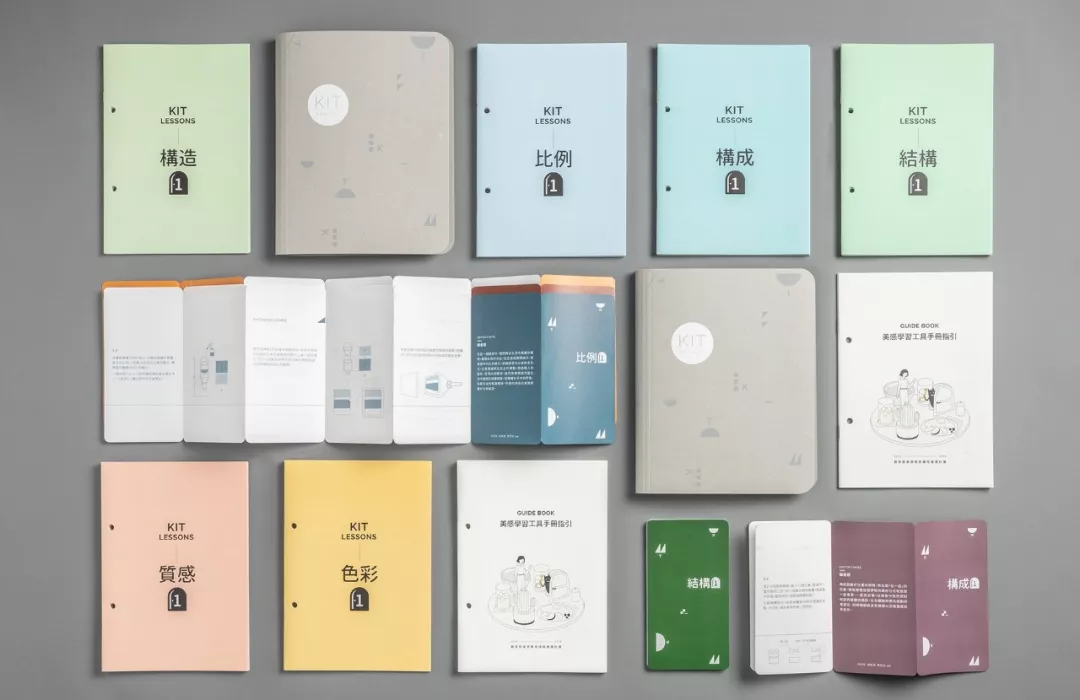

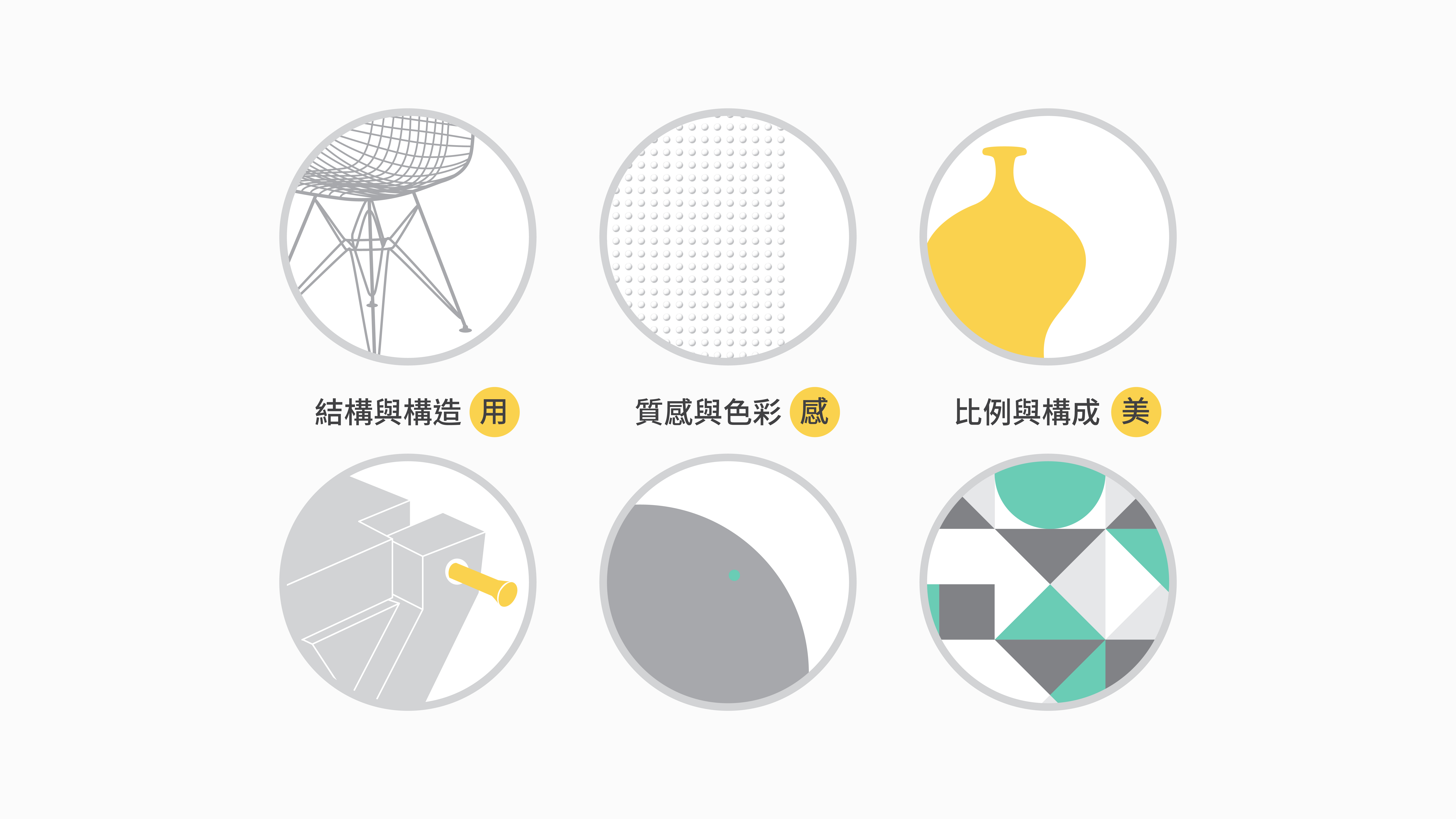

2014年,推广计划正式进入教育体制,这一年也被定义为中国台湾的“美感教育元年”。计划初步拟定了6个主题:色彩、质感、比例、构成、结构、构造,授课没有固定形式,更多对孩子们强调的是观察、动手、思考的重复运用。

美感学习工具指引手册并非给学生作课本,而是用来指导授课老师们 by 张国耀

美感就是 Care!没有美感就是 I don't care。

想追求美的东西,去投资生活,because I care, because I care about myself。

——推广计划口号,像一记重拳,砸开了这次美感变革的大门

推广计划特别建立了一个网站——美角,记录了全台湾多姿多彩的美感课程,更传达了美感的定义:

从古希腊哲人亚里斯多德提出「美」的主要形式为次序、对照和明确性之后,「谈美」就被视为重要的哲学议题。当代美学家虽然用多元视角切入,但更多的仍是停留在历史、社会、心理等学术领域,不免产生距离感,导致与生活脱节。

而现代设计师们却从艺术中获得灵感,通过色彩、造型和材质来呈现事物的美,随着融入生活的设计创意增加,人们感知变得愈加敏感,开始注意到生活周围的微小细节。

生活是一个大课堂,是美感呈现的基础

美感不单单存在于具体的艺术品中,它存在于生活里,而非遥不可及。105-108(2016-2019)第一期计划已经完成,现已进入108-110(2019-2021)第二期,而贯穿计划的核心目标则是全面提升民众之美感素养、美感之鉴赏水平、使全民以追求美为内在的动力。

在推广计划中,参与者将动手使用、感官体验作为结果导向,从结构/色彩/质感等方向拆解,最终升华,完成美感表达。网站统计显示,目前6大主题的课程实践数量已达935例;美感教师,也从当时的6位推行人,变成了249位,量变引发了大大的质变。

推动成果数据,截至2020/06/09

推广计划中的有趣课程

-质感主题课程:重拾被遗忘的“树皮衣”技艺

实践地点位于台东县立知本国民中学,由于当地有较多的原住民阿美族、卑南族,但受到汉化影响,祖先遗留下来的生活技艺多被遗忘。为使生活技艺能再次保存下来,教师刘吉益通过向学生们讲解台东原住民文化,带领学生摸索制作树皮衣,并结合访问部落耆老记忆中树皮衣的制作技术,研发相关的文创商品,来提升树皮衣的文化价值。

授课中的刘吉益

教师刘吉益引领学生探索、认知不同材质,进而选出适合狩猎时穿着的布料;来到户外,蒙上眼睛,通过手摸、脚踩的形式感受各式材料带来的触感认知,非常欢乐。

紧接着,刘吉益又带领学生到学校后山收集树干,并给班级整体分成两组:一组先将树干浸泡4-5天后进行敲打,取得树皮;另一组则直接敲打获取,以此来对比不同途径获得的树皮特点。

取得树皮后的学生非常兴奋,开始动手设计起自己心目中的“树皮衣”。

刘吉益辅导学生们制作

整块取得的树皮

课后,教师刘吉益省思道:“时下青少年所流行的商品(手机、电玩)透露出影像所造成的视觉冲击,面临此一挑战,作为艺术教师的我们,有责任针对人文素养与全人教育的角度去做课程引导,藉由学生思考跨文化到本土文化间的差异,并以人文情怀重新建构新世纪的台湾。”

正是这些同刘吉益一样的教师,带着重视美感培育的朴素心愿,使得推广计划发展壮大,而最终受益方不光是未来的一代,更属于全社会,全人类。

学生们完成的作品展示

-质感主题课程:光影舞动的阅读美角

玉东国民中学教师吕郁芬,在花莲县的3所国中任教,这堂质感课,她将带领东里国中的学生们通过校园环境的质感采集,累积学生对质感经验的丰富度及敏锐度,并藉由小组通力合作,针对纸材质感处理方法的多元实验,培养学生发现质感、创造质感的美感素养。

吕郁芬与学生互动中

质感大大丰富了人们的生活,但多数时候,我们却将五官感觉视为理所当然,而忽略质感带来的美妙体验。吕郁芬鼓励孩子们在室内、室外开启“冒险”,用拓印的方法,将感兴趣的质感收集到纸片上。

完成拓印收集工作的学生,此时已经自然而然在脑海中建立了“质感收集库”。拓印在纸片上材质,清晰的带着不同的纹理;而拓印时,学生又反复触摸拓印纹理,加深了认知。

专心拓印的学生们

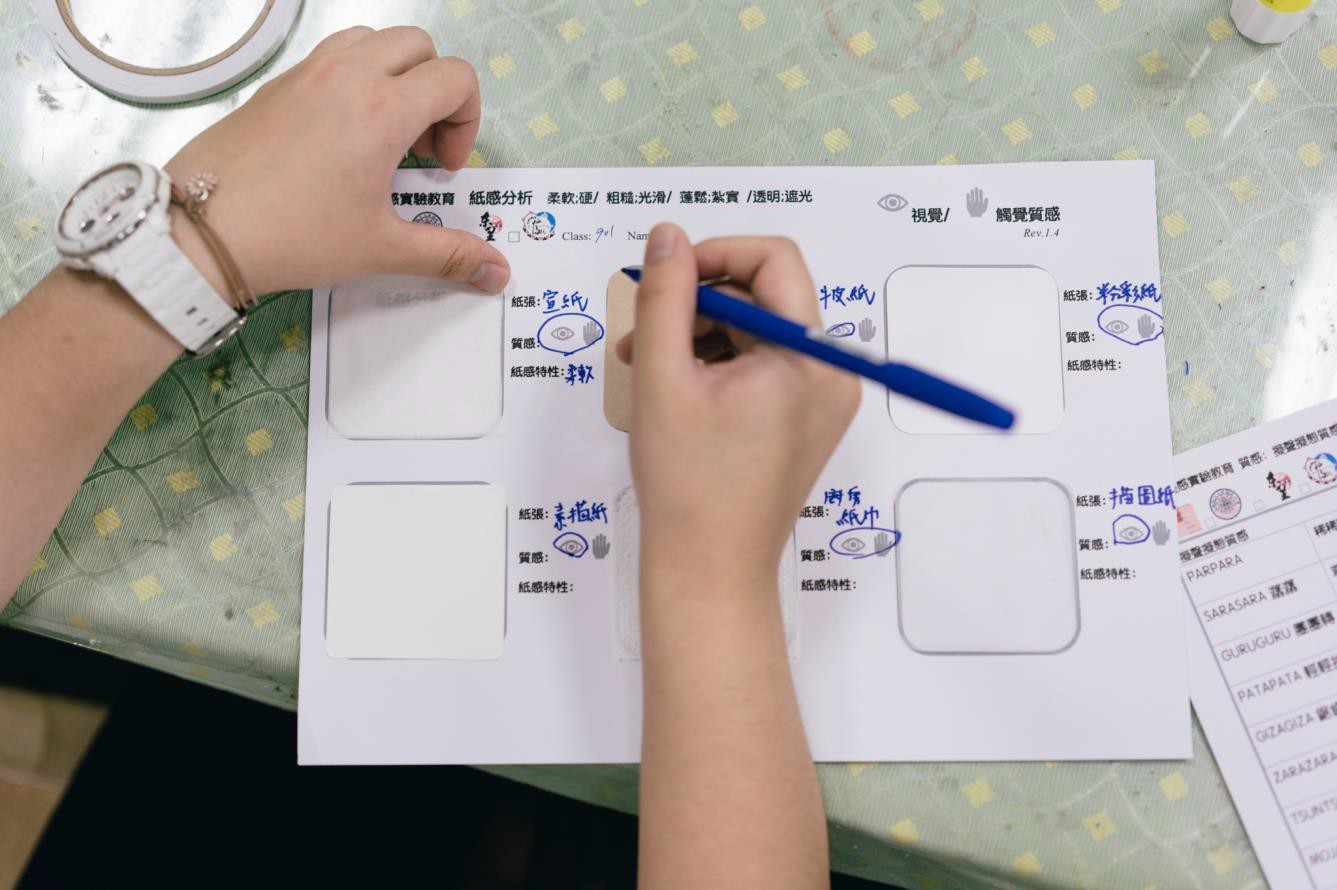

回到教室,吕郁芬摆出了不同纹理的纸张,用眼看,用手摸,让学生写出当下的真实感受。

纸感分析,写下触感体验

那么纸张又能塑造出哪些质感?吕郁芬提示学生可以尝试撕、揉、皱、折、叠、剪、刮、戳…等各种想到的方法,对不同质感的纸材进行试验,课堂上大家玩儿的不亦乐乎。

“可否用纸打造一盏灯,营造光影质感?”,学生们立马被吕郁芬的新提议吸引。通过折叠、粘贴、剪裁等元化手法展现质感,孩子们的思路彻底被打开了。

光影质感设计成品/草稿 by TSUNTSUN 刺刺

东里国中9年级作品,运用彩色便条纸即可改变光色

东里国中8年级作品

Whale Lab 发现,郁芬老师的情况和其他教师有些不太一样,由于莲花县地处偏僻,教学资源少,她身兼3所学校的美术课。在一段采访视频中,她在镜头前说了自己的一个小小愿望——“我希望能慢慢陪着我的学生们一天天长大,辅助他们感知生活中无处不在的美好。”

啊,真是个温柔的人呢!但这不也是推广计划的核心口号吗?——想追求美的东西,去投资生活, because I care。

台湾美学教育实践第2期

将继续挖掘与众不同的美感好设计

下周见!

/End.

-文字为WhaleLab鲸实验室原创,未经允许不得转载

-商务合作欢迎微信联系:ZOMO__ZOMO