想与同为毕业生的你,说说我的故事

It is ultra experience

我是一名交互设计毕业生,入职已经快一年了。从刚开始如履薄冰般的不适应,到现在知道该如何处理大大小小的问题以及如何寻求帮助,我在不断适应和学习的过程中有了一些感悟和总结,希望可以与大家分享一下。本人不善写作,文风诡异,大家轻松看。其他专业的小伙伴你先别走,文中举的例子虽多与设计相关,但对聪明的你来说应该也是通俗易懂的。

——————————

从学校到工作,发生了什么变化?

就如同我高中时无法脑补大学生活一样,上大学的时候我也不知道工作会是什么情况。上班之前,我一直都很疑惑为什么互联网公司这么多人,每天上这么久的班,可是也没见他们的APP有什么新东西做出来啊。偶尔看到一个新页面,可就这点东西我觉得我在学校一周就能做完啊,但他们花了好几个月耶!这群人每天都在瞎忙什么?这个问题直到我面试腾讯的时候还在问面试官,虽然当时的我问完也不是很懂。

后来,什么都不懂的我就这样进来了。

上班第一天,同事带我到工位,我一路瞥着大家的电脑屏幕,心里想着,原来QQ空间的幕后作坊是这样的啊;诶原来他们画稿子真的跟我在学校画图很像耶;诶他们用的也都是sketch耶…学校诚不欺我,那大概工作内容也八九不离十,我应该还是会做的。

可是开始正式做事之后,我成了一个行走的问号。记得开始“接单”的那天我还在新人培训,导师企业微信跟我说先给我一个简单的任务。看完需求的我只有一个想法:这个需求,不就是加个按钮嘛?有啥好做的? 想当初在学校,这不都是不用做大家就自然明白的边边角角吗?我甚至都不知道我的疑问从何而来。

是的,原来工作的常态就是做这种小到以前总会忽视的“边边角角”。

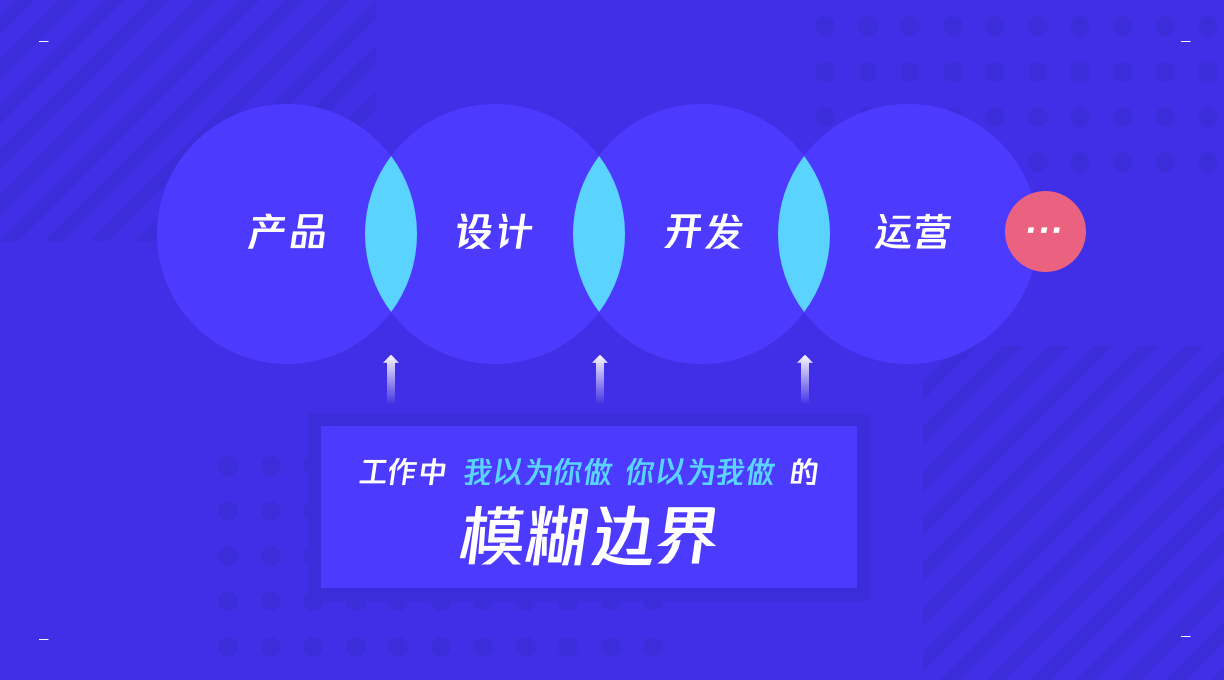

上班一段时间会慢慢感受到:学校与工作是两种截然不同的环境,除了做事模式和合作者之间关系不同外,更主要的是由于专业场景的广度(跨专业)和深度(做细节)的拓展形成的。

举个例子,如果一款上线的互联网产品是100分,那么学设计的我们,在校期间可能只完成了60分,仅仅停留在完成了产品定位、功能定义和架构搭建,偶尔增加一些自己“不成熟的小心思”,就觉得已经很完美了,但凡遇到复杂棘手的问题的时候,就会心想:

「哎好复杂,算了不想了就这样吧,反正老师也问不到这么细」

然后大事化小,小事化了,解决完毕。

然而这种情况在工作上是行不通的,为什么?

12年到16年我在上本科。校外,移动互联网迅速崛起,狂热资本推动“互联网+”与传统行业结合不断产生新商业模式,滴滴美团等公司从0做起产品,不断整合后,在各自的垂直领域里站稳了脚跟。校内,我与小伙伴们为了参加用户体验大赛,绞尽脑汁思考还有什么可以与互联网加在一起产生新的商业模式。那段时间,在“O2O”,“跨界”等新观念的带领下,宠物社交、线上买菜、远程服务等产品和模式的创新风起云涌。

16年到18年的我去美国玩耍了两年,回来之后,互联网变天了。曾经还以为互联网公司仍在以新模式不断圈地和快速增长的我,工作后慢慢发现,现在的工作内容是对存量市场的精细化运营。

可这些,我在学校没学过啊,我不会啊。

怎么精细化运营?这就是在腾讯工作时大部分时间面对的问题,如何将一款60分以上的产品优化、迭代到100分或100+?这需要在建造60分产品能力的基础上,还有更强的逻辑分析和细节处理能力、对用户、数据敏锐的洞察力以及与其他岗位角色的合作沟通能力,而这些恰恰就是上学期间我们偷懒不做或接触不到的,又或者是现在互联网人共同面对的问题。

我想,跟我同龄的交互新人大概都会有相同的心理变化历程吧,这不仅仅是一场学校向工作转向的改变,也是一场顺应着互联网变化的改变。所以面对这么多变化,如何准备好?

想象一下这样一个场景:当一个人想学画画时,他会先找一幅很喜欢的画,告诉自己就要画成这样。于是有了方向的他每天都在练习笔法和色彩,也看了许多绘画理论的书。终于在日积月累的不懈努力下,他不光达到了最初的目标,还探索出自己的独特风格。

这个过程是相似的,画画就是我们需要面对的大小环境的变化。变化需要方向,方向驱使行动,行动依靠动力,如此训练多了,便形成了个人特点。这就是这篇文章我想与大家分享的。

——————————

- 适应阶段 -

迎接改变的第一步便是转换自己的学生身份。

刚上班的我,在B站上看到许多关于新人如何转变学生身份适应职场的视频,内容大部分是:

1、努力不一定有回报;

2、学会拒绝,不能一直“温良谦恭让”;

3、公司不关心你个人,只关心你能带来的利益;

…

看完后雄心壮志的你被泼一头冷水。

但我想说的转换学生身份不是指收起你的“学生式单纯”,冷酷视人,而是转换学生心理影响下的目标导向,让你的工作效率可以更高一些。

新同学刚进公司可能会把学校的角色带入工作:同事是同学,leader是班主任,更高的上级便是院长、校长之类,而自己是来学习的。于是就会出现不知道需要做什么,等着任务指派,或是工作是为了完成leader布置的作业,leader的判断决定了自己做事的质量好坏等情况。

也就是说,进入工作后,依旧以leader为任务导向和评价来源,这个目标指向是不对的。

我刚进公司时,做需求是“完成作业”,与组长过稿是“检查作业”。于是,为了让组长认为我的需求做的是对的,他说怎么改我就怎么改,如果自己的想法与他冲突,不用问,就听他的。于是做完组长布置的任务后,我便又不知道要做什么。当然这可能与刚来业务不熟有关,但也因为我的目标就是完成leader的任务,于是完成目标后便没有了驱动力。

后来多次的经历让我发现,组长说的也不一定是最好的方案,并不是因为专业性的问题,而是对方了解到的情况可能还没有自己多,所以做出的决策反而不一定对。leader不只是那个可以指导并提供决策的人,他还是那个可以一起讨论问题的人,这与上学时一些“高不可攀”的教授是不一样的。

因此,不必因为过于恐惧leader的级别而导致一切行为都为了满足leader,工作的目标导向是业务而不是个人。员工与leader的关系不再是“老师指望学生来提高声誉,学生达到老师的教学目标”。不管是leader还是普通员工,同事们的关系是平等合作的,大家都是在相互尊重的前提下向着共同的目标前进的,所以我们完成工作任务的目标应该从某人/某角色转移到集体利益上来。

这种心态上的身份转变虽然看似很微小,但目标方向的正确与否会直接影响到工作的主动性和创造力。

明确了工作的方向后,接下来便是如何快速在行动上适应工作环境。

毕业生刚进公司时,容易出现因为对业务和同事的陌生而导致做事束手束脚的情况。作为一名行走的问号,我也不例外,刚入职的我是这样的:

「这个页面在哪里?这个问题问谁?这个词是啥意思?这个人是谁?」

面对新需求,别说解决问题了,理解问题的过程都很艰难,当时的我经常被这几个问题困扰:

「这是什么问题?这居然是个问题?所以我要干嘛?」

虽然遇到不懂的问题会问,但问的多了怕被嫌弃就不好意思再问了,导致有时会不清不楚地做事。即便有时问清楚了,也会因为觉得自己仍旧对业务不熟悉,或是怕想法不成熟而不敢尝试,不敢出新方案。这就导致设计师可能不仅无法与产品同学正常合作,还只能对他们惟命是从,发挥不出自己的价值。

记得有一次参加B端需求评审,产品同学正在上面跟开发们讲页面方案,突然有人提出说:“这里的这个功能是什么意思?可不可以去掉?是不是去掉也没有影响?”然后产品同学停下来转头问我:“交互你觉得这里去掉的话对体验影响大不大?”随后所有人齐刷刷看向我,然后一阵死寂。

这一秒空气凝固,我感觉自己正在被吊起来示众。

我不知道要怎么回答大家,因为我自己也不确定,这个功能当初在加的时候我就没有问清楚,只是照着产品说的做了而已,也没有想过如何权衡投入产出比与用户体验间的关系。类似的事情有很多,我因为一直呆在自己画的一亩三分地里,大气不敢出,手脚不敢伸,任何边界模糊或是尝试性的工作我都不问不碰。

后来大概是组长看出来我拘束得像个机器 ,便多次告诉我可以大胆问大胆做,只要目的是对的就不用怕出错,要发挥出自己作为设计的价值,而不能只当一个无情的画图机器。

再后来组里新来了许多小伙伴,他们很敢于提出疑问、分享想法。于是我开始给自己心理暗示:

「我还只是个新人,只要带着思考敢问敢做就行,即便想法很幼稚,也只是因为没有经验,但目标是对的。我刚毕业你们不能这样欺负我。」

当我开始这样想时,所有的压力都转化到经验和职级上了,于是便慢慢不再畏首畏尾了。公司的职级划分可以帮助毕业生新人度过一段因为经验不足导致不自信的行动束缚期,过后便会发现很多曾经不敢问或不敢做的事,其实也没那么可怕。

——————————

- 提升阶段 -

度过适应阶段后,就开始正式进入工作生活了,而提升阶段才是工作的常态。

是的,又是学习,老生常谈到口舌生疮,但客官请留步。

入职前的我,有一个诡异的错觉:

工作后,我会立马从无知学生翻身成为知识分子,所有问题在我这都可以迎刃而解,上班时日理万机,下班后小资清新;双休日做做甜品喝喝茶,练练瑜伽逛逛街,一切都安静美好,朋友圈里不都这样演的吗?

我错了。

曾经我只看到了别人叱咤风云、悠然自得的一面,没看到他们进步成长的一面。在学校,学习的的输出是为了更好地输入知识,曾经参加的比赛或项目是为了巩固并获得实践知识;而工作后,学习的输入是为了更好地输出成果,只有保持输入,才能解决工作中越来越大的挑战。工作不是学习的终点。

于是刚上班的我决定发奋图强,把研究生时期看不完的论文恶补完,把以前看不下去的书再啃一遍。

我又错了。

我还在妄想着通过给自己填充散装知识,来面对工作中成套的挑战。

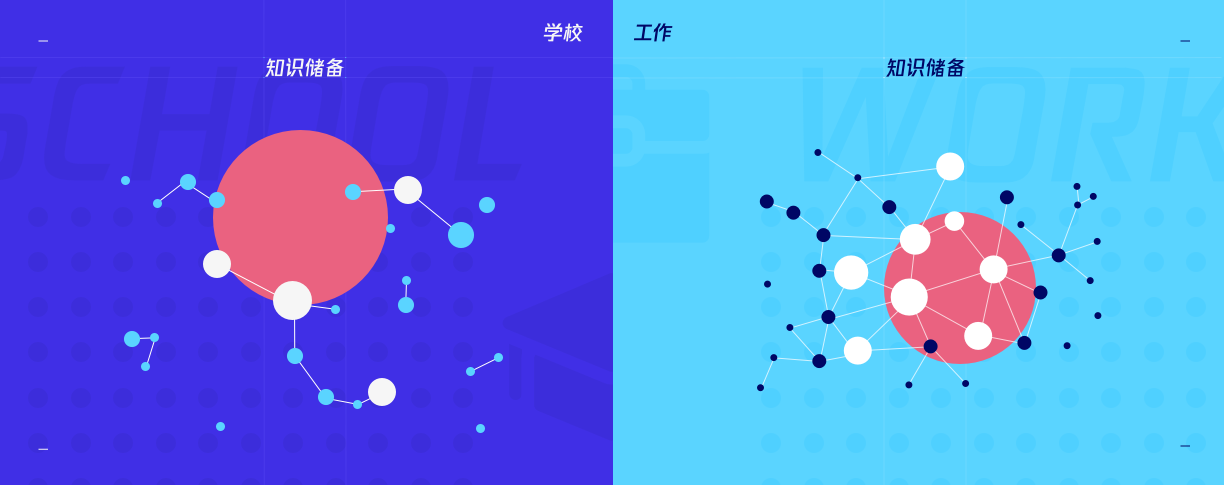

大学的学习是从0到1的知识积累过程,我们来者不拒地输入知识,是为了拓宽自己的知识面;而工作后的学习是在面对问题、解决问题的过程中有目的性地进行知识积累和思维训练,将零散知识建立网络,拓展广度和深度。

回忆起学生时期参加的一次设计比赛,让我对这种冲击有更深的体会。大三那年,我与一群梦想成为下一个马化腾的小伙伴们参加了一次产品设计比赛,评委是某互联网公司的设计师。在电话面试的环节我们被问到了一个关于产品落地的实际问题,在此之前,我们虽然意识到这可能会是个问题,但没想到会是个值得被问的问题,于是大家都愣住了。这时一名胆大的同学灵机一动,靠着引以为豪的“扯淡”能力把平时在知乎上看到的理论与书本知识生搬硬套拧在一起。结果我们织的这张用来“解决问题”的破网,在接下去评委反问的环节,一个问题都没接住。

许多在校学的零散知识在面临工作中的实际问题时不堪一击,在没有形成知识网络时,很难全面地覆盖和处理问题,导致解决方案漏洞百出。

因此摄取知识固然重要,但更重要的是通过思考对知识的梳理、分类。

工作后发现身边的牛人并不只是牛在知识的丰富程度,而是牛在他们庞大的知识网络随便拿一点出来分享,都有自己丰富的独立见解。正如《神探夏洛克》中,夏洛克庞大的思维宫殿并不是知识和信息的堆砌,而是联系。

如果你已经做到了上面三点,说明已经慢慢适应了新的环境了,那你真的很优秀呀!!!

好了不要叉腰了,毕竟我们身边优秀的大神们都是这样练就的。可即便用同一套“优秀养成方法”练就的牛人,依然有他与众不同的地方。真正能让你被别人记住的方法是形成自己的个人标签,凸显个人特色。

这听起来又是陈词滥调,没有一丝惊喜。是的,当组长第一次跟我说要在平时的工作中逐渐形成个人标签,增加自己的影响力时,我内心也是抗拒的:

「上班已经花光我所有力气,我还要包装自己的人设?」

我不!我90后就要活得自在一些,我不要活出别人觉得我的样子,我要我自己的样子!!!

然后我就活出了只会上班做需求的样子(而且需求还不会做)。

后来我发现,这件事换个思路就不同了。当你发现原来做好一件自己喜欢或擅长的事时,这项优势在不经意间会让别人记住你,这恰恰就是在“做自我”。

每天的工作充斥着许多与自己毫不相关的事,而我们也只是忙于解决这些问题,人在日复一日麻木做事的状态下久了,便会忘记自己了。当然谁都不希望自己一旦离开了需求,便毫无存在价值。被推着走与主动走虽然方向和行动是一样的,但结果却截然不同,那何不选择后者呢?

于是我一度认为,这一定会是一件需要苦心经营的事。直到有一次中心聚餐,找座位时,同事随口一提说“只要是跟XXX一起坐一桌,就肯定会笑声不断,他说啥都特别逗”。我突然意识到,对呀,这不也是他的标签吗?

当个人标签的形成不一定要功利时,便觉得更轻松了。这个特点可以从工作中来,也可以源于生活,比如幽默的说话方式、积极乐观的态度、或是不同的兴趣爱好等等,都可以让你不管在工作任务还是同事相处中,显得鲜活生动。

说到这就不得不提到我身边这群牛逼的人了。专业能力上,有的擅长3D、有的擅长动画、有的擅长陈述方案、有的擅长demo、还有擅长分析细节和逻辑思考;专业外的标签就更多了,会编程的交互,会主持的视觉,会讲段子的开发;有的人动手能力撑起一条流水线,有的人知识渊博不输高三考生,有的人活动策划细致周到手把手喂饭的能力让人放心…

这篇5297字的文章,能看到这里的都是勇士,同样对我来说写一篇这么长的文章也是个挑战,多亏了同事们的帮助和提点。是的,我也慢慢体会到,工作之后处处都是挑战,因为工作和生活需要一个完美的你,但你可能还一直奔波在通往完美的路上。之后的挑战还有很多,或许现在的我连眉目都看不到,所以希望在接下来的日子里可以与大家共同前进,共同进步。

感谢阅读,以上内容均由腾讯ISUX团队原创设计,以及腾讯ISUX版权所有,转载请注明出处,违者必究,谢谢您的合作。